彦山権現誓助剣は「ひこやまごんげんちかいのすけだち」と読みます。

ちょっと読みづらいけど、「毛谷村の場」が有名な歌舞伎演目です。

この彦山権現誓助剣のあらすじや登場人物、毛谷村六助という実在の人物についても解説していきます!

彦山権現誓助剣(ひこやまごんげんちかいのすけだち)とは?

大分県彦山地域に実在した毛谷村六助の逸話が元になった歌舞伎の演目です。

天明6年(1786年)に、大阪道頓堀の劇場にて上演された、

梅野下風(うめのしたかぜ)・近松保蔵(ちかまつやすぞう)によって書き下ろされた

人形浄瑠璃のお芝居が元になっています。

この頃は、人形浄瑠璃よりも歌舞伎の人気が高かったそうで、

この作品はそんな中大入りを見せた人気作となったそうです。

歌舞伎化は、翌年同じ大阪道頓堀で「大功真顕記(たいこうしんげんき)」の名で上演されて人気を博し、

その翌年は「彦山権現誓助剣」の名で伊勢の芝居小屋で上演、

その後も江戸、上方を問わず上演される人気作品となっていきました。

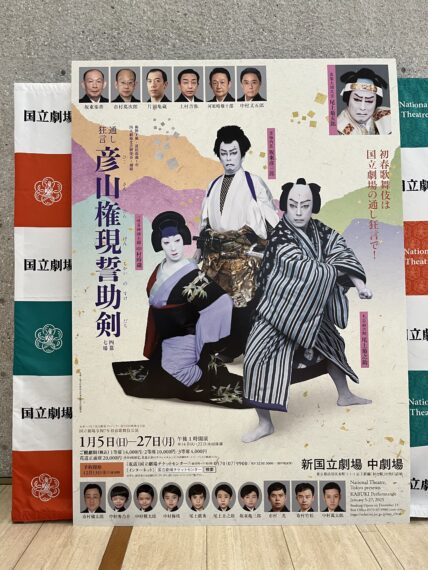

発端から三幕七場の通し狂言で、令和7年(2025年)に国立劇場で上演されたのが記憶に新しい作品でもあります。

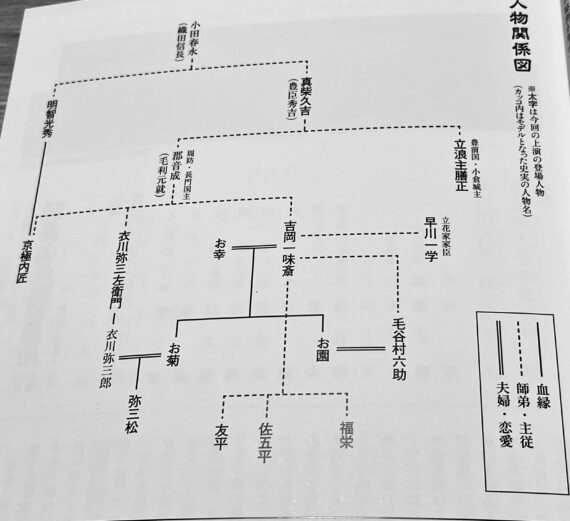

彦山権現誓助剣の人物相関図

毛谷村六助:

彦山の麓、毛谷村に住む木こり。剣術の腕に優れている心の優しい大男。吉岡一味斎にその腕を見込まれ、お園の許嫁となる。のちにお園らと共に仇討ちを行う

吉岡一味斎:郡家の剣術指南役でお園らの父・試合で負けた京極内匠に恨まれ暗殺される

お幸:吉岡一味斎の妻、六助の家に上がり込む

お園:吉岡一味斎の娘で武術に秀でている。許嫁の六助と共に、父と妹の仇をとる

お菊:お園の妹、衣川弥左衛門の息子弥三郎との間に密かに子弥三松をなす。京極により殺される。

衣川弥左衛門:郡家の上使、一味斎の死に際し、殿より仇討ち御免の書状を預かる。弥三郎は息子。

弥三松:お菊と衣川弥三郎との間の息子。追われている時六助に助けられる

京極内匠(微塵弾正):試合で負けた腹いせに一味齊を殺害。その後微塵弾正を名乗って六助を騙し立浪家に仕官する、実は明智光秀の息子

斧右衛門:毛谷村の木こり、母が殺されたため敵をとってほしいと六助に頼む

佐五平:一味齊の家臣、弥三松を守って死ぬ

早川一学:国主に頼まれ、六助の腕前を探る

郡音成:周防国の国主、モデルは毛利元就

立浪主膳正:豊前国の国主であり小倉城主

真柴久吉:関白、九州平定の折小倉に本陣を敷く。豊臣秀吉がモデル

人物相関図は、こちらの画像を参考にしてください。

彦山権現誓助剣のあらすじ

彦山権現誓助剣は三幕七場のお芝居です。

それぞれの幕ごとにあらすじを書いていきます。

なお、このあらすじは、令和7年1月に上演された国立劇場のお芝居を元にしています。

発端:豊前国彦山権現山中の場

彦山は、彦山権現が鎮座する霊山です。

麓の毛谷村に住む木こりの六助は

力の強い若者で方々の大名から仕官の誘いがかかっています。

しかし、六助には年老いた母がおり、

孝行をしたいがためにそれらを断っています。

ある日、山中のお堂の前を通り過ぎた六助の前に

羽に矢の刺さった鳥が落ちてきました。

六助がそのやを抜いて逃したところ

早川一学という侍が、これは殿の命で仕留めた鳥、

それを逃した罪で捉えようとします。

霊山での殺生はいけないと説く六助の話を聞かずに

家来に捕らえるように言いますが、誰も六助には歯が立ちません。

諦めて早川らが去った後、お堂の中から武運の神として名高い高良の神の使いという老人が現れます。

そして、六助に剣術・八重垣流の奥義の一巻を授けます。

実は、この老人は郡家の剣術指南である吉岡一味斎で、

六助の人柄と技量を見込んで自分の後継にすべく奥義を伝えにきたのでした。

序幕:周防国大守郡家城外の場・長門国吉岡一味斎屋敷の場

周防国の郡家居城の外、

端午の節句の酒宴に参加していた吉岡一味斎の一行が通り過ぎます。

一味斎は、御前試合で見事な腕前を披露し褒賞を得ています。

その打ち負かされた相手の京極内匠は、一味斎を恨み、

帰り道を狙おうと闇に潜んで、短筒で一味斎を撃つのです。

京極は負けた上に、一味斎の娘お菊にも横恋慕していて

それを反対された腹いせもありました。

止めを刺そうとしたところに、一味斎の娘お園が父の迎えにやってきて、

見つかるのを恐れた京極はその場から逃げます。

しかし、ぶつかった際にお園に片袖を奪われてしまいます。

お園は倒れている父を見つけ驚愕します。

一味斎は、お園の前で生き絶えるのです。

一味斎の家では、衣川弥三郎との縁組を望む菊が

実家に引き取られている実子弥三松に会わせてくれるように頼んでいます。

しかし、不義の仲ゆえ許しが出ません。

そこへお園が帰り、お菊を許し弥三松を跡目にすることを

母のお幸に申し出ます。

お幸はお園が拾い子で親が位の高い人であることから、

家をつぐのはお園しかいないと言います。

お園は、父の遺体がのった籠を部屋に招き入れ、

取り乱すお幸とお菊にことの顛末を話します。

そして、奪った片袖から下手人は京極内匠であることも。

悲しむ家族の前に、上使として衣川弥左衛門が現れます。

剣術指南なのに簡単に討たれた一味斎を責め、

屋敷を取り上げ家族を追放すると告げます。

この沙汰に納得がいかないお園と弥左衛門は組み合いますが、

その腕を認めた弥左衛門が、改めて殿の意思として

お園を試したことを告げ、仇討ち御免の墨付きを手渡すのでした。

二幕目:山城国小栗栖瓢箪棚の場

山城国小栗栖は明智光秀が悲運の最後を遂げた地。

街道筋には下級の遊女が客をとっている場所でもありました。

そこに、遊女の格好をしたお園も現れます。

京極の居場所を探すための苦肉の策なのです。

立っていたお園の近くにやってきたのは家来の友平、

お菊が何者かに殺されたこと、弥三松は逃げて無事なことを告げ

下手人が残したお守り袋に臍の緒と生年月日が書かれた紙が入ってるのを見せます。

友平はお菊を守れなかったことを恥じ、その場で腹に刀を突き立て、

お守り袋を近くの池に投げ捨てます。

すると池の蛙が泣き出し池の中から尋常ではない湯気のようなものが漂います。

その現象に導かれたかのように現れたのが京極内匠でした。

その京極の目の前に池の中から明智光秀の亡霊が現れ、

京極は自分の子であること、小田春永の剣・蛙丸を託して

自分を滅ぼした真柴久吉を討つように命じます。

その様子を伺っていたお園は、

生年月日を確認し京極がお菊の下手人と確信します。

お園は鎖鎌で京極と対決しますが、なかなか決着はつきませんでした。

三幕:豊前国彦山杉坂墓所の場・毛谷村六助住家の場

毛谷村の六助は、国主からの仕官の誘いに対しては、

自分に勝つものにしか奉公しないと告げていたため、

国主は六助を負かした者を500石で召し抱えると高札を出していました。

母が亡くなったため墓所で供養している六助のもとに

耳の悪い老婆を伴った侍がやってきました。

微塵弾正と名乗るその侍は、母を養うため仕官したいから

自分と手合わせをしてわざと負けて欲しいと六助に頼みます。

親孝行心をくすぐられた六助はそれを承知します。

侍たちが去った後、

弥三松を連れた佐五平が山賊に追われて逃げてきます。

六助が山賊たちを追い払ったものの深傷を負った佐五平は、

弥三松を六助に託して息を引き取ります。

六助の住み家では、小倉城主の検分役と微塵弾正がきて

剣の試合が行われます。

余裕たっぷりの六助ですが、頼みを断れずわざと負けます。

弾正はそれまでの態度を一変させ、横暴な振る舞いで

六助の眉間に扇で傷を負わせます。

それでも、親孝行の手伝いができた六助は機嫌よく見送るのでした。

そこへ、謎の老婆が自分を母にしてくれと言って現れました。

怪しみながらも家の中に通した六助、

そこに弥三松が遊びから帰ってきます。

あやす六助ですが、母を恋しがる弥三松は泣きながら寝てしまいます。

六助は家の前に、弥三松の着物を干して縁者が現れるのを待っていたのです。

そこに虚無僧に扮したお園がやってきて、

家来の仇と六助に斬りかかります。

目覚めた弥三松は「おばさま」とよんでお園にすがります。

お園に弥三松を預かった経緯を話し、

自分が毛谷村の六助であることを告げた途端に

お園の様子が急にしおらしくなります。

お園にとっては六助は父が決めた許嫁です、

六助にとっては師匠の娘、

一味斎が討たれたこと、弥三松は妹お菊の子であるが、

同じ京極に殺され、仇討ちのための旅中であることをお園から聞かされます。

奥からお幸が現れ、二人が許嫁であることを告げ、

祝言をさせます。

そこへ、木こりの斧右衛門が戸板に載せた老婆の死骸と共に仲間に連れられてきました。

斧右衛門の母が何者かに惨殺されたので、仇をとって欲しいという申し出、

よく見るとそれは弾正が母と呼んで連れていた老婆でした。

自分が騙されたことや、罪のない老婆を殺したこと、

そして一味斎やお菊の無念に、怒りを抑えられない六助でした。

弾正が京極であることを知り、勇み、仇討ちへと、お園と弥三松を伴い出発します。

大詰:豊前国小倉真柴大領久吉本陣の場

九州を平定し、小倉城に本陣を構えた真柴秀吉、

そこには小倉城主立浪主膳正をはじめ家臣たちが居並んでいます。

士官を許された微塵弾正もそこに列座していますが、

本心では久吉を討つタイミングを伺っているのです。

そこへ、再試合を望む六助が現れると

久吉はそれを認めます。

弾正が蛙丸を所持していることに気づいた久吉は

その正体を訝しんでいます。

弾正は自らの家来に久吉を襲わせますが、叶わず、

六助と再試合を行うことになります。

本気で剣を抜く六助に弾正はかないません。

さらにお園や弥三松も加わり、無事に仇討ちを果たすのでした。

久吉は六助をほめて、侍大将に取り立てようと告げます。

現在は、三幕の杉坂墓所と六助住家の場が演じられることが多いです。

それはそれで見応えがあるのですが、

通して見ると、仇討ちの色が濃く一本の柱として描かれるので

お芝居がより充実すると私は感じました。

特に、お園は、「女武道」という珍しい役柄で、

武道にたけ大立ち回りを披露するのを見れるのも面白かったです。

単発の幕も良いですが、

機会があれば通しでご覧いただくといいですよ。

彦山権現誓助剣、実在した毛谷村六助のエピソードとは?

彦山権現誓助剣は、先にも書いた通り、

豊臣秀吉の九州平定を実録体小説に描いた「豊臣鎮西軍記」が元になっています。

六助はその中に出てくる、毛谷村の麓に住む百姓兼芝刈りをしていた力自慢の男です。

10斎の頃に百貫(約375kg)担ぎ、旅人の荷物持ちまでしていたと言います。

その最中に吉岡一味斎に出会って、弟子となり奥義を伝えられたのです。

そして、一味斎が闇討ちにあったことを知り、その妻と娘を助けて仇を討ち、

その後は加藤清正の家臣になったと言います。

その際に貴田孫兵衛統治と名乗ったということです。

大分県の中津市(毛谷村)と福岡県添田町に墓所があるということなので

実際の人物なのではないかと思います。

「豊臣鎮西軍記」は全くの実録ではなくて

フィクションも混じっているとのことなので

多少の脚色はあるでしょうが豊臣方の侍として実在したと考えられます。

時代は安土桃山時代、秀吉の九州攻めが1586年〜1587年、

このお芝居が書かれたのはその200年後です。

当時の人たちは、六助と京極の果し合いを

宮本武蔵と佐々木小次郎の果し合いに準えて見ていたとも言われています。

いずれにせよ、庶民の心躍る、人気のお芝居だったのだろうなあと

その昔を思ってワクワクしてしまいます。

彦山権現誓助剣、ぜひお芝居を見てくださいね。

お読みくださりありがとう存じまする。

コメント