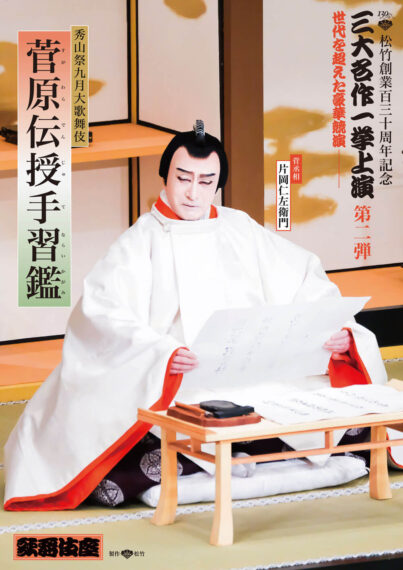

令和7年9月の歌舞伎座公演(秀山祭)は、

歌舞伎3大名作の一つ、「菅原伝授手習鑑」の通し上演です。

ずっとワクワクしながらこの日を待っておりました。

なぜなら、片岡仁左衛門さんの菅丞相をまた見られるからです。

今月は、若手への芸の継承も大きなテーマであり、

ABのダブルキャストでこのお芝居が上演されます。

私は、全プログラムを見たいので、

昼夜ABともに観劇します。

その通し狂言「菅原伝授手習鑑」(9月歌舞伎座公演)の感想を

この記事では書いていきます。

この公演についての詳細はこちらにまとめております

昼の部Aプロ感想:仁左衛門菅丞相はまさに国の宝!

昼の部Aプログラムを、9月3日に観劇しました。

実は、このプロは8月のうちに全席完売となったほど

関心が高いプログラムです。

それはもちろん、片岡仁左衛門の菅丞相を観たい!

いや、今観ないとこれが最後かも、、という

ファンの切実な思いもあると思います。

昼の部は三つの場が観られます。

それぞれの場の感想を順に書いていきます。

加茂堤:微笑ましい恋人たちの想いが悲劇の発端へ

加茂堤とは、加茂川の土手にある場のこと、

醍醐天皇の病気平癒祈願の最中に、

ここに抜け出してきたのが天皇の弟の斎世親王。

その理由は、かねてから思いを寄せ合ってきた

刈谷姫と初めて会うためでした。

その中を取り持ったのが親王の舎人の桜丸と

その妻の八重です。

八重は、親王の思い女である刈谷姫を連れて登場、

その可愛さ、初々しさと言ったら、

ほ〜っとため息が出るようでした。

刈谷姫は尾上左近さん、

綺麗な可愛らしいお姫様です。

お相手の斎世親王には中村米吉さん。

この方も普段は女方ですが、こういうお役も似合います。

見た目も美しい若い恋人たちの姿を前に、

桜丸と八重も触発されちゃって、

こっちも夫婦なのにあちちな感じ。

なんかカップル2組の熱さに当てられたような感じで

ほっこり幸せなところ、

それをぶち壊すかのように現れたのが三善清行です。

このお役は坂東亀蔵さんで、

半道(はんどう)という道化の要素が入った敵役です。

亀蔵さんは割と実直なお役が多いのですが、

こういうのも嫌味なくできちゃうのが

この方の魅力だなあと感じました。

実は、刈谷姫は右大臣菅丞相の娘(養女)で、

三善のボスである、左大臣藤原時平は、

世を我が手に収めんと企んでいるのですが、

そのために邪魔な菅丞相を追い落としたいと思っているのです。

この刈谷姫と斎世親王の密会は格好のスキャンダル!

証拠を握ろうと必死に迫ります。

が、それを守りたい桜丸も負けません。

両方の争う最中に、

こっそりと刈谷姫と斎世親王はそこから逃げていきます。

それはそれで一大事!

桜丸はなんとかこの場を納めようと

八重に牛車を任せて2人を探しにいきます。

そんなストーリーのこの一幕。

やっぱり印象的なのが女方の美しさ、愛らしさです。

八重役の坂東新悟さんもめっちゃ可愛くって

これは桜丸もデレデレよね、って納得です。

その幸せな場面のイメージが強いほどに、

この後の悲劇の落差が激しく

ちょっと切なくも感じる一幕でした。

筆法伝授:高い身分から一気に罪人へ、無実の菅丞相の転落が酷い

筆法伝授は、勘当された武部源蔵夫妻と

菅丞相との再会の場が

とても印象に残りました。

冒頭は、橘太郎さんの希世(好演です)のねちっこさに辟易、

それだけに武部源蔵夫妻の菅丞相、園生の前に対する

忠義の姿勢が清々しく見えました。

御簾の中から姿を現した片岡仁左衛門さんの菅丞相、

もうどっちがどっちというほどに

そのお芝居の中のお人でした。

神々しくて、ストイックで、

自分の職務と天皇への忠誠心が強く

菅原家の筆法を伝授できるのは

天賦の才ある勘当した元弟子と潔く認め

その責務を果たす場面では

強い緊張感を持って舞台を見守りました。

空気がピリピリどころではなく、

カチカチに張り詰めた感じ、

その中でスラスラと書を書き

あとはひたすら頭を下げ続ける幸四郎さんの源蔵と

目を合わすこともなく事務連絡のみに徹する菅丞相、

すごい対面でした。

これが、演技ではなくてその人になる、

ということなのか、、と圧倒された場面でした。

掟を破って勘当されちゃったけど、

なんとかまた元の師弟の関係に戻りたい源蔵夫婦は

その身なりや態度、発する言葉の端々に

その願いの強さが感じられました。

後半、帝より謀反の罪で蟄居を命じられる菅丞相は

束帯や冠を剥ぎ取られ屈辱的な姿で屋敷に戻るのですが

それでも言い訳を一切言わず、その罪に服する姿が

また潔くて帰って神々しい、

在り方が全て物語ると言いますがまさにそれを体現していたのが

仁左衛門さんの菅丞相です。

ねちっこい希世はさっさと時平がわに寝返っているのも

さにあらんてところです。

一旦帰った源蔵夫婦は、

お家断絶を防ぐために梅王丸から

菅丞相の跡取り息子、菅秀才を預かり

家に連れて帰ります。

六幕目に上演される「寺子屋」での攻防が

どれだけ夫婦にとって重要なのかが

わかる大事な場面だなと思いました。

今回、通し狂言なので、

普段は切れ切れに見ている一幕も

その意味がしっかり伝わるので

やはり通しで見るのはいい機会だと思います。

筆法伝授は、

役者さんがそれぞれの役にはまっていることも

説得力ある場面となることを実感しました。

なかなか見ることのない一場面なので、

今回見られてとても良かったです。

そして、この幕を復活させたのが

初世中村吉右衛門ということなので

これほど秀山祭にふさわしい演目はないと

改めて思いました。

道成寺:圧巻、仁左衛門の菅丞相!国宝の歌六と葵太夫との共演も豪華!

道成寺は、一番楽しみにしていたお芝居です。

菅丞相、菅原道真公は、天神様として崇められています。

その神がかったエピソードと

親子の情愛、正義と忠義など

見どころがぎっしり詰まったお宝のような一幕です。

菅丞相は、自分が無実であることを知っているけど

忠義を尽くす帝の勅命であれば

それに従うことに微塵の疑いも持ちません。

娘であれ、不義密通をしたとあれば

会うことも顔を見ることも拒みます。

とことん、気高い意志の持ち主です。

それが奇跡を生む、木像のエピソード。

無表情でカキコキととした動きの木像菅丞相と

ポーカーフェイスの人間菅丞相との演じ分けが

あまりにも明確!

心情を顔に出さなくても、その高潔さの温かさは

滲み出ているからすごいと思いました。

繰り返しますけど、

「演じるのではなく役になり切る」ことの凄さを

目の当たりにしました。

これがリアル国宝の凄みなんだよなあと

この場にいられること、

片岡仁左衛門さんの菅丞相が見られることの幸せを

噛み締めておりました。

中村歌六(国宝)さん演じる土師兵衛と

尾上松緑さん演じる宿禰太郎の悪どさ。

その人間の欲の醜さがあってこそ

対照的な菅丞相の高潔さが際立つのだとも思いました。

ちょっと滑稽に「悪」を見せる

このお二方の存在も素晴らしいものです。

親子の情愛としては、

菅丞相の着物の裾に縋り付く刈谷姫に

涙を隠しつつ、形見として扇をそっと手渡す場面が

父と娘の深い愛が感じられて強く印象に残りました。

また、夫の刃に倒れた立田の前の仇を

鬼の如く討ち取る覚寿の姿もまた母の愛の強さを

感じた場面です。

片岡孝太郎さんの立田の前、中村魁春さんの覚寿、

どちらも迫力あるお姿でした。

最後、事の真相を見極めたのが、

8尾上菊五郎さん演じる判官代輝国です。

颯爽とした姿、口跡良い語り口、

うっとりするくらいいい男でした。

これも適役、はまり役と見てて嬉しくなっちゃいました。

この人は、事実だけを見ていますが、

情にも篤く菅丞相と刈谷姫の最後の別れを見守るのです。

付け加えますと、

ストーリー展開は義太夫が進めるのですが、

ここにも国宝、葵太夫の存在あり。

そうして、花道を去っていく菅丞相のお顔は

厳しく、しかし無念さも感じられる

心に残るお顔でした。

本当に見どころの詰まった最高のお芝居を見られる幸せに

浸ることができた一幕でした。

夜の部Aプログラムの感想:三つ子の描き分けが見事!

夜の部Aプログラムは、11日に観劇しました。

若手とベテランのバランスが取れた

いい舞台でした。

ここでも松本幸四郎さんの熱演が見られました。

一番の見どころは「寺子屋」での尾上松緑さんの松王丸かな?

それでは、幕ごとに感想を書いていきます。

車引は高麗屋三代の共演が幸!白鸚さんの圧はすごい!

車引、はじめに書きます。

松本白鸚さん、短い時間のご出演ですが

圧が凄すぎます。

こんな人が相手じゃ誰も太刀打ちできません、てくらい

尊大さと恐ろしさを兼ね備えた高圧な存在感。

声もよく響き、

滑舌もはっきりしていてちょっと安心。

こういう方のお芝居もしっかり見ておきたい。

さて、車引は、歌舞伎の様式がたっぷり詰まった一幕。

前半ではバラバラに登場する三つ子が揃うのですが

その描き分けが歌舞伎の役を象徴していて面白い。

和事の桜丸は、尾上左近さん。

この方はお化粧が本当に上手で、

はんなりとした桜丸の表情そのもの。

丁寧な所作も同じく。

梅王丸が市川染五郎さん、

こちらは荒事で猛々しさが目につきます。

太くて男らしい声づかいにその役の性根が

見えるようでした。

最後の見栄も、力強く、

この方は若いけれど見せ方をしっかり考えて演技する方なのだなあと

実感しました。

松王丸は松本幸四郎さん、こちらも荒事ですが

貫禄は一番。

ただし、被り物の紐が絡まったみたいで

出の部分はいまいちすっきりしなかった。

3人揃って、時平の牛車前でのやり取りは

これも様式的だけど綺麗に収まっていて見ていて楽しい。

時平が姿を現して高麗屋が三代揃った時は胸熱でした。

この幕は、見ているだけでうっとりする

歌舞伎らしい一幕でした。

賀の祝は前半と後半のギャップに感情も乱高下

賀の祝は初めて見るお芝居です。

これを見ることで、

寺子屋への流れがわかりやすくなるので

ずっと見たかったのです。

前半は、とても和やかに進みました。

三つ子の嫁たち、

千代が坂東新悟さん、春が中村種之助さん、八重が中村壱太郎さん。

嬉しそうに白太夫の70歳の誕生日を祝います。

それぞれのプレゼントが実は後半の悲劇につながるとは

まだ知りません。

夫の自慢をしたり、いそいそと支度をしたり

春の1日の平和に心がホッとする場面です。

でも、その平和はあっという間に崩れます。

まずは、松王丸(中村歌昇さん)と梅王丸(中村橋之助さん)のけんか。

ただし、ここら辺は、子供っぽいやりとりもあり

可愛らしさも伝わってきました。

白太夫は歳をとっていても菅丞相への忠義を通す強さがあります。

中村又五郎さんの白太夫は、その温かさと厳しさを

同時に持ち合わせているように見えました。

松王丸夫妻は、時平に仕えていることで

勘当を願い出てそれを受理されるのですが、

その後の彼らの行動を予見させるものでもあります。

つまり、松王丸は、本音を見せない。

あくまでも、時平に仕えるものとして振る舞っています。

後半は、先に訪れていた桜丸が姿を現すところから始まります。

すでに、命を断つことを決めていた桜丸。

八重の前で、白太夫は、八重が持参した三方に

短刀を乗せて切腹を促します。

中村時蔵さんの桜丸は悲壮の覚悟を表情に表し、

見ているのがどんどん辛くなっていきました。

八重が止めるのも聞かずに、切腹する桜丸。

そこへ、梅王丸夫妻も戻ってきますが、

白太夫は後を3人に託して、太宰府へと旅立ちます。

最後まで忠義を貫くのです。

春の加茂堤での嬉し恥ずかしな恋の仲立ちが

こんな悲劇を招くとは思ってもいなかったことでしょう。

それだけに、胸が締め付けられるような

悲しい幕切れでした。

寺子屋は松緑松王丸と幸四郎源蔵、周囲も盤石で見どころあり

寺子屋は、何度と見た名作

見るたびに泣く名作

その前段を実際にお芝居で観たことで

この一幕はさらに味わい深く観られたと思う。

とにかく、出ている役者がみんないい。

主役の松王丸は尾上松緑さん、

腹の中を台詞や表情で表す技に長けていると思う方。

前半は菅丞相の首を出せ、と強気に言い寄りながら

何か不安げな気配もフッとした時に見せる。

後半は、菅丞相の恩にやっと報いることができた喜びと

小太郎、桜丸の死への悲しみ。

親として息子を犠牲にするのはとても辛いと思うけど、

それ以上にそれが忠義であり親孝行と言い切るのが

あの時代のあの役の人の大事な価値観なのだと思った。

でも、情もあるからやっぱり悲しい。

源蔵の松本幸四郎さんは、型通りに見られた。

忠義のためには鬼にもなる、と覚悟しながら、

代わりの子の首を取らねばならぬ葛藤、

バレた時は身を挺して守らねばという緊張感、

それが解けた時のホッとした様子は、

片岡孝太郎さん演じる戸浪ともどもリアルに伝わってきた

戸浪もとても良かった、とにかく自然に戸浪なんだ。

見ていると、やることがとても多いお役、

それぞれの場での表情も言葉遣いも違うけど、

それを自然にこなす孝太郎さんすごいと思った一幕。

それを上回るかの千代の中村萬寿さんもすごい。

自分の息子を差し出す時の狼狽ぶりも自然だけど

小太郎は役に立ったか、と聞きつつも

もしかしたら・・・という期待も感じられる。

そうだよね、親だもん。

母親にとっては、忠義はわかるけど、やっぱ大事な息子だもん。

どれだけ辛かっただろう、悔しかっただろうそれを出せずに苦しかっただろう、、、

そんなことも考えたらやっぱり涙なしでは見られないこのお芝居。

子役の二人、中村種太郎くん、中村秀乃助くんも好演。

心のこもった、熱い悲しいお芝居でした。

昼の部Bプログラムの感想:幸四郎のニュー菅丞相にしみじみ

Bプログラム昼の部を9月18日に観てきました。

本当はもっと早くきたかったんだけど

平日は貸切公演が多く、ここまでおあずけな感じ。

注目していたのは、もちろん、

松本幸四郎さんの菅丞相と

市川染五郎さんの武部源蔵です。

どちらも初役、初役のお芝居を観られるのは、

歌舞伎ファンにとってはラッキーなことです。

今後、このお役が当り役になっていけば、

最初の印象を思い出して何度も楽しめるんです。

それでは、幕ごとに感想を書いていきます。

加茂堤:中心人物のバランスよく安心感ある芝居

加茂堤は、菅丞相が政敵藤原時平の陰謀により

失脚するきっかけの一幕。

でも、ここではみんな無邪気で、そんなことは

考えも及ばない。

斎世親王に仕える梅王丸は、

恩義ある菅丞相の養女刈谷姫との

仲をとりもつことが嬉しくて仕方ない。

そんな誇らしげな桜丸は中村萬太郎さん、

それを助ける女房八重が中村種之助さん。

このコンビはBプロ夜の部の「賀の祝」では

梅王丸と春夫婦だったので、

ちょっと混乱してしまう・・・

斎世親王には坂東新悟さん、

刈谷姫には中村米吉さんで、

通常は女方同士。

でも、米吉さんは赤がとても似合っていて

刈谷姫は恥ずかしいと言いつつ、

情熱的なお姫様に見えました。

邪魔をする三善清行に坂東亀蔵さん、

この方はABどちらもこのお役で、

普段は清廉潔白なイメージが強い方ですが、

ここでは嫌味なチョイ悪感をぷんぷんと

発散させてました。

私は最後の、八重が夫の代わりに、と

牛を引くところも好きです。

恐々と近づきながらもうまく手なづけて

ちょっとドヤって終わるのが可愛いなあって思います。

種之助さんの八重は、

夫のために奮闘する可愛い妻って感じで

観ていてにっこりしちゃいました。

とはいえ、ここが悲劇の幕開け、、、

その予兆もちょっと感じられたお芝居でした。

筆法伝授:幸四郎菅丞相登場!に目を奪われる

筆法伝授は、いよいよ、松本幸四郎さんの菅丞相が

登場されます。

その前に、菅丞相の一番弟子とやらの希世のお話、

この希世がまさにこんな人だなって思わせる

市村橘太郎さんの怪演も見ものです。

帝の命により、筆法伝授を行う菅丞相は、

勘当した以前の弟子、武部源蔵を呼び寄せます。

現れた源蔵夫婦、

市川染五郎さんと、妻の戸浪に中村壱太郎さんです。

戸浪は菅丞相の妻の園生の前に仕える腰元で、

二人が禁を破って恋仲になったことで勘当されたのでした。

それを考えると

確かに染五郎さんの源蔵は年若ではあります。

しかし、源蔵という人物の概要はうまくインストールされている

と感じました。

登場の二人の格好はなんだか不自然、

それは貧しい暮らしを送っていることを表します。

それでも、菅丞相と園生の前への忠義心は薄れることなく、

より強くそれを意識している、

そこがこの違和感に当たるんだなあと思いました。

そして、第一の見せ場、

菅丞相の登場から筆法の伝授へ。

御簾の内から姿を現した菅丞相は、

とても美しく神聖な方に見えました。

演じるのではない、その人になる、

という片岡仁左衛門さんの教えを身に染み込ませたのでしょうかね。

源蔵も、菅丞相への強い思いを伝えつつ

筆法に関しては研鑽を怠っていないことを

その姿勢で表します。

その結果、菅原家の筆法を伝授されることになるのですが、

伝授は伝授、勘当は勘当、と菅丞相の強い信念に

打ちのめされることになります。

そのためか、源蔵夫婦はより一層

菅丞相への忠義の念を強くするのが

皮肉なことだなあとも思いました。

後半は、菅丞相が謀反の疑いで流罪を

言い渡される場面。

官位を剥奪されても気品と帝への忠義という信念は

変わらない。

ここで、幸四郎菅丞相は跪くのですが、

これは仁左衛門菅丞相にはなかった姿勢。

教わりつつも

幸四郎菅丞相はそういう姿勢を見せるのかと

驚いた場面でした。

最後、菅丞相の息子、菅秀才を預かり

逃げる源蔵夫婦。

そこにも、先ほどの強い忠義の思いを感じ取り、

これが寺子屋へと繋がるのか、、という

伏線を感じた場面でした。

通しで見るよさはこういうところにありますね〜。

道明寺:心正しいものに奇跡が起きる!

道明寺も幸四郎さん菅丞相に注目!

でも、ここでは、厳しいだけではなく、

情をも見せてくれるから

より、流罪の悲しみを感じさせてくれる一幕だと思います。

この道明寺を見終わって思ったのは、

「菅原伝授手習鑑」のテーマは「別れ」ではないか、

ということです。

もちろん、「忠義」と「家族愛」がメインかと思うのですが、

それを際立たせるために「別れ」があるということです。

道明寺、という一幕だけで、

菅丞相と娘刈谷姫との生き別れ。

立田の前と母覚寿・妹刈谷姫との死に別れ。

立田の前は夫宿禰太郎に殺され(夫婦の断絶)、

宿禰太郎は姑覚寿に殺され(義母との別れ)、

があります。

菅丞相がその生涯をかけて敬うのが帝、

それを貫くために、

これらの別れが起きると考えられました。

後半の、

「賀の祝」での桜丸の自害、

「寺子屋」での松王丸と千代の息子小太郎の犠牲、

これらも主従の忠義を大前提とした

親子の別れにつながっていきます。

この物語では、

菅丞相が帝への強い忠義心があるがため、

陰謀により濡れ衣を着せられていることも反論せず、

帝の命だから従うという一本きりの道を辿っていきます。

これがそうでなかったら、

この物語は成り立たないわけで、

辛い別れや大切な人の犠牲があるからこそ、

それでも忠義に生きる意味を問いかけているように思ったのです。

私だったらごめんですけどね。

まあ、道明寺での奇跡、

木像が菅丞相の身代わりになるというのも、

この忠義の念をより尊く描いているエピソードに思えます。

とはいえ、どの角度から見ても

物語としては本当に素晴らしい傑作で、

何度見ても感動して泣いちゃいます。

色々と妄想しながらも、

菅丞相と刈谷姫との別れや

立田の前の最後、覚寿の怒りには

心を揺さぶられまくった観劇でした。

夜の部B プログラムの感想:桜美しく散り、源蔵夫婦の気迫に圧倒される

Bプログラムの夜の部を

13日(土)に観劇してきました。

このプログラムで注目したいのは

配役発表で話題になった、市川染五郎さんの武部源蔵と、

役柄がぴったりすぎる8尾上菊五郎さんの桜丸です。

Aプログラムとは同じ内容でも

配役が変わるとちょっと印象も変わります。

その感想を、幕ごとに書いていきます。

車引:三つ子も時平も危ないところがない安定感

車引、Bプログラムの三つ子の配役は

梅王丸が尾上松緑さん、

桜丸が中村錦之助さん、

松王丸が中村芝翫さん、

みんなベテランなのでめっちゃ安定感!

特に松緑さんの梅王丸は、

ギラキメラ目玉が、血気に流行る梅王の気持ちを

如実に表していたと思った。

藤原時平は河原崎権十郎さん。

普段は静なお役が多くて

世話物での大家さんとか好きな方なんだけど

あの、人の良さそうな権十郎さんの悪役は

意外にも合っていた。

不気味さは白鸚さんには敵わないけど

これが敵なら関わりたくないなって感じだった。

短くお芝居だけど、お楽しみ要素がたっぷり詰まってて

何度見ても楽しめるなあと思いました。

ベテランは、力まずともその役の本性を

よく掴み表現していると思います。

今回、見比べたことで

改めてベテラン役者の芸の厚みを

実感しました。

賀の祝:白太夫の忠義と三つ子の宿命に泣ける

賀の祝は、和やかで女房達の可愛らしさを

ほのぼの楽しむ前半から

一気に悲劇のどん底に落ちるギャップが

心を揺さぶります。

女房は、

梅王丸の妻春に中村種之助さん、

松王丸の妻千代に坂東新悟さん、

桜丸の妻八重に中村米吉さんです。

姑の白太夫(中村歌六さん)との幸せそうな

やりとりにも心が和みます。

しかし、白太夫と八重が氏神様参りをしている留守に、

やってきた松王丸と梅王丸の喧嘩から

場は騒然とし始めるのです。

それでも、子どもの兄弟喧嘩のようなやりとりは、

クスッと笑える部分もありました。

桜の枝を折ったのを、

お互いに我ではない、と言い合ったり、

白太夫の帰りに慌てて女房を取り違えたり、

主人の対立で不和にならざるを得ないけど

それでも本当は仲よく育った兄弟同士

というのが伝わる空気感がありました。

中村萬太郎さんの梅王丸は、

菅丞相の失脚に怒りを隠さない熱血感、

坂東彦三郎さんの松王丸は、

ちょっと傲慢で腹の底が見えないけど、妻思い。

なかなかのいいコンビです。

そして皆が帰ってから姿を表す桜丸。

これは8尾上菊五郎さん、

悲痛さを表情に滲ませ現れた姿の美しいこと、

これぞ桜丸だなあーと見惚れました。

菅丞相失脚のきっかけを作ったことで

不忠となったことから

自害をするつもりで家に来ていたのです。

止める八重をそっと遠ざける仕草が

また優しくて、八重への深い思いも感じられ

それだけに一人であの世へ行く桜丸が

あまりにも不憫で悲し過ぎました。

必死に念仏を唱え、悲しみに耐える白太夫、

桜丸の美しくも哀しい最後・・・余韻の残るお芝居でした。

寺子屋:源蔵夫婦の気迫が怖い、松王丸と千代が大きい

寺子屋は、賀の祝を見たから

余計にこのストーリーの流れがわかりやすかったです。

菅丞相の和歌

「梅は飛び、桜は枯るる世の中に、何とて松のつれなかるらむ」

これを象徴するのがこの寺子屋です。

Bプログラム夜の部は、

若干21歳で武部源蔵という大役に抜擢された

市川染五郎さんの演技が気になっていました。

周りからの声は、

配役決定時は批判的なものが多かったですが、

開園してからは好意的な声が多いと思いました。

私としては、

染五郎さんも二世中村吉右衛門さんの血を引いているし、

若いながらも歌舞伎にかける思いは強く

熱心に研鑽し力をつけていているため

チャレンジするのもいいんじゃないって思っていました。

そして、何よりも10年後に、

私は初役で現像を観たのよ、って言いたいって

思いました。

なので、興味津々で舞台を観てきたところです。

一番印象に残ったのは、

とても情熱的な源蔵夫婦、松王丸夫婦だったなということです。

私の今までのイメージだと、

源蔵は思いを腹に抱えていて、

あまり表情には出さず、ぐっと押さえた緊張感を

醸し出しているというものがありました。

染五郎さんの源蔵は、表情に気持ちがありありと現れているのです。

それは中村時蔵さんの戸浪も同様で、

小太郎を身代わりにと決めた時や、

松王丸の首実験では、

目から何か飛んで出てないかというくらいに

激しい顔つきでした。

松王丸夫妻(松本幸四郎さんと中村雀右衛門さん)も

千代と小太郎の別れの部分や、

正体を明かして息子の死を悲しむ姿が

情感が溢れ出ていて見ているものの

心を強く揺さぶったと思っています。

私自身、

松王丸が首を落とす音に動揺する場や

最後の様子を聞く場に

忠義のためと心に決めていながらも

親の思いは押さえられない様子が感じられました。

雀右衛門さんの千代は、これまた優しく愛情深く、

それだけに小太郎の死を痛む悲痛さに

私も涙を止められませんでした。

とても情熱的な寺子屋、

しかしやはり最後は悲しみに暮れるのは同じ、

いつ見てもずっしりとやるせなさ、悲しみに

浸ってしまうお芝居です。

そうそう、哀しい哀しいを連発してるのになんですが、

寺入りという普段はあまり上演されないエピソードも

今回は見ることができました。

そこで活躍するのが、

よだれくりと平助です。

この二人の掛け合いも面白かった!

市川高麗蔵さん、中村吉之丞さん、

芸達者なお二人の熱演も素晴らしかったです。

そして、小太郎役の中村種太郎くん、

菅丞相役の中村秀乃助くんもとても品がよく

いい演技をされていました。

「秀山祭九月大歌舞伎」の「菅原伝授手習鑑」に松本幸四郎・市川染五郎が意気込み語る

・幸四郎「仁左衛門のおじさまの菅丞相をつなぐ責任を感じて勤めたい」

・染五郎は父よりも先に“三つ子をコンプリート”▼会見レポートはこちらhttps://t.co/66VRjnOkNd pic.twitter.com/rWrqo9BP8J

— ステージナタリー (@stage_natalie) August 22, 2025

この9月歌舞伎座公演の詳細はこちらにまとめておりますので参考になさってください!

お読みくださり、ありがとう存じまする。

コメント