9月の歌舞伎座公演は、今年も「秀山祭」のタイトルがつきました

通し狂言「菅原伝授手習鑑」の上演ということで

非常に関心が高まっています。

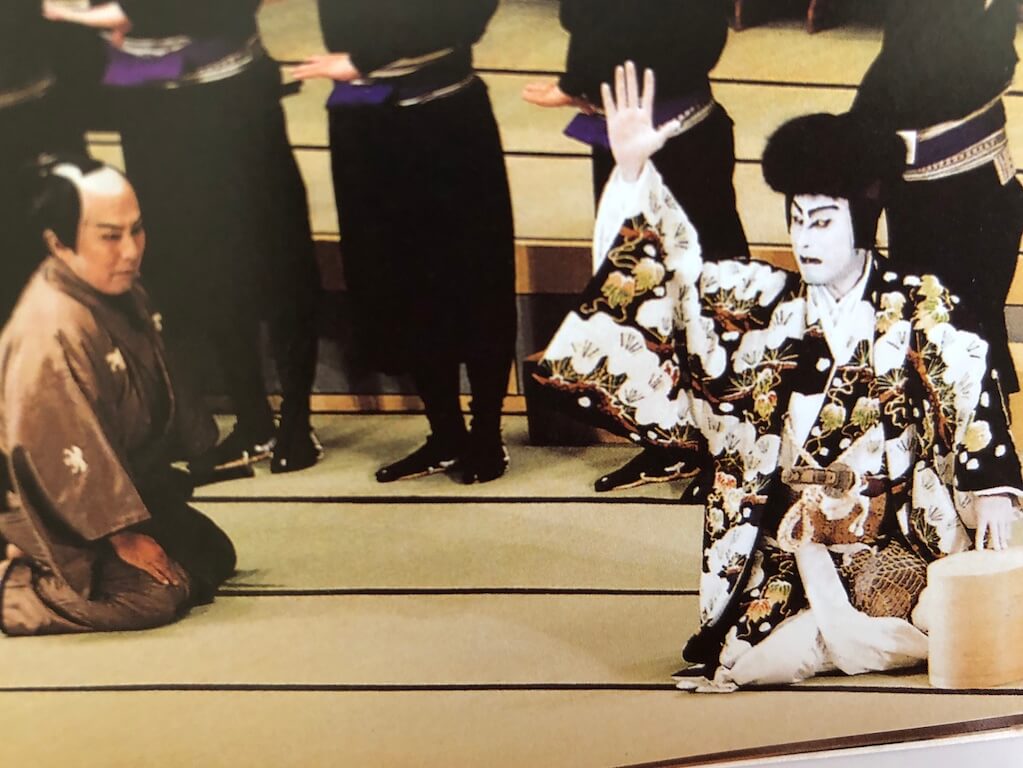

国宝、片岡仁左衛門さんの菅丞相は今見ないと後悔する珠玉の一幕。

そのほか、故中村吉右衛門さん所縁の役者さん、

若手役者さんの抜擢も注目で、今月も目が離せません。

9月歌舞伎座公演の、演目・配役・あらすじ・感想・上演スケジュールをまとめます

歌舞伎を観る人にも観ない人にも役立つように書いていきます。

9月歌舞伎座公演は秀山祭

9月の歌舞伎座公演は、毎年「秀山祭」という看板名がつきます。

これは、2021年に逝去された二世中村吉右衛門さんが、

初代中村吉右衛門さんの古典を若い世代へ引き継ごうと

企画した公演です。

昨年(2024年)は、中村吉右衛門さんの3回忌追善となっていて

吉右衛門さんの当たり役を所縁の方々が務めた

骨太な公演だった印象が残っています。

今年は、「菅原伝授手習鑑」の通し上演となっているので

これが「秀山祭」なの?

という声もSNSに上がっているのを見かけました。

今回、当たり役の菅丞相役を務める片岡仁左衛門さんの取材記事に、

この演目の中の

「筆法伝授」「道成寺」は、初世中村吉右衛門さんが

復活上演させたと書いてあったので、

その功績を讃えてのこの演目なのだなあと納得したところです。

また、中村吉右衛門さんは播磨屋のお家なので、

所縁の役者というと播磨屋が筆頭に上がりそうですが、

実家は高麗屋で松本白鸚さんが実兄、

松本幸四郎さんは実の甥であること、

8代目尾上菊五郎さんは娘婿であることも

今回の配役に大きく影響していると感じたところです。

それでは、通し狂言としての演目とそれぞれの配役を見ていきましょう。

9月歌舞伎座公演の演目・配役は?

9月歌舞伎座公演「秀山祭」の演目は、

通し狂言「菅原伝授手習鑑」です。

これを午前の部に前半を、午後の部に後半を上演します。

しかも、主要キャストがダブルキャストなので、

4つのパターンのお芝居が見られることになっています。

観劇する日によって、役者さんが違うので

お気をつけてくださいね。

9月歌舞伎座公演昼の部の演目・配役は?

序幕 加茂堤(かもづつみ)

〈配役〉

【Aプロ】

桜丸 中村 歌昇

八重 坂東 新悟

苅屋姫 尾上 左近

斎世親王 中村 米吉

三善清行 坂東 亀蔵

【Bプロ】

桜丸 中村 萬太郎

八重 中村 種之助

苅屋姫 中村 米吉

斎世親王 坂東 新悟

三善清行 坂東 亀蔵

なかなかに見応えありそうな配役です。

どちらも、これからの歌舞伎を引っ張っていく

花形役者の活躍が楽しみです。

個人的には、尾上左近さんの刈谷姫が

どんなお姫様として登場するのか早く見てみたい!

二幕目 筆法伝授(ひっぽうでんじゅ)

〈配役〉

【Aプロ】

菅丞相 片岡 仁左衛門

武部源蔵 松本 幸四郎

戸浪 中村 時蔵

梅王丸 中村 橋之助

菅秀才 中村 秀乃助

荒島主税 中村 吉之丞

左中弁希世 市村 橘太郎

腰元勝野 澤村 宗之助

三善清行 坂東 亀蔵

局水無瀬 上村 吉弥

園生の前 中村 雀右衛門

【Bプロ】

菅丞相 松本 幸四郎

武部源蔵 市川 染五郎

戸浪 中村 壱太郎

梅王丸 中村 橋之助

菅秀才 中村 秀乃助

荒島主税 中村 松江

左中弁希世 市村 橘太郎

腰元勝野 市川 男寅

三善清行 坂東 亀蔵

局水無瀬 市村 萬次郎

園生の前 中村 萬壽

ここでの注目は、次の三幕目にもつながりますが

片岡仁左衛門さんの菅丞相でしょう。

そして同じく二・六幕ともに、Bプロでは

松本幸四郎さんが菅丞相、市川染五郎さんが武部源蔵を

演じることも話題となっています。

この声の中には、若すぎる、分不相応という声も

残念ながらありました。

私としては、チャレンジングな配役を

楽しみにしています。

そして、園生の前を

中村雀右衛門さん、中村萬寿さんの

ベテラン女方の違いを見るのも楽しみです。

(どちらも好きです)

三幕目 道明寺(どうみょうじ)

〈配役〉

【Aプロ】

菅丞相 片岡 仁左衛門

立田の前 片岡 孝太郎

宿禰太郎 尾上 松緑

判官代輝国 8尾上 菊五郎

苅屋姫 尾上 左近

贋迎い弥藤次 片岡 松之助

奴宅内 中村 芝翫

土師兵衛 中村 歌六

覚寿 中村 魁春

【Bプロ】

菅丞相 松本 幸四郎

立田の前 片岡 孝太郎

宿禰太郎 中村 歌昇

判官代輝国 中村 錦之助

苅屋姫 中村 米吉

贋迎い弥藤次 片岡 松之助

奴宅内 坂東 彦三郎

土師兵衛 中村 又五郎

覚寿 中村 魁春

ここでの注目はもちろん、

片岡仁左衛門さんの菅丞相です。

そして、それを継承する松本幸四郎さんも

観るのが楽しみです。

この場面の菅丞相は、

命を狙う敵方の策略を

木像が菅丞相の身代わりとなると言う

不思議なエピソードが見せ場の一つ。

人としての菅丞相と、木像としてのそれとを

演じ分けるのも

仁左衛門さん曰く、演技じゃなくてなり切ること。

もう、リアルでは最後の機会かと思うので

しっかり目に焼き付けたいです。

失脚の原因を作った刈谷姫との別れも

悲しく印象に残ります。

9月歌舞伎座公演夜の部の演目・配役は?

四幕目 車引(くるまびき)

〈配役〉

【Aプロ】

松王丸 松本 幸四郎

梅王丸 市川 染五郎

桜丸 尾上 左近

杉王丸 大谷 廣太郎

藤原時平 松本 白鸚

【Bプロ】

松王丸 中村 芝翫

梅王丸 尾上 松緑

桜丸 中村 錦之助

杉王丸 大谷 廣太郎

藤原時平 河原崎 権十郎

この幕の見どころ、、というか

白鸚さんが藤原時平役でお出になる事!

あとは、桜丸役の尾上左近さんですかね、

Aプロは若手と超ベテランが入る

攻めの配役。

Bプロはその点安定した配役ですね。

古典の型を見られそうで

楽しみです。

左近さんと錦之助さんの日替わりというのも

大胆で面白いですけどね

五幕目 賀の祝(がのいわい)

〈配役〉

【Aプロ】

桜丸 中村 時蔵

八重 中村 壱太郎

梅王丸 中村 橋之助

春 中村 種之助

千代 坂東 新悟

松王丸 中村 歌昇

白太夫 中村 又五郎

【Bプロ】

桜丸 8尾上 菊五郎

八重 中村 米吉

梅王丸 中村 萬太郎

春 中村 種之助

千代 坂東 新悟

松王丸 坂東 彦三郎

白太夫 中村 歌六

賀の祝が上演される機会は少ないので

今回みられることをすごく楽しみにしています。

悲劇的な最期を迎える桜丸を、

Aプロは中村時蔵さん、

Bプロは8尾上菊五郎さん、

この配役は興奮しそうです。

六幕目 寺子屋(てらこや)〜寺入りよりいろは送りまで

〈配役〉

【Aプロ】

松王丸 尾上 松緑

武部源蔵 松本 幸四郎

戸浪 片岡 孝太郎

春藤玄蕃 坂東 亀蔵

小太郎 中村 種太郎

菅秀才 中村 秀乃助

下男三助 中村 吉之丞

百姓吾作 市村 橘三郎

涎くり与太郎 市川 男女蔵

園生の前 中村 東蔵

千代 中村 萬壽

【Bプロ】

松王丸 松本 幸四郎

武部源蔵 市川 染五郎

戸浪 中村 時蔵

春藤玄蕃 松本 錦吾

小太郎 中村 種太郎

菅秀才 中村 秀乃助

下男三助 中村 吉之丞

百姓吾作 市村 橘三郎

涎くり与太郎 市川 男女蔵

園生の前 市川 高麗蔵

千代 中村 雀右衛門

この幕の見どころは、

高麗屋(播磨屋かな?)と音羽屋の松王丸の

身比べができることです。

どちらも、二世中村吉右衛門さんの松王丸を

間近にみて学んできた方なので、

それぞれの個性がそこにどう生かされるのかを

楽しみにしています。

そして、若干心配なのが

Bプロの武部源蔵です。

ここでは腹の芝居が求められるので、

若い染五郎さんがどこまで源蔵の腹に

迫っていけるのかがポイントになると思います。

あとは、小太郎、菅秀才を

播磨屋のお子ちゃまが務めるのも

ほろっとする配役です。

通し狂言「菅原伝授手習鑑」は歌舞伎3大名作の1つ!

菅原伝授手習鑑は、歌舞伎3大名作の一つです。

それを通し狂言で見られるのは

とても嬉しいし、ありがたいこと。

さらに、秀山祭の裏テーマである

若手への芸の継承も意識されているように思います。

このお芝居を、未来へと伝えていくためには

今の若手と言われる方々が、

しっかり古典の型を学び、心情描写を磨き、

時代が変わっても感動を起こせる役者へと

育っていってくれることが大事だと思います。

さて、この通し狂言ですが、

あらすじはこちらにまとめてあります。

ぜひ、この名作について知っていただければと思います。

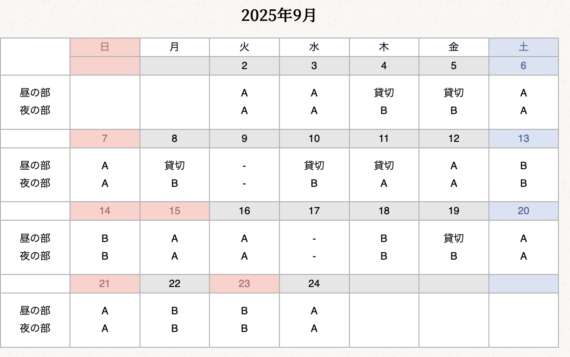

令和7年9月歌舞伎座秀山祭のスケジュール

9月歌舞伎座公演は、ダブルキャストのため、

どの日に観にいくかで役者さんが変わります。

お目当ての役者さんがいる場合、

配役と日程を確認してから劇場へ行きましょう。

初日は9月2日(火)で千穐楽は24日(水)です。

休演日は9日(火)と17日(水)です。

日程詳細は、こちらの画像からご確認ください。

(歌舞伎美人より借用)

そして、1日の上演時刻も気になりますね。

それは、こちらの表を参考になさってください。

| 昼の部 | 11時開演 |

| 菅原伝授手習鑑:加茂堤 | 11:00~11:27 (幕間20分) |

| 菅原伝授手習鑑:筆法伝授 | 11:47~13:12 (幕間35分) |

| 菅原伝授手習鑑:道明寺 | 13:47~15:41 |

| 夜の部 | 16時30分開演 |

| 菅原伝授手習鑑:車引 | 16:30~17:00 (幕間20分) |

| 菅原伝授手習鑑:賀の祝 | 17:20~18:35 (幕間35分) |

| 菅原伝授手習鑑:寺子屋 | 19:10~20:50 |

9月歌舞伎座秀山祭の感想まとめ

9月の歌舞伎公演、通し狂言「菅原伝授手習鏡」を

私は4回観る予定です。

9月3日にAプロの昼の部を観劇しました。

もちろん目的は、片岡仁左衛門さんの菅丞相です。

菅丞相は、神格化した方でもあり、

その神がかった人物像を具現化できるのは

現在片岡仁左衛門さんただ一人です。

この、9月公演で、そのお役を松本幸四郎さんが挑戦されるので

それも楽しみに観たいと思います。

とはいえ、仁左衛門さんの菅丞相は、やっぱり素晴らしいの一言。

こういう方だったのか、、と物語では、

政敵藤原時平の陰謀により太宰府に左遷されてしまうのですが、

天皇への忠義を貫き、弁明せずにその刑に従う姿に

髪の毛ほどの疑いもないところが伝わってきます。

そうであっても、娘である刈谷姫との別れでは

一瞬人間らしさを垣間見せる表情がまた印象に残りました。

9月11日に、Aプロ夜の部を観劇しました。

ここでも見どころは、高麗屋三代が揃う車引です。

市川染五郎さんの梅王丸は若く猛々しい荒事の風情、

松本幸四郎さんの松王丸は、敵方の家来でありますが

ここでは正義とばかりに余裕綽々の姿が憎い。

そして、松本白鸚さんの藤原時平は

妖気も漂う圧倒的な存在感!

声も張りがあり、お元気そうなお姿にホッとしました。

敵なのにホッとするってのもね、って思うけど

歌舞伎だからそれでもいいのです。

寺子屋は、尾上松緑さんの松王丸始め、全てのお役が盤石で

物語の世界にどっぷりと浸かりました。

残りも観劇したら、こちらに感想をあげていくので、

ぜひお読みいただけると嬉しいです!

*もっと詳しい感想についてはこちらにまとめていますのでお読みください。

ここまでお読みくださりありがとう存じまする。

コメント