令和7年の七月大歌舞伎(歌舞伎座)は、

市川團十郎さんの成田屋と松本幸四郎さんの高麗屋が

中心となった演目構成、配役でした。

七月大歌舞伎について、公園の内容(演目、配役、スケジュール)と感想について書いていきます。

「国宝」ブームの冷めやらぬ中、リアル歌舞伎を見る人が増えたらいいなあと

七夕様にも祈ったよ(嘘です)。

歌舞伎座七月公演2025の演目配役は?

七月歌舞伎座公演は、昼の部は市川團十郎さんの成田屋中心の演目、

夜の部は、松本幸四郎さんの高麗屋中心で、鬼平犯科帳が目玉といった感じ。

詳しくはこちらから解説していきます。

歌舞伎座七月大歌舞伎昼の部の演目と配役

昼の部は、成田屋の新十八番から4本の演目です。

そのうち、2本は、

市川團十郎さんが女方と立役の両方を務めることが話題となっています。

一、新歌舞伎十八番の内 大森彦七(おおもりひこしち)

福地桜痴 作

大森彦七盛長 市川 右團次

道後左衛門 市川 九團次

千早姫 大谷 廣松

二、新歌舞伎十八番の内 船弁慶(ふなべんけい)

河竹黙阿弥 作

静御前/新中納言平知盛の霊

市川 團十郎

武蔵坊弁慶 市川 右團次

源義経 中村 虎之助

亀井六郎 市川 九團次

片岡八郎 大谷 廣松

伊勢三郎 中村 歌之助

駿河次郎 市川 新十郎

舟人浪蔵 中村 福之助

舟人岩作 坂東 巳之助

舟長三保太夫 中村 梅玉

三、新歌舞伎十八番の内 高時(たかとき)

河竹黙阿弥 作

北条高時 坂東 巳之助

愛妾衣笠 市川 笑三郎

安達三郎 中村 福之助

秋田入道 市川 新蔵

安達三郎母渚 中村 梅花

大佛陸奥守 片岡 市蔵

四、新歌舞伎十八番の内 紅葉狩(もみじがり)

河竹黙阿弥 作

更科姫実は戸隠山の鬼女

市川 團十郎

局田毎 中村 雀右衛門

侍女野菊 市川 ぼたん

山神 市川 新之助

従者左源太 中村 虎之助

従者右源太 大谷 廣松

腰元岩橋 市川 男女蔵

平維茂 松本 幸四郎

歌舞伎座七月大歌舞伎夜の部の演目と配役

夜の部は、二世中村吉右衛門を偲ぶとして、

高麗屋(吉右衛門さんの血筋)が

播磨屋、澤瀉屋との「鬼平犯科帳」がメインです。

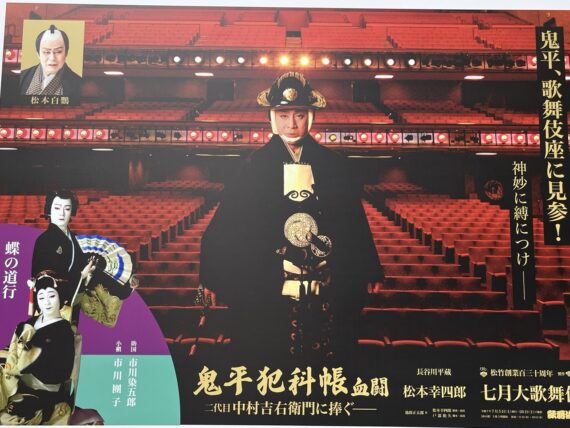

一、鬼平犯科帳(おにへいはんかちょう)血闘 二代目中村吉右衛門に捧ぐ―

池波正太郎 作・松本幸四郎 構成・演出 ・戸部和久 脚本・演出

序幕:駿河町両替商老松屋より夢現まで

大詰:長谷川平蔵役宅より大川の土手まで

長谷川平蔵 松本 幸四郎

普賢の獅子蔵 市川 團十郎

同心小柳安五郎 市川 中車

日置玄蕃 坂東 巳之助

おまさ 坂東 新悟

長谷川銕三郎 市川 染五郎

少女のおまさ 市川 ぼたん

閻魔の伴五郎 市川 猿弥

三次郎妻おたね 市川 笑也

夜鷹おもん 市川 笑三郎

五鉄亭主助次郎 市川 寿猿

無宿人相模の彦十 市川 青虎

同心木村忠吾 中村 吉之丞

夜鷹おこま 澤村 宗之助

吉間の仁三郎 大谷 廣太郎

四之菱の九兵衛 松本 錦吾

たずがねの忠助 市川 門之助

与力佐嶋忠介 市川 高麗蔵

相模の彦十 中村 又五郎

平蔵妻久栄 中村 雀右衛門

長谷川宣雄 松本 白鸚

二、蝶の道行(ちょうのみちゆき)

助国 市川 染五郎

小槇 市川 團子

歌舞伎座七月公演の上演時間とスケジュール

歌舞伎座の七月公演のスケジュールは

7月5日(土)が初日で、26日(土)が千穐楽。

休演日が11日(金)と18日(金)です。

どちらも金曜日がお休みというのも

珍しいですね。

上演時間は、こちらの画像を参考にしてください。

夜の部の開始が17時といつもより30分〜1時間遅めです。

昼の部が4本立てという構成が影響しているのだと思います。

歌舞伎美人より引用

七月歌舞伎公演の感想

それでは、七月歌舞伎公演の中から、

印象に残ったことを感想として書いていきます。

ちなみに私が観劇したのは14日(月)でした。

収録が入っている様子でした。

高時は後半のアクロバットが見もの

高時は、鎌倉時代の執権、北条高時にまつわるエピソード。

始まりは、高時の愛犬をめぐる、

守衛と浪人安達三郎のやり取り。

権力者の傲慢さを浮き彫りにする場面で、

高時という人物像にちょっと興味がそそられます。

それから場面は変わり、高時の邸内。

愛妾や女官たちを侍らせ酒を飲む高時、

そこに先の話題の安達三郎の処分をめぐって、

助命を請う陸奥守らのやり取りで

高時の冷酷さを伺うことができるのです。

ここまでの前半が、実はちょっと退屈で眠気をもよおしてしまいました。

残念ながら人物描写がちょっと弱いのかなあと感じました。

ただふんぞり返って大袈裟な口を聞いている何を考えているかわからない男、

高時もそういうふうに見えちゃったんです。

後半の、鞍馬天狗が出てからのくだりは、

ストーリー関係なく見ていて楽しめました。

名前が出てこない天狗役の役者さんたちの

軽快な身のこなしや踊りが楽しくてつい笑みが溢れます。

偉そうにしている権力者が彼らに振り回され、

あしらわれ、という場面は胸がスカッとする思いもします。

高時役の坂東巳之助さんが天狗に混じって

トンボを切ったり、半回転したりするのもすごいなって感じました。

このシーンは、高時がめちゃくちゃ嫌なやつであってこそ、

そのギャップが笑えるので、

前半のまとまってはいるものの、

平板に流れていった印象がもったいないなあと思ったところです。

でも、アクロバットは見る価値あり!

紅葉狩り、團十郎が扮するものの怪は怪しさ抜群

成田屋十八番の紅葉狩り、舞台全体に広がる紅葉の背景と

三方掛け合いと言う長唄、常磐津、竹本の競演も

目にも耳に贅沢な演目です。

静々と登場した團十郎扮する更科姫は、

その出始めから怪しさいっぱいに漂ってました。

こんな女の言うなりになってはあかんのに、

美女とお酒に釣られて宴を共にしてしまう

維茂一行がおバカに見えてしまうほどでした。

維茂は、松本幸四郎さんで品のある貴族か武将と言った風情、

お供の大谷廣松さん、中村虎之助さんは従者でありながらも

なんか抜けた印象があるコンビでした。

市川男女蔵さんのおとぼけ腰元が

固い空気を緩ませてくれました。

市川ぼたんさんの侍女は可愛いけど、

舞台には役不足って感じかなあ、

ちんまり見えてその良さが伝わってこないのが残念でした。

更科姫の舞は、悪くはないんだけど

どうしてもゴツさが気になってしまって

姫というイメージに馴染めず

途中から見せるおぞましい表情の方が良い感じでした。

その後登場した山神さんは、市川新之助さん。

頑張ってるなあって思える演技でした。

身体を大きく使い、どしどしと足を踏み鳴らし、

生き生きと演じる姿は応援したいって気持ちになります。

この「山神」の役は年若い役者さんが務めるらしく、

ぴったりでしたね。

後半は、姫が鬼女の正体を表し、

維茂との戦いになります。

ここは、迫力もあり、動きも綺麗で

すごく見栄えのするいい場面でした。

團十郎さんのパワーってすごく強いと思っているので、

人ではないお役の時はそれが発散される気がするのです。

陰のパワーと、維茂の正のパワーが拮抗する立ち回りは、

迫力満点で大変見応えがありました。

鬼平犯科帳は歌舞伎なのか?演劇としては面白い

夜の部は、「鬼平犯科帳・血闘」です。

故中村吉右衛門さんの当たり役(テレビ番組)であり、

それを引き継いだのが甥の松本幸四郎さん。

幸四郎さんが演出にも加わり、

二世中村吉右衛門に捧ぐとして上演した舞台のようです。

途中、先代について幸四郎さんの鬼平が同心たちと話す場面があるのですが、

これは、吉右衛門さんについてのオマージュのように見えて、

胸が熱くなりました。

これは「歌舞伎なのか?」

「歌舞伎座でやる意味はあるのか?」という思いもしています。

私には大衆演劇のように見えたのですが、

歌舞伎役者が演じれば歌舞伎になるってことなのかなあ。

このお芝居は、

市川染五郎さんが演じる若い時の鐡三郎(後の鬼平)と、

彦十(市川青虎さん)、おまさ(市川ぼたんさん)との青春編と、

鬼平になってからの通常編(?)に大きく分かれています。

青春編では、有り余るエネルギーの出しどころに悩み、

幸せを求めた夜鷹のおもんを殺した元締め閻魔の伴五郎への

復讐を果たす鉄三郎たちの姿。

若き日のおまさとの温かくも不器用な心のやり取りなど、

若者が演じるからこその青臭い時代のエピソードに、

グッと引き込まれました。

そして、

鬼平と鬼平の父、長谷川宣雄(松本白鸚さん)と、鐡三郎が揃い、

高麗屋三代による共演が実現したのも嬉しいところです。

ここはね、劇場で楽しんでねって言いたい。

後半は、おまさが「イヌ」にしてほしい、と

鬼平のところに来るところから物語が動き出します。

悪党の一味に目をつけられ、誘拐されたおまさを助ける

鬼平の活躍が見どころですかね。

お芝居としては、芸達者も揃って楽しめるのですが、

だからこの作品で何を伝えたいのかなあが

迫ってこないのが残念だなと思ったところです。

冒頭の、市川團十郎さんとの立ち回りは

かっこよくってね、そこがもしかしたらこの作品一番の

見どころだったのかなって感じました。

あとは、95歳になる市川寿猿さんのご出演、

相変わらず大きな声で元気いっぱいのお姿に

感動してたくさん拍手しちゃいました。

このお芝居に関しては、

物語や演技よりも、

澤瀉屋の活躍の場も用意してくれたところが

私にとっていちばんの胸熱ポイントです。

そういう点、幸四郎さんはすごい方だなあと尊敬しています。

感想になってるかな?

蝶の道行は「国宝」コンビを思わせる美しさ

最後の舞踊、「蝶の道行」は、

染團こと市川染五郎さんと市川團子さんの

美しい姿に痺れた一幕でした。

大ヒット中の映画「国宝」の東半コンビに準える声もありますが、

あれが好きな方達には確かにハマる内容だと思います。

美しい二人の舞踊、近づいては離れ、

離れては、また近づき、

ずっとそばにいたい恋しい相手なのに

その思いが叶わない切なさ、

その心情がひしひしと伝わる2人の舞踊でした。

途中、引き抜きで

ぱあっと明るい衣装になる場面もあり、

ここも「国宝」ファンには応えられないだろうなあって思いました。

そんな七月歌舞伎公演の感想でした。

今月は、推し様が出演されていないので

割と平常心で観ていたなあと思います。

その中でも、若手役者の頑張りと

それを支える幹部役者の技量が

歌舞伎の行先を決めるのだろうなあとぼんやり考えていました。

ここまでお読みくださりありがとう存じまする。

.jpeg)

コメント