令和7年6月大歌舞伎も、5月に引き続き

八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助の

ダブル襲名披露公演です。

6月は、八代目尾上菊五郎さんの岳父である

故中村吉右衛門さん(播磨屋)由来の演目に目を引かれます。

音羽屋と播磨屋の血を受け継ぐ、六代目尾上菊之助さんの存在を

表に出していこうという意味もあるのかなあとおのったところです。

それでは、昼の部と夜の部を観劇したので、

それぞれの部の演目に沿って感想を書いていきます。

*6月歌舞伎座大歌舞伎公演の概要はこちらにまとめています

6月大歌舞伎2025昼の部の感想

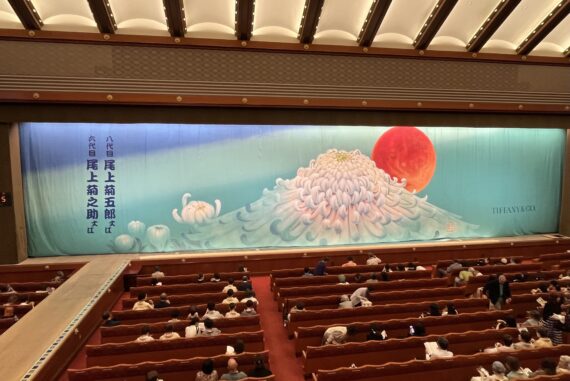

6月の歌舞伎座公演、昼の部は、

初日の6月2日に観劇しました。

私は、初日の歌舞伎座の雰囲気が大好きです。

ちょっと緊張しながらも、

素敵な体験を目の前にしたワクワク感、

これから始まるよという高揚感に浸ってきました。

元禄花見踊(げんろくはなみおどり)は華やかで古風

幕開きは「元禄花見踊(げんろくはなみおどり)」から。

歌舞伎の創始者と言われる出雲阿国と

そのパートナーとも噂のある名古屋山三。

見目麗しき二人には、尾上右近さんと中村隼人さん。

リアルでも美男美女(?)の組み合わせなので、

舞台にくっきりと映えます。

その二人を取り巻く、

元禄の男も女もまた若くて綺麗どころが集まっていて

目がウキウキしちゃう舞踊劇です。

私が特に印象強かったのが、二人の衣装や髪型です。

元禄小袖と言われる着物に薄衣の上着、

阿国は黒地に朱色と金が彩を添え、

山三は浅葱色と藤色の爽やかな組み合わせ。

阿国は髪も高々と結い上げつつもかんざしなどの飾り物はなし。

それが艶やかでこの時代の流行を感じさせてくれました。

ゆったりとした曲と踊りの所作、

動く錦絵を見ているような感じになりました。

みんな綺麗なので、一人一人を追っていくのも大変で、

目がたくさん欲しい〜って思いました。

歌舞伎の始まりを意識したこの演目でのオープニングとは、

全く粋な計らいとはこういうことを言うのでしょうか?

これからの歌舞伎を牽引していく若手花形スターの群舞に、

音羽屋だけでなく歌舞伎の明るい未来も感じました。

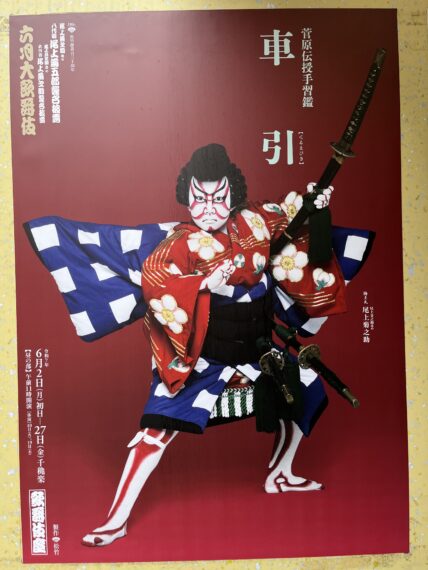

車引は斬新な配役がピッタリとはまる!菊之助すごいかも!

菅原伝授手習鑑から「車引」。

この演目は、短いながらも歌舞伎の面白さがぎゅぎゅっと詰まった

見どころある演目です。

登場人物それぞれの個性を、衣装や隈取り、

セリフや所作で演じ分けてくれるのですが、

それがバラバラに見えず、まとまりよく仕上がっているお芝居だと思いました。

必見は六代目尾上菊之助の梅王丸でしょう。

梅王丸は、荒事という様式で描かれているので、

一番荒々しい表情と台詞回しで、身体いっぱいに力強さを表します。

成田屋得意の芸ですね。

たっぷりと重量感ある衣装を身につけ、飛び六方などの振りもある、

難しいしどころを、若干11歳の尾上丑之助改め、尾上菊之助さんが

身体の小ささを感じさせない豪快な演技で見せてくれました。

正直、観る前はなんちゃってでもできたらすごいなって思ってた私も

そんなことを思ったことが恥ずかしくなるくらい、

今の等身大の菊之助さんが演じる立派な梅王丸に舌を巻いたほどの出来栄え。

客席からも、ほおーという称賛のこもったため息と拍手がいっぱい送られていました。

杉王丸にはこれまた9歳の中村種太郎くん。

パパの歌昇さんそっくりのお顔で、

力強く構え、セリフを言うことができました。

可愛いけどすげえーって感じです。

桜丸には、上方の和事、はんなりした風情が求められますが、

今回抜擢と言われる上村吉太郎さんがすごく優しく儚い桜丸を見せてくれました。

三好屋!の大向こうもたくさんかかっていて

吉太郎桜丸の好演を誰もが認めているように思えました。

そして、松王丸です。

「寺子屋」では主人公となる松王丸は、

この「車引」では二人の兄弟の敵として登場します。

使えている主人は悪者でも、松王丸は悪者ではないのです。

だから観ている方としては悪に染まらない本性の美しさも期待してしまうのですが、

中村鷹之資さんが演じる松王丸は、古典ぽさを残しつつも、

若さとエネルギーを感じさせる姿がとても好ましかったです。

圧倒的な悪のイメージ、藤原時平には中村又五郎さん。

これはベテランの妙味が出てましたね。

若くて勢いのある三つ子と杉王丸、

これも今後が楽しみな役者さんばかりで

歌舞伎の面白さを十分堪能した「車引」でした。

寺子屋は磐石の配役、何度見てもやっぱり泣ける舞台

菅原伝授手習鑑から「寺子屋」

八代目尾上菊五郎襲名披露の舞台として

この松王丸を選んだところに、

菊五郎さんの故中村吉右衛門さんへの想いと

芸を継承する覚悟のようなものを感じました。

ただし、衣装は銀鼠色だったので音羽屋系、

そこはちゃんと線引きするんだなあと

八代目菊五郎さんの頭の良さをつくづく感じました。

松王丸は黒地の成田屋系の衣装もあり、多くの役者がこちらを身につけます。

でも、両家の衣装に共通しているのが「雪持ち」という模様。

ここには、松がどっしりと積もった雪をかぶって

その重さに耐え忍ぶ様子が描かれています。

それこそが、この松王丸という役の心情なのですね。

衣装に役所を充てる、歌舞伎の面白さの1つでもあります。

6月の「寺子屋」、襲名披露に相応しい、豪華な配役です。

千代に中村時蔵さん、もう菊五郎さんのお相手はこの人で決まりかな?

源蔵に片岡愛之助さん、戸浪に中村雀右衛門さん、

春藤玄蕃に中村萬太郎さん、園生の前に中村魁春さんです。

お一人お一人が、自分の役どころをしっかりと捉え、

それを表現できる方達ばかり、

そこでこの松王丸をどれだけ深く演じられるかが尾上菊五郎さんの見せ所です。

このお芝居で印象に残ったのが、

千代が小太郎を連れてくる場面、

母を追う小太郎とそれを押し戻す千代を見てるだけで涙腺が崩壊しました。

何かを言ったとか、したわけじゃないのに、

今生の別を感じさせる雰囲気がありました。

菊五郎さんの松王丸は、少しわざとらしさも感じましたが、

菅丞相への恩を返すという場面はその想いがひしひしと伝わりました。

これは、菊五郎さんの持つイメージにも関係あるのかもしれません。

ただ、恩を返すために犠牲にしてしまった子への思い、

それができずに自害した桜丸への思いを吐露する場面は、

やはり切々と胸を打ってくるものがありました。

尾上菊五郎としての覚悟を感じた重厚な一幕でした。

お祭りはとにかくハッピー!

重い重い「寺子屋」の後に締めが「お祭り」。

しかも片岡仁左衛門さんの鳶頭、

気持ちはすっかりと晴れ、幸せ感この上ない時間を過ごしました。

ご祝儀演目だなって思える構成で、

鳶頭と芸者の絡みは少しだけ、

手古舞と獅子舞が華やかに盛り上げてくれました。

片岡仁左衛門さんのファンの私としては、

にざ様の粋でいなせな鳶頭を堪能したいところですが、

鳶との立ち回りと

皆が踊っているのを後ろでニコニコしている姿を拝見しただけで

十分幸せな気持ちになれました。

世界一尊い笑顔だわと内心ニマニマ。

獅子舞は、扮装を解いたら

鳶役の彦三郎さん、亀蔵さん、隼人さん、歌之助さんと

素敵な面々で、こちらも眼福。

この時だけのお楽しみ、みたいな演目も

襲名披露ならではなのでとても楽しむことができました。

6月大歌舞伎2025夜の部の感想

夜の部の見どころは、

八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助親子の「連獅子」と

幹部の皆様の「口上」、

成田屋の「暫」に、

尾上松緑さんの「芝浜革財布」って全部じゃん!

さて、こちらも9日に観劇してきました。

座席は一階二等席でした。

後方だけど、舞台と花道を全部見られるのでよく使う席です。

では、演目ごとに感想を書いていきます。

一 歌舞伎十八番の内 暫(しばらく)は團十郎のお家芸にスカッとする!

幕開けは、成田屋の十八番「暫」から。

このお芝居は、ストーリーよりも動く錦絵を目で楽しみ、

特徴あるセリフを耳で楽しむものと私は思っている。

イヤフォンガイドを使うと、ストーリーや背景も説明してくれるので

そんな意味もあったのか、、と新発見もありより楽しめた。

まず、居並ぶ役者の面々が魅力的。

加茂次郎に中村梅玉さん、桂の前に中村魁春さん、

なまず入道の中村鴈治郎さん、照葉の中村雀右衛門さん

というベテラン勢から、

中堅どころの中村芝翫さん、市川右團次さん、

次代のスター中村歌昇さん、尾上右近さんなどなど

名前と顔を見るだけで

この人もあの人も、、、と嬉しくなっちゃう顔揃え。

茶後見が市川中車さん、後見に市川歳入さんというのも

贅沢が滲み出ています。

顔見世という、年に一度、芝居小屋が出演役者を紹介するイベントに

演じられていた作品というだけあり、

豪華キャストがとても嬉しい作品でもありました。

このお芝居で私が好きな場面は2つありました。

1つは、鎌倉源五郎を追い払おうと、

なまず入道や照葉らがそばに行き働きかける時の

セリフのやりとり。

成田屋のお兄さん、京屋のお姉さん、と役者名を呼んだり、

襲名披露に触れたりといったおおらかなやりとりが楽しいのです。

照葉は実は間者で、最初は悪者席に座っているけど

途中から私はこっちとさっさと席を変えちゃうし、で可愛かった。

もう1つは、團十郎さんの大きさを感じられたことです。

この演目は成田屋のお家芸ですが

他にできる人がいるか?と考えると

いないんですよ。

舞台を圧倒する存在感や

人を食ったような(設定子どもだから)物言い、

にらみも見栄もこの方ならではの持ち味だなあと感心してしまいました。

この芸ができる唯一の存在として

市川團十郎は無二の役者だと実感したお芝居でした。

二 口上はお祝いの挨拶が楽しい!菊之助はやっぱりただものじゃない?

口上は、襲名披露のご挨拶やお祝いのお言葉。

ほろりとくるものや、ニヤッとしちゃうもの

役者さんそれぞれのお言葉を聞きました。

以下、要約です。

七代目 尾上菊五郎さんより

この度襲名することになった八代目尾上菊五郎さんと六代目尾上菊之助さんの紹介と後見人としてのご挨拶

尾上松緑さんからは

七代目尾上菊五郎の下で修行してきた感謝の言葉と

共に舞台を歩んできた菊五郎さんへのお祝いの言葉

片岡仁左衛門さんからは

七代目菊五郎さんの活躍に賛辞を送りつつ

八代目菊五郎さんも同じように芸の幅を広く

加えて古典も新しいものへの挑戦も意欲的と。

菊之助さんには、行儀が良いと、

特に先月、今月の踊りを褒め今後に期待とのお言葉

中村梅玉さんからは

先月に続いて襲名披露の舞台に立つこと

先月の勧進帳では八代目菊五郎さんの冨樫から

学ぶことがあったとのこと

役の幅も広く新しい歌舞伎にも意欲的とべた褒め

菊之助さんには、父方母方の祖父が共に名優の

名実共に御曹司と、未来に期待しているとのお言葉

市川團十郎さんからは

八代目菊五郎さんとは同い年で学校も一緒

稽古も舞台も学校帰りの遊びも一緒と

楽しい青春時代のお話や

菊之助さんは見た目は子供だけど中身は大人が入ってるのでは?と

昼の部もぜひ見てほしいと盛大にアピールされてました。

八代目尾上菊五郎さんからは

温かいお言葉へのお礼と

歴代の菊五郎が大切にしてきたものを守りつつ

伝統と革新の精神で精進したいとのこと

六代目尾上菊之助さんからは

立派な歌舞伎役者になれるよう精進するとの決意

最後の締めは七代目菊五郎さんから

親子3代で舞台に立てることをこの上ない喜びと

八代目、六代目、音羽屋、歌舞伎を今後もよろしくとご挨拶

口上は短い間に役者さんが何をお話しするのか

興味津々です。

襲名披露でなくては見られないものなので

これを生で見られたことはとても感激でした。

三 連獅子(れんじし)は端正で力強く、親子の息もぴったり!

2回目の尾上菊五郎さん、尾上菊之助さん親子共演の連獅子が、

襲名披露舞台でした。

一昨年拝見した時も、ほぼ完璧に近い当時丑之助さんの子獅子に度肝を抜かれたことを覚えています。

今回の連獅子も何の不安もなく

更なる進化を期待して拝見しました。

お二人の狂言師は、姿がとても良い。

美しく、姿勢や所作も丁寧で

乱れるところが全くない。

特に、子を谷底に落とした後、

心配しながらそっと覗き込む親獅子の情愛と

水に移った親を見て勇ましく崖を登っていく愛らしい子獅子の姿に

胸を打たれる思いでした。

間狂言は、なんと中村獅童さんと片岡愛之助さんという

通常ではあり得ない配役。

そして行儀よく笑わすというお二人でした。

後半は獅子の姿になっての登場。

堂々たる、、という言葉しか浮かばない

12歳の子獅子と

それを見守る親獅子の慈愛の笑みに

胸が熱くなりました。

勇壮さを舞で表現しつつも

緻密な構成も感じられ

そこは菊五郎さんの強みなんだなあとも思いました。

この親子の連獅子はまだまだ進化の途中とも思われ、

今月の見るべき舞台の1つだなとも思いました。

四 芝浜革財布(しばはまのかわざいふ)は心温まる滋味深さ

芝浜革財布は、七代目尾上菊五郎さんと

時蔵時代の中村萬壽さんのコンビのお芝居が好きでした。

今回は、この世話物を尾上松緑さんが初役で務めていらっしゃいました。

よくよく考えると

荒事「暫」で團十郎さん、

親子の「連獅子」で菊五郎さん、と

それぞれ1つずつ演目を担当しているみたい!

平成の三之助がこういう形で揃ったかあと

芝居以外のところで感激してしまいました。

さて肝心のお芝居ですが、

これがすご〜くよかったんですよ。

主人公の政五郎は人も魚屋としての腕もいいけど

大酒飲みで仕事が滞りがちになってしまってて

そんな時に大金を拾ったもんだから大喜び!

だけど、人様のものを懐に入れたらどんな罰を受けるかわかりません。

そこで愛情深い妻のおたつが一芝居を打つのだけれど

これが心に訴えてくる名芝居!

そしてそれにころっと乗せられる政五郎、

夫婦愛も存分に感じられる二人のやりとりでした。

お芝居には、音羽屋の常連の役者さんたちも登場して

とても賑やかに息のあったやりとりを見せてくれて

それはそれで楽しかったです。

でもやはり、松緑さんと萬壽さんの心温まる夫婦の姿が

一番の感動ポイントでした。

私的には、松緑さんの人物描写の見事さに脱帽です。

盛りだくさんの夜の部を

温かな気持ちで締めてくれた素敵なお芝居でした。

お読みくださりありがとう存じまする。

コメント