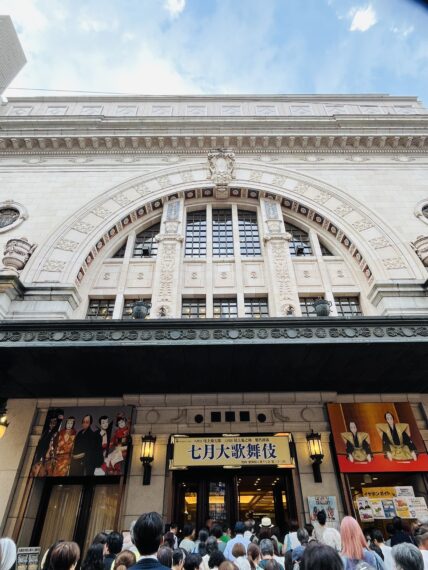

7月の大阪松竹座歌舞伎公演は、

8代目尾上菊五郎さん、6代目尾上菊之助さんの

襲名披露公演でもあります。

関西歌舞伎を愛する会が主催で始まった、7月大歌舞伎。

もちろん、上方歌舞伎の重鎮、

リアル人間国宝の片岡仁左衛門さんの松嶋屋、

上方の名門中村鴈治郎さんの成駒屋なども活躍の舞台です。

この記事では、大阪松竹座の7月大歌舞伎の概要と、夜の部の感想をお伝えします。

大阪松竹座7月大歌舞伎の演目、配役は?

大阪松竹座で上演される7月歌舞伎公演の

演目と主な配役をお伝えします。

夜の部の注目「熊谷陣屋」は、

片岡仁左衛門さんが熊谷次郎直実を演じるAプロと、

中村錦之助さんが演じるBプロのダブルキャストです。

大阪在住なら、どちらも見たいところです。

昼の部の演目と配役

昼の部は演目が3つです。

世話物が2つ、舞踊劇が1つです。

一、新版歌祭文野崎村(しんぱんうたざいもんのざきむら)

久作娘お光 中村 壱太郎

丁稚久松 中村 隼人

後家お常 中村 雁之助

油屋娘お染 中村 扇雀

百姓久作 中村 鴈治郎

中村壱太郎さんは、お光初役だそうです。

イケメン中村隼人さんとの組み合わせもいいわあ。

二、羽根の禿(はねのかむろ)うかれ坊主(うかれぼうず)

〈羽根の禿〉

禿 丑之助改め6代目尾上菊之助

〈うかれ坊主〉

願人坊主 菊之助改め8代目尾上菊五郎

親子で舞踊2種、

菊之助さんは年齢の割にとても踊り上手です。

三、梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう)髪結新三

河竹黙阿弥 作

髪結新三 菊之助改め8代目尾上菊五郎

弥太五郎源七 中村 錦之助

白子屋後家お常 片岡 孝太郎

手代忠七 中村 萬太郎

お熊 中村 米吉

下剃勝奴 尾上 菊次

車力善八 片岡 亀蔵

加賀屋藤兵衛 河原崎 権十郎

家主女房おかく 市村 萬次郎

家主長兵衛 坂東 彌十郎

音羽屋とくいの世話物です。

昨年、菊之助の名で演じた時から、

どんな進化が見られるのか楽しみな8菊五郎の新左です。

勝奴に抜擢されたのは一門の役者さん。

ぜひこの応援に応える演技を期待しています。

そして、大家に坂東彌十郎さん。

この大家が意外に難しいお役なんです。

腹に一癖も二癖も溜めて演じられるといいなあ。

私のイチオシ大家は、故市川左團次さんです!

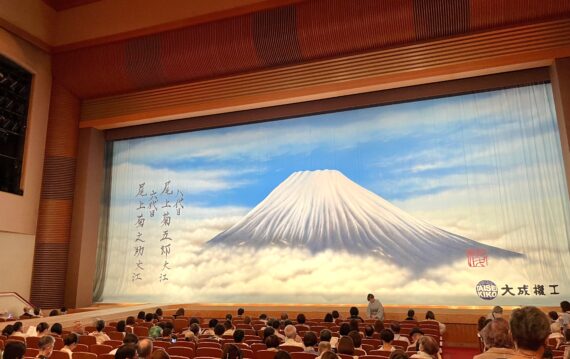

夜の部の演目と配役

夜の部は、時代物、口上、松羽目ものとなります。

どれも見応えのある内容なので楽しみです。

一、一谷嫩軍記熊谷陣屋(いちのたにふたばぐんきくまがいじんや)

熊谷次郎直実 片岡 仁左衛門(Aプロ)

中村 錦之助(Bプロ)

熊谷妻相模 片岡 孝太郎

藤の方 中村 壱太郎

堤軍次 中村 隼人(Aプロ)

尾上 菊市郎(Bプロ)

梶原平次景高 片岡 松之助

源義経 中村 錦之助(Aプロ)

中村 隼人(Bプロ)

白毫弥陀六実は弥平兵衛宗清 中村 歌六

熊谷陣屋、やっぱりAプロを観たい!

でも金之助さんのチャレンジも観たい!

2019年かな、仁左衛門さんが急病の際に、

錦之助さんが代理公演をされたんですよね。

その取り組みを評価されての抜擢だと思います。

相模と弥陀六は安定・安心!

熊谷陣屋のあらすじはこちらから↓

二、 八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助 襲名披露 口上(こうじょう)

菊之助改め八代目菊五郎

丑之助改め菊之助

幹部俳優出演

どんなお話がされるのかが楽しみです。

三、新古演劇十種の内 土蜘(つちぐも)

河竹黙阿弥 作

叡山の僧智籌実は土蜘の精

菊之助改め8代目尾上菊五郎

侍女胡蝶 丑之助改め6代目尾上菊之助

平井保昌 坂東 彌十郎

源頼光 中村 時蔵

渡辺綱 片岡 亀蔵

坂田公時 中村 萬太郎

碓井貞光 中村 隼人

卜部季武 尾上 菊市郎

巫子榊 中村 壱太郎

番卒藤内 坂東 彦三郎

番卒次郎 中村 扇雀

番卒太郎 中村 鴈治郎

土蜘蛛も音羽屋ゆかりの演目です。

8菊五郎さんは、智籌は何回か演じられているので

あまり新鮮味はないんだけど、

菊之助さんが侍女胡蝶を演じるということで

ここでお家の芸を体験させたいのかなって思いました。

それにしても、坂東彦三郎さんの使い方がここだけとはもったいない

髪結新三、勝奴は彦三郎さんでもいいのになあと

ここにきて思っちゃいました。

*土蜘蛛のあらすじはこちらからお読みください↓

大阪松竹座7月歌舞伎公演のスケジュール

大阪松竹座七月大歌舞伎は、

7月5日(土)が初日で24日(木)が千穐楽です。

休演日は、

熊谷陣屋のダブルキャスト日程は、

※Aプロ(7月5・6・8・9・11~13・15・16・19~21・23・24日)

※Bプロ(7月7・14・18・22日) です。

上演時間は、下の表の通りです

| 昼の部 | 11時開演 |

| 一.新版歌祭文野崎村 | 11:00-12:10 幕間 20分 |

| 二.羽根の禿・うかれ坊主 | 12:30-1:00

幕間 30分 |

| 三。梅雨小袖昔八丈髪結新三 | 1:30-3:40 |

| 夜の部 | 16時30分開演 |

| 四.一谷嫩軍記 熊谷陣屋 | 4:30-5:55

幕間 20分 |

| 五.襲名披露 口上 | 6:15-6:30

幕間 30分 |

| 六.新古演劇十種の内 土蜘 | 7:00-8:20 |

大阪松竹座七月大歌舞伎の感想

7月8日(火)の夜の部を観劇しました。

この日は、「熊谷陣屋」Aプロの日でした。

劇場前には満席御礼の看板が出ており、

中に入るのにもかなり並びました。

訪れる人の期待が感じられて私もワクワクしました。

私のお目当てはもちろん、

片岡仁左衛門さんの「熊谷陣屋」です。

これで演じ納めかも、、って記事を読んだので

絶対観るべしと思って大阪遠征をしました。

夜の部の演目は3つだったので、それに沿って感想を書いていきます。

仁左衛門の熊谷は大義と親の情の葛藤が迫ってくる

「熊谷陣屋」は時代物の名作であり

いつ見ても最後は泣くのだが、

そこに至る隅々まで細かく計算された芝居でもあると思う。

片岡仁左衛門さんの熊谷は、以前も拝見している。

仁左衛門さんは、とても丁寧なお芝居をする方で、

熊谷陣屋においても、熊谷の複雑な心情をリアルに情感豊かに描くので、

物語の世界へ持っていかれる感じがする。

妻の相模を演じるのは、片岡孝太郎さんで、

この組み合わせも盤石。

攻めと受けのバランスが絶妙で、

武士とその妻ながら、子への愛情深さがよく現れている。

藤の方には、初役で中村壱太郎さん。

ちょっと心配していたが、

あの若さで落ち着きと品格を示していたと思う。

ベテランの女方さんが演じることが多いお役だが、

新鮮な存在感があった。

義経には中村錦之助さん、この義経の存在は、熊谷陣屋の肝とも言えると思っている。

なぜなら、熊谷が我が子を身代わりにしてまで

相手の大将を助けるのは、この義経の強い思いがあってのことだからだ。

だから、大将として、周りがひれ伏したくなる風格と、

無慈悲であっても従わざるを得ない志の高さも必要だ。

仁左衛門さんの圧巻の熊谷を平伏させるだけの人物像でないと、

この話は成り立たなくなってしまう。

錦之助さんの義経は、そこまでの存在感には欠けるけど、

品の良さと見た目の端正さで、

そこはカバーできてしまう人だなって思った。

さらに、白毫の弥陀六、実は平宗清に中村歌六さん。

この方もこのお役は何度も演じていらして役の心を

しっかりと表現できる頼もしいお方。

これだけの布陣で見せる芝居、面白くないわけがない。

最初っからどっぷりと登場人物たちの心の葛藤を見せ、

どんでん返し(すでに知ってるけど)の結末へと一気に導いてくれた。

全てが自然で、そうなってしまったのだ、、という流れに乗っかり、

熊谷の慟哭と絶望に心を揺り動かされ、

そうなってしまった運命のもつれを共に嘆き、

心ゆくまで芝居を味わうことができた贅沢な時間でした。

にざ様の熊谷は、本当に感情のひだが豊かで、

武将としての勇猛な顔と、

家臣としての忠義を果たす覚悟、

そして親として我が子を犠牲にすることへの葛藤、妻への想いなど、

表情も言葉の使い方も声音も

その時々の熊谷を映し出していて本当に見応えがありました。

遠目にも涙でお顔が濡れているのがわかりました。

演じ納めなどと言わずに、また観たいと思いましたが、

納めだとしても満足できる舞台でした。

大阪の口上はオチが肝心?

8代目尾上菊五郎・6代目尾上菊之助襲名口上、

5月6月と歌舞伎座でも観てきましたが、

大阪の口上は一人一人の言葉が長く、

そして最後にオチがあるところが特徴的でした。

人情を感じさせる言葉のお祝いだったなと思います。

以下、簡単に紹介します。

進行薬は片岡仁左衛門さん、途中、あーうーは出ましたが、朗々とお二人の門出を祝すお言葉に拍手喝采でした。

片岡仁左衛門:

賑々しくお集まりいただきありがたく、暑く御礼申し上げます。

歌舞伎界にとっても大きな名跡を8代目として襲名した尾上菊五郎さん

真女方、立役、音羽屋の芸に加え岳父播磨屋のお役、

新しいものと芸域が広く、歌舞伎界を背負って立つ存在。

6代目尾上菊之助さんは、しっかりしていて大人顔負けの演技。

だけど、小さい頃は「この坊や大丈夫?」と思ったことも、、、

踊りの筋がよろしく、東京では、道成寺、連獅子、

当月は羽根の禿と浮かれ坊主(菊五郎さんに確認笑)、

これからも大きな壁にぶつかるかもしれないが、

父・祖父のような素敵な役者になってほしい。

中村扇雀:

上方歌舞伎の一員としての口上が嬉しい

8代目菊五郎さんは芸域の広い役者で、成果を上げる努力の人。

こんなのが歌舞伎になるの?というものも実現、確信の心を持ち、これからは中心となって牽引してほしい。

6代目菊之助さんは、稽古に真面目に取り組み成果を上げている。

期待しているというとプレッシャーになりそうだが期待せざるを得ない存在。

名門の両家の血を引く人でやっぱり期待している。

(期待してるを3回連呼!笑)

片岡孝太郎:

父が大病のおり、7代目の菊五郎にいろいろ教えてもらった恩あり。

これから舞台でご一緒する機会をよろしくと。

また、菊之助さんが通っていた幼稚園に、次男も今年から入園し、制服を譲ってもらったとも。

中村歌六:

昨年に続いて、大阪に出演できることに厚く御礼

8代目は、昨今は同じ舞台で共演、新しい舞台にも出演させてもらった

6代目菊之助は、祖父が播磨屋の長、故中村吉右衛門で身内も同然。

イタズラ坊主が成長したなあ。

吉右衛門のお爺さんが、空からニコニコ、ハラハラしながら見守っていることでしょう(ホロリ)

中村鴈治郎:

7代目菊五郎さんには可愛がっていただき同じ舞台に出させてもらった

色々な舞台でこれからもよろしくお願いする。

菊之助さんは、すごいとみんなが言っているが、本当に末恐ろしい。

立派な役者になっていくよう末長く御贔屓賜ります。

坂東彌十郎:

襲名披露の口上に列座できて嬉しい

8代目菊五郎さんとは、何回か親子を演じさせてもらった。

12年前の巡業も親子役、東京に帰って生まれた男子が菊之助さん。

菊之助さんとも新作歌舞伎で親子役を務め、カーテンコールは抱っこして出た。

でもこれからは無理だから、おんぶしてもらいたい。

中村錦之助:

8代目菊五郎さんとは数々の舞台でご一緒し、

新作歌舞伎は全て出演させてもらった

菊之助さんとは、名前が一字違い(確かに笑)

今後も末永くご後援のほどお願いしたい。

音羽屋の繁栄をお祈りしている。

八代目尾上菊五郎:

初代、2代目は上方で活躍した役者。

祖先ゆかりの地で親子襲名披露ができることに厚く御礼申し上げる

伝統と革新の精神で努力してまいりたい

6代目尾上菊之助:

ご当地初のお目見え

父も名乗った大切な名跡を6代目として襲名させていただく

感謝と共に立派な歌舞伎俳優となりますよう精進してまいります

ご指導ご鞭撻のほど御願い奉ります。

そして締めは片岡仁左衛門さん、

この後の舞台「土蜘蛛」も大様のご見物を。

8代目尾上菊之助さん、6代目尾上、え〜〜モニョモニョと

なんか可愛い終わり方でした。

大阪の口上はこんなにバラエティに富んで暖かくも愉快なものなのだなあと

とても豊かな気持ちになりました。

土蜘蛛は、新菊五郎ならではの世界観だ

「土蜘蛛」は5代目尾上菊五郎が音羽屋の家の芸として定めた

10種のうちの最初の1つということ。

これは、5代目が能の「土蜘蛛」をヒントに作り上げた演目で、

当時、歌舞伎と能には身分の差があったところ、

頼み込んでその技を盗ませてもらったのだそうだ。

松羽目ものとして、能の独特な動きや台詞回しで展開されるが、

その中に舞踊と歌舞伎の様式も取り入れたことで、

独特な気風のある見応えのあるお芝居だと思っている。

この「土蜘蛛」で印象に残ったことが4つある。

1つは、菊五郎さんの智籌が怪しすぎて、

それでも品も美しさもあって、

隅々まで計算された完璧な人物(じゃないけど)像が描かれていたということ。

以前、菊之助時代にも観たことはあるけど、

それよりも凄みと怪しさが増し、

怨念を漂わせた存在が圧巻だったなと思った。

2つ目は、菊之助さんの侍女胡蝶が完璧に上手いということ。

ただでさえ難しいはずの足運び、表情や、手の振りなど、

模範を完コピしたと思えるくらいだった。

小さい身体からオーラが溢れ、大きな姿として見せてくれたと思う。

口上でも、姿は子供だけど中に大人が入ってる、という言葉があったが、

まさにその通りだなあと頷くしかないくらい感動的な誇張だった。

3つ目は、中村時蔵さんの頼光の気高さ、美しさだ。

女方としても絶品だけど、頼光もすごく似合う。

智籌との立ち回りも、

滑らかで絵を見ているかの如く、

美しい身のこなしにうっとりしてしまったのです。

4つ目は、芸術的な美しさ。

シンプルな舞台、それを彩るのが、

登場人物の動き、そして蜘蛛の糸だ。

この蜘蛛の糸を繰り出すタイミングといい、方向といい、開き具合といい、

とてもインパクトのある画面を見ているかのようだった。

これは、もちろん菊五郎さんの鍛錬された技だと思うけど、

それを瞬時に巻き取る(しかも美しく、テンポよく)後見たちの技でもあると思う。

つまりは、この舞台そのものが音羽屋の美意識を蹴集させたものではないか、

そう思えるものだったのだ。

襲名披露演目の中で、最も今の菊五郎・菊之助を暗示させているとも思った。

連獅子も好きだけど。

以上、夜の部の感想でした。

本当に充実した満足度高い舞台でした。

私が大阪に住んでいたら

昼の部も、夜の部Bプロも見たいところです。

お読みくださり、ありがとう存じまする。

-120x68.jpeg)

コメント