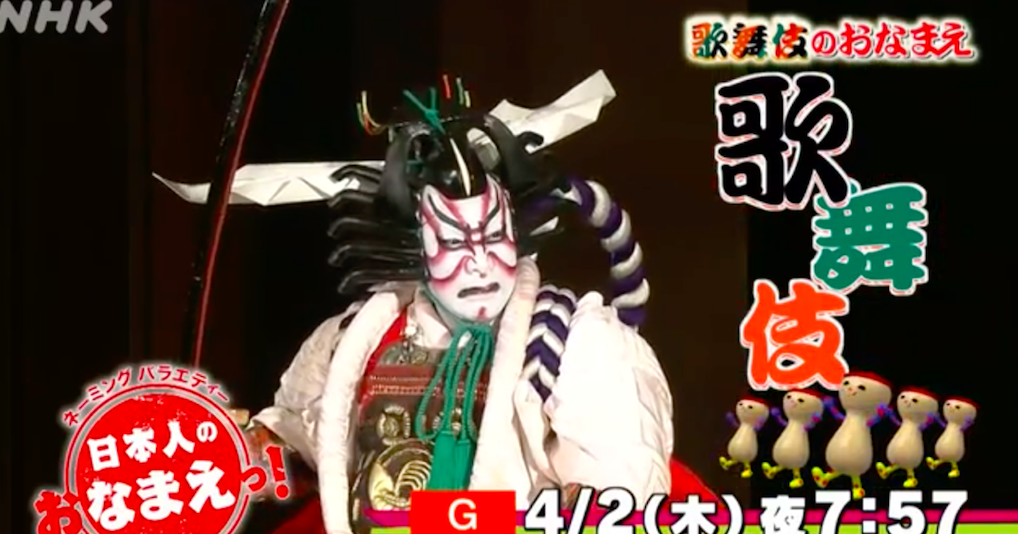

日本人のおなまえっ!で歌舞伎に関するおなまえの秘密が

明かされるそうです。

なかなか歌舞伎舞台が見られない中、

テレビで歌舞伎は貴重です!!

日本人のおなまえっ!に歌舞伎登場!

NHKで放映されているバラエティ番組、

「日本人のおなまえっ」に、

歌舞伎が登場します。

誰かがくるわけではなさそうです。

歌舞伎にまつわるあれやこれやについて、

探っていくそうです。

番組サイトでは、

日本が世界に誇る伝統芸能「歌舞伎」。調べてみると、「名前の力」も活用しながらその地位を築いてきたことが明らかに。歌舞伎をおなまえ目線でみるともっと面白くなる!

「戦士からサラリーマン」への大転換!?「かぶき」というおなまえ誕生の裏にあった、江戸時代の「働き方改革」とは?市川團十郎、尾上菊之助など、「名跡」を受け継ぐ行為「襲名」。歌舞伎界を象徴する伝統が生まれる原因となった一大事件とは?「成田屋」「音羽屋」など屋号で声をかける理由や、「歌舞伎十八番」というネーミングに隠された巧みな戦略、「歌舞伎座」命名物語など、歌舞伎尽くしの45分。

とあります。

司会は<古舘伊知郎さん,赤木野々花,さん。

出演は、澤部佑さん,宮崎美子さん、ゲストは、加賀まりこさん,ラサール石井さん。

,語りは里村奈美さんだそうです。

4月2日(木)NHK 19時57分放映 です。

歌舞伎のお名前とは?

番組で取り上げられられそうなのは、

「襲名(しゅうめい)」「屋号(やごう)」から、

「歌舞伎十八番(かぶきじゅうはちばん)、「歌舞伎座」まで、

その命名秘話が知れそうです。

襲名や屋号については、私も調べたのでよかったら見てみてください。

歌舞伎の伝統芸を受け継ぎ、それを発展させていくための

歌舞伎の生き残り術なんじゃないかなって思います。

また、「歌舞伎十八番」は、市川海老蔵で知られる

成田屋のお家の芸の総称です。

他の役者が演じることもありますが、

海老蔵が演じる時は、

特別幕も出ますから、本家って感じがします。

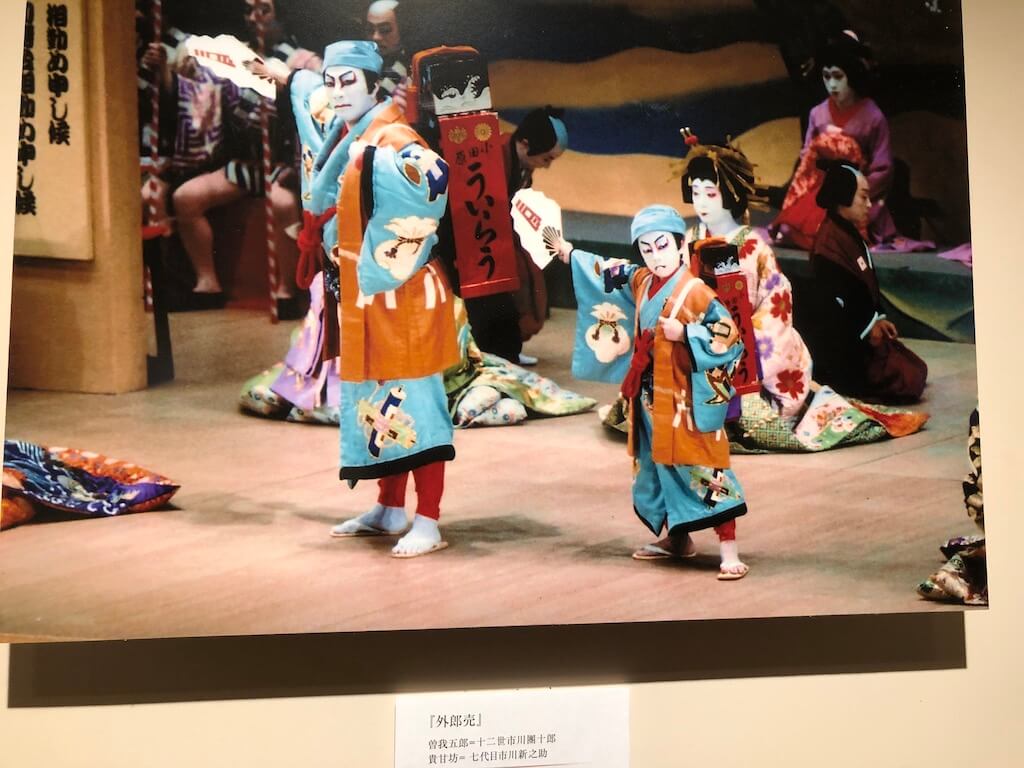

その海老蔵、5月には團十郎という大きな名跡を

襲名することになっています。

その重さたるや、相当なものでしょうね。

だって、5、6、7月の3ヶ月間は、

歌舞伎座で上演されるのは、

市川團十郎と息子の市川新之助襲名披露公演ですから。

どんだけ、成田屋でかいの!?

ってのもこの番組で取り上げられるんじゃないかなって思います。

日本人のおなまえっ!の歌舞伎編、お楽しみに!

冒頭に出てきたのが「白猿」の謎

まだまだ、先代には程遠い、

何か足りないということでつけた名前なんですよね。

その1:かぶき

今のイメージは、格式が高い伝統芸能

昔は、アウトローの憧れ

歌舞伎が生まれた時代は、戦国時代から平和な時代へと移り変わる、

武士にとってのターニングポイント!

〈武士からサラリーマンへ〉

戦う人から、事務職へ。

そこになれることができない武士達は、

権力に反抗し、好き勝手な生き方をし、

かぶきものと言われるようになる。

かぶく=ねじ曲がってしまった生き方

そんな時代に現れたのが、出雲の阿国。

それを見た人は

「かぶきおどり ここにあり」。

体制に馴染むことができなかったアウトローな若者、

それらを取り込んだ芸能。

ラ・サール石井さんは、

故勘三郎さんの思い出を語ります。

「オツに済ましてなんだよ」

といって、あの前衛的なコクーン歌舞伎が生まれたそうです。

「あのプールは、鴨川シーワールドから・・・」

ええ〜?って発想、すごいです。

歌舞伎←歌舞姫・歌舞妓

体制から、ふしだらなイメージを禁止され、

生き残るために、

歌い、舞う、技 と名を改め、

「歌舞伎」と言われるようになったそうです。

その2:名跡

伝統を受け継ぐ仕組み・・と思っていたら、

大きな事件がきっかけとか。

初代市川團十郎は、荒事、隈取を考案し、

江戸でも大人気、当時の大ヒーローでした。

しかし、役者仲間に刺殺されてしまい、

大衆は悲しみにくれます。

それに加えて、興行主も大ピンチ。

それを救ったのが、息子にお名前を譲ること。

当時の團十郎には九蔵という長男がいました。

この九蔵に、團十郎の名前を継がせることにしたのだそうです。

戦略的に、これはありだったんですね〜。

無名役者として出すのではなく、

あの「團十郎」の後継として売り出すことで、

興行主は芝居のヒットを狙ったんですね。

それに加え、

役者にとっては、初めから名を売ることができ、

お客さんにとっては、父との違いを楽しむことができることから、

全てウィンウィンに治るってことなんですね。

無念の死を遂げた魂を鎮め、救う意味も

あったということでした。

お名前を受け継ぐことで、先代を超え、

芸に精進することにもなるのでしょうね。

*市川家の歴史についてはこちらの本に詳しいですよ。

その3:屋号

歌舞伎役者には、名前の他に屋号があります。

これにもそれぞれ由来があるんです。

成田屋:市川海老蔵

*初代市川團十郎が成田山子宝祈願して、子どもを授かったことから

音羽屋:尾上菊五郎・尾上菊之助

*初代尾上菊五郎の父親が生まれた場所の近くにあった音羽の滝にちなんで

高麗屋:松本白鸚・松本幸四郎・市川染五郎など

*初代松本幸四郎が奉公したお店「高麗屋」にちなんで

澤瀉屋:市川猿翁・市川猿之助・市川中車・市川團子など

*初代市川猿之助の実家が薬屋。薬草の「澤瀉」を扱ったから

その4:十八番(じゅうはちばん・おはこ)

通がよく知っている18の演目がなぜ生まれたのか?

それはエンタメ戦略によるものだったんです。

7代目市川團十郎が、制定したと言われていますが、

それは、芝居の観客を呼び込むために、

得意な演目をリストアップしたチラシ(配り物)を

したことが由来となっています。

現在では、演じられていない演目も実際にあるんです。

なぜ18かというと、

18の意味=仏教に縁がある数字

という理由もあったのではないかということです。

ある意味、これは成田屋ブランドをアピールした、

と言えますね。

私は、十八番の中では、「勧進帳」が好きです!

なぜ「おはこ」かというと、

18の演目を書いた巻物が、

箱に入っていたからだそうです。

その5:歌舞伎座

これは、日本を代表するエンタメにしたお名前だそうです。

明治時代、西洋化が進められる中、政府は、

演劇を通じて日本文化をアピールしたいと考えたそう。

しかし、そのままだとちょっと〜〜という懸念もあったとか。

外国から野蛮と思われないように改革しようという

計画だったとか・・・。

それは、歌舞伎本来の魅力を根こそぎ否定する案で、

計画は頓挫したそうです。

そこに現れた

芝居とオペラの融合を目指したんだそうです。

歌舞伎の台本を研究し、役者たちとも交流し、

近代的な劇場を設立もしたのです。

その劇場の名前が「歌舞伎座」。

海外の人にも見て喜んでもらい、

元々の日本人にとっても親しんでもらうことを意図し、

名付けられたそうです。

庶民は、歌舞伎ではなく芝居と呼ばれていたんですって。

歌舞伎座ができたことで、

新しい劇場で歌舞伎を見ようという人が

続々と押しかけたのだそうですよ。

歌舞伎をエンタメとして売り出そうとする

興行主の戦略もありますが、

歌舞伎を、芝居を愛する大衆の思いも

それを後押ししていたんじゃないかな〜〜〜。

冒頭にも書きましたが、舞台がないので、

歌舞伎に飢えているんです。

歌舞伎プリーズ!!!

無事に再開する日を、心より待ち望んでおりまする。

読んでくださり、ありがとう存じまする。

コメント