歌舞伎座の8月公演は、毎年納涼歌舞伎といって、

若手役者中心に、軽いタッチのお芝居や新作を、

三部制で見せてくれます。

時間も通常よりは短めで、

気軽に歌舞伎を楽しむことができますよ。

私の今年のイチオシは、第二部ですが、

チケットは完売だそうです。

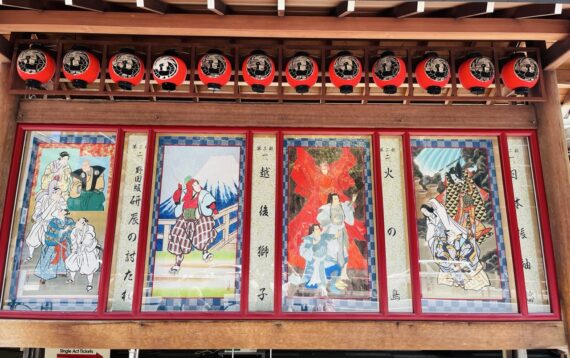

2025年8月の歌舞伎座納涼歌舞伎について、

演目、あらすじ、配役、上演時間、感想もまるとお伝えしていきます。

歌舞伎座8月納涼歌舞伎2025の演目、あらすじ、配役は?

それでは、ここでは、

8月の納涼歌舞伎の概要(演目、あらすじ、配役)

について書いていきます。

納涼歌舞伎第一部の演目・配役・あらすじ

一、男達ばやり(おとこだてばやり)

池田大伍 作・織田紘二 演出

〈配役〉

朝日奈三郎兵衛 坂東 巳之助

三浦小次郎 中村 隼人

唐犬権兵衛 市川 猿弥

奴権平 市川 青虎

老人六兵衛 市村 橘三郎

放駒四郎兵衛 中村 福之助

茶屋亭主又兵衛 中村 橋之助

又兵衛女房とま 中村 米吉

〈あらすじ〉

江戸の町では、旗本奴と町奴が対立しており

顔を合わせると一触即発!

ある日、旗本奴の三浦小次郎が上野不忍池の辺りを歩いていると、

老人が池に飛び込むのを目撃します。

助けようと近寄るのですが、三浦は泳ぐことができず、

そこに舟を操る船頭が現れ、老人を救い出します。

老人は婿とその後妻に疎まれ、家にいることができず

身投げを図ったと言います。

それを聞いた、船頭は明日までに30両用意するから、

婿と張り合う茶店を出せと勧めるので、

そばで見ていた三浦も証人になると請け負います。

翌朝、老人の茶店にやってきた船頭は、

実は幡随院長兵衛の町奴朝比奈三郎兵衛と名乗ります。

旗本奴の三浦も我が名を名乗り、それから二人がしたことは・・・

対立し合う身分の二人、同じ目的で出会ったらどうなるのか?

二人の結末が楽しみですね。

二、猩々(しょうじょう)・団子売(だんごうり)

〈猩々配役〉

猩々 松本 幸四郎

猩々 中村 勘九郎

酒売り 市川 高麗蔵

〈団子売配役〉

杵造 松本 幸四郎

お福 中村 勘九郎

〈あらすじ〉

2種の舞踊劇を連続で見せてくれます。

猩々とは中国の伝説の生き物、

お酒が大好きで、酒売りに勧められるままに

お酒を飲んで踊り出します。

団子売りでは、

杵造とお福の夫婦が、

祭りで賑わう天神橋で息を合わせて餅をつく様子を

楽しい踊りで見せてくれます。

どちらも、気分が上がる陽気な踊りです。

夏の暑さを吹き飛ばし、軽やかな気持ちになれそうですね。

納涼歌舞伎第二部の演目・配役・あらすじ

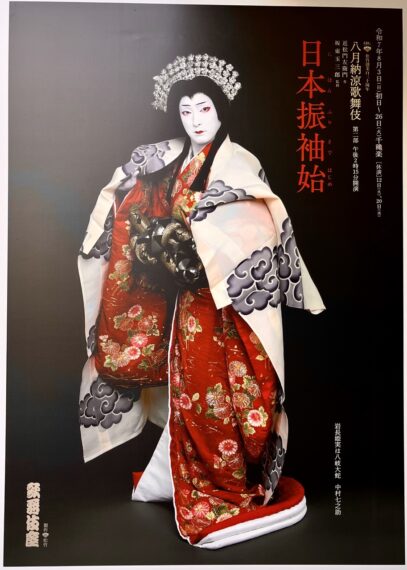

一、日本振袖始(にほんふりそではじめ)

近松門左衛門 作・坂東玉三郎 監修

〈配役〉

岩長姫実は八岐大蛇 中村 七之助

稲田姫 中村 米吉

素盞嗚尊 市川 染五郎

〈あらすじ〉

出雲の山奥の村には

八つの頭を尾を持った八岐大蛇が住んでいて

毎年祟りを恐れた村人は

美しい姫を一人選んで生贄にしていました。

今年の生贄は、稲田姫。

甕に入った酒と一緒に八岐大蛇へ捧げられます。

そこに現れたのが美しいが妖しい岩長姫、

実はこの姫こそが八岐大蛇でした。

酒を次々の飲み干す岩長姫ですが、この酒には毒が仕込まれていて

その毒が回って苦しみ始めます。

しかし、稲田姫をも飲み込んだところへ

素戔嗚尊がやってきます。

いよいよ本性を表した八岐大蛇と素戔嗚尊の

凄まじい戦いとなりました。

さあ、素戔嗚尊は八岐大蛇を倒して

稲田姫を救えるのでしょうか?

詳しいあらすじはこちらにも書いていますので

よかったらお読みくださいね。↓

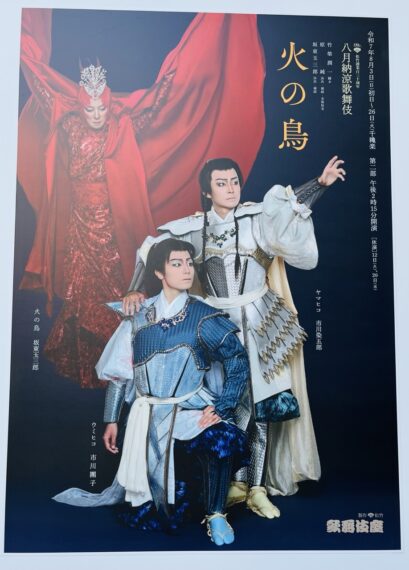

二、火の鳥(ひのとり)

竹柴潤一 脚本、原 純 演出・補綴・美術原案

坂東玉三郎 演出・補綴

〈配役〉

火の鳥 坂東 玉三郎

ヤマヒコ 市川 染五郎

ウミヒコ 市川 團子

イワガネ 坂東 新悟

重臣 中村 亀鶴

大王 松本 幸四郎

〈あらすじ〉

大王(おおきみ)の治める国では、

血で血を洗う争いを繰り返し、

多くの国に攻め入って領土を広げてきました。

しかし、病に苦しむ老いた大王は、

永遠の力を持つ火の鳥を我が物とすることで未

来永劫に続く命を得ようと考えました。

火の鳥の捕縛を命じられた二人の王子、ヤマヒコとウミヒコは、

古来より火の鳥が棲むとされる遥か彼方の国へと旅に赴きます。

二人は黄金に輝く不思議な林檎の木が生い茂る苑で、

イワガネと名のる人物に出会います。

さて、二人は言いつけ通り、火の鳥を捕まえることができるのでしょうか?

坂東玉三郎さんが10年前から歌舞伎化を模索していた

あの手塚治虫の名作「火の鳥」が

新作歌舞伎として初お目見えします。

ウミヒコ、ヤマヒコには、

最近の成長著しい、

市川染五郎と市川團子が抜擢されました。

大作の完成が楽しみです。

なお、音楽にはこちらのピアノコンチェルトが使われています

観劇後に音楽をお聴きになりたい方はこちらもお試しください

納涼歌舞伎第三部の演目・配役・あらすじ

一、越後獅子(えちごじし)

〈配役〉

角兵衛獅子 中村 橋之助

同 市川 男寅

同 中村 福之助

同 中村 虎之助

同 中村 玉太郎

同 中村 歌之助

同 市川 青虎

〈あらすじ〉

江戸の日本橋、多くの旅人や商人が集まるこの界隈に

越後からやってきた角兵衛獅子たちが

浜唄やおけさ節など、お国の自慢を

華やかに舞い踊る舞踊劇です。

若くてイケメンたち、

これからの活躍が楽しみな花形役者の舞踊です。

二、野田版 研辰の討たれ(のだばん とぎたつのうたれ)

木村錦花 作・平田兼三郎 脚色

野田秀樹 脚本・演出

〈配役〉

守山辰次 中村 勘九郎

平井九市郎 市川 染五郎

平井才次郎 中村 勘太郎

粟津の奥方萩の江/姉娘およし

中村 七之助

八見伝内/番頭友七 市川 中車

役人町田定助 坂東 巳之助

妹娘おみね 坂東 新悟

湯崎幸一郎 中村 橋之助

蔦屋長三郎 中村 長三郎

小平権十郎 中村 吉之丞

女中お駒 中村 歌女之丞

お酌の太郎 澤村 宗之助

高橋三左衛門 大谷 廣太郎

宮田新左衛門 市川 猿弥

からくり人形/番人番五郎

片岡 亀蔵

家老平井市郎右衛門 松本 幸四郎

僧良観 中村 扇雀

〈あらすじ〉

粟津藩藩士の守山辰次は、元は刀の研屋。

研屋の辰次で「研辰」と言われています。

殿様の刀を研いだ縁で武士に取り立てられるも、

お調子者の研辰は、町人根性が抜けず、

周囲からは蔑まれています。

ある日、いつもの軽口を、

家老の平井市郎右衛門にこっぴどく叱られ、

粟津藩主の奥方萩の江の前で散々に打ち据えられます。

仕返しをしようとからくりを仕掛けたところ、

その結果市郎右衛門を死なせてしまうことになります。

そうなると、その息子の九市郎と才次郎の兄弟は

仇として研辰を打たねばなりません。

追う九市郎と才次郎と諸国を逃げ回る研辰、

最後はあっけなくも切ない印象を残す仇討ちのドラマです。

私は、この作品を見たときに、

仇討ちという武士の習わしと

武士の気位から命を狙われることになった研辰の姿に、

窮屈な切ない運命を感じたものです。

今回は、父中村勘三郎を超える?成長を見せる

中村勘九郎の研辰と、

父と同じ役を初めて務める市川染五郎、中村勘太郎の顔ぶれ。

どのような感情が湧き起こるか楽しみに見てきたいと思っています。

歌舞伎座8月公演納涼歌舞伎の上演時間とスケジュールは?

歌舞伎座8月納涼歌舞伎は、

初日が8月3日(日)で千穐楽が26日(火)です。

休演日が12日(火)と20日(水)なので、

お気をつけくださいね。

上演時間は、こちらの表にまとめています。

演目ごとの上演時間、幕間時間は、こちらの通りです

| 第一部 | 11時開演 |

| 一、男達ばやり(おとこだてばやり) | 11時~12時8分 |

| 幕間 | 35分間 |

| 二、猩々(しょうじょう)・団子売(だんごうり) | 12時43分〜13時22分 |

| 第二部 | 14時15分開演 |

| 一、日本振袖始(にほんふりそではじめ) | 14時15分~15時11分 |

| 幕間 | 30分間 |

| 二、火の鳥(ひのとり) | 15時41分〜17時11分 |

| 第三部 | 18時15分開演 |

| 一、越後獅子(えちごじし) | 18時15分~18時36分 |

| 幕間 | 35分間 |

| 二、野田版 研辰の討たれ(のだばん とぎたつのうたれ) | 19時11分〜20時46分 |

納涼歌舞伎(歌舞伎座)の感想まとめ

納涼歌舞伎、3部とも観劇予定です。

それぞれの見どころがあるので、

観劇後に感想をこちらに追記していきます。

お楽しみにしていてください。

納涼歌舞伎第一部の感想

納涼歌舞伎第一部の私的な見どころは、

坂東巳之助さん、中村隼人さん、のナルトコンビが

江戸の男の伊達姿をどのように見せてくれるのかなってところです。

舞踊二種は、舞踊上手の松本幸四郎さん、中村勘九郎さんの

息のあった世界を楽しみたいと思います。

8月3日、初日に第1部を観劇してきました。

いや〜面白かったです!

想定以上に楽しめました。

「男達ばやり」は、一言で言うと“うさんくさい”

六兵衛じいさん以外は、

素性や胸の内を隠してのやり取りで

こいつら本当は何考えてるんだ?って

ベリベリとその上っ面を剥がしたい衝動にも駆られました。

とはいえ、すべて適役!

特に、飄々としたつかみどころのない三浦の中村隼人さん、

威勢がよくて負けず嫌いの朝比奈の坂東巳之助さんは、

テンポが微妙にズレたところで、ぴったし合っている、

というなんともいえないコンビが最高でした。

イケずな後妻のとまは、毒舌や調子の良さが

中村米吉さんピッタリだし、

婿の又兵衛は、小心者でケチ臭いところが

橋之助さんによく合っていました。

この手のお役、橋之助さんハマりそうです。

ストーリー自体は単純なんだけど、

登場人物のやり取りに滑稽味があって、

それをちょっと大袈裟にやっているような感じが

本当にうさんくさくて笑えました。

初日、初役だけに、

間合いのズレもありましたけど

これはだんだん修正されていくものと思われます。

ということで、「男達ばやり」は手放しで楽しめるお芝居でした。

舞踊劇「猩々」と「団子売」は天上の世界

松本幸四郎さんと中村勘九郎さんの舞踊劇二種は

想像を超えて素晴らしい時間でした。

「猩々」を観ていて

この世から天上の世界へ迷い込んだような

そんな不思議な体感がありました。

お能を下敷きにしていることもあり、

動きは最小限、

だけど勘九郎さんは本当に表情豊かで

お酒を飲むのが嬉しそう。

幸四郎さんは、あまり表情を変えず、

動きも控えめでしたが

内側から溢れる喜びが伝わってきました。

ストーリーはどうでもいいから

この二人の舞をずっと観ていたい、

そんな気持ちにさせられた一幕でした。

酒売りの市川高麗蔵さんも

その神秘的な美しさで、世界を彩っていました。

舞踊の繋ぎはお囃子の演奏。

これもちょっと贅沢な感じです。

しばし、和の音色に聞き惚れていると

外の暑さも忘れてしまいます。

後半の「団子売」は、夫婦の息がピッタリ!

お餅をついたり団子をこねたり、

二人で踊ったりと

セリフが全くなくとも

間で交わされる会話が聞こえてくるようでした。

勘九郎さんのお福の可愛いこと。

夫を引っ張るようなしっかり女房の顔を見せたり、

ちょっと恥じらう様子を見せたり、

生き生きと舞う姿に釘付けでした。

隙がないくらい二人の掛け合わせがピッタリで

リアルを超えた作り物の世界を楽しめました。

短い時間でしたが、至福を味わえた舞踊でした。

納涼歌舞伎第二部の感想

納涼歌舞伎第二部は、開演前から話題の「火の鳥」に

やっぱり注目しています。

とはいえ、そこまで大きく期待はしていなくて、

「日本振袖始」の中村七之助さん、市川染五郎さんの初役を

見られることを楽しみにしています。

第二部は、8月8日に観劇してきました。

期待しない、って書いてごめんなさい。

期待を大きく超える素晴らしい体験をすることができました。

日本振袖始感想:七之助の岩長姫、八岐大蛇は間違いなく当たり役!

日本振袖始は、登場人物のセリフはあまりなくて、

特に前半は村人の語りと拒否る稲田姫のやり取りくらい

あとは、音楽と舞踊、所作で魅せる場面が続きます。

岩長姫の、美しい姫を呪い、その命を我が物にしようとする心の内、

大好きな酒に酔ってふらつきながら気持ちが良くなっていく様子などを

言葉を発せずに、義太夫に乗って

七之助さんが見せる姿に目が釘付けになりました。

すっぽんから登場し、

被り物を外してキッと辺りをにらむ目線から

すでにこの世のものではない尋常ならざる存在感でした。

酔い潰れる場面は、

他の役者さんで見たときは、「退廃的」という表現が

印象に残ったのですが、

七之助さんの場合は、「妖艶」という表現の方が相応しい感じがしました。

説明はなくとも、説得力のある表情や所作だけで

伝わるのだと役者の技量に感じ入った前半でした。

後半は素戔嗚尊の勇ましい登場から始まります。

足音高く現れる猛者の様子を市川染五郎さんは見事に表現。

最近の染五郎さんは、繊細で美しい若者、の印象から

どんどんその皮を破り、骨の太さを感じさせる演技を見せてくれています。

今回の素戔嗚尊も、まさにその太さが現れ、

神としての品格を持ちながらも猛々しく大蛇に立ち向かう場面が

大きな見どころだと感じました。

この立ち回りでは、蛇が8頭現れます。

八岐大蛇を、8人の蛇がそれぞれ個別に動いたり、

一つの形に集合したりと

自在に演じてダイナミックに見せてくれます。

息もぴったりのその立ち振る舞いは見ていてゾクゾクするほど興奮します。

素戔嗚尊の一太刀から稲田姫が現れる最後の場面は

舞台の全てが美しく映えて、感動的でもありました。

怪しく美しい姫から恐ろしくパワフルな大蛇までを演じ分けた

七之助さん、初役とは思えないハマり具合でした。

今後、当たり役、と言われること間違いないと思った

心躍る舞台でした。

火の鳥に玉三郎の宇宙観を感じた90分

火の鳥は、ビジュアルの美しさを予感しながらも

どんな内容になるのか皆目わからず

先に観た方の言葉からさまざま妄想していました。

誰もが多くを語らず、いい、悪い、という言葉も見られず、

ただ「たま様ワールド」「見るといい」しか伝わってこなかったので興味がどんどん膨らんでいました。

私が見終わって感じたのは「浄化」でした。

舞台に現れる映像や役者の姿、

それを彩る音楽、

そして印象的なセリフの数々、

そういったものに心を掴まれ、

歌舞伎という枠を超えた総合芸術としての舞台に

心を揺り動かされました。

もはや、歌舞伎かどうかはどうでもいい。

私たちのちっぽけな視野や世界観を

根底から崩して新しい世界を広げるこの体験は

感動という言葉では軽すぎるくらいの衝撃でした。

その中で印象的だったことをいくつかあげてみます。

まずは、映像と音楽による旅の描写。

説明はなくとも、美しい地球を長い期間をかけて旅する

ヤマヒコとウミヒコの工程を一緒に体験しているかのようでした。

この映像も音楽も本当に美しく、心洗われるような思いもしました。

次に、火の鳥を巡る攻防

火の鳥を見つけ、手にしようとする

ヤマヒコとウミヒコを阻む魑魅魍魎たち。

火の鳥は、バレエのような動き(おそらくバレエ)で見せ、

歌舞伎の舞台ではそれが異世界かんを存分に感じさせました。

不気味に現れる黒い影たちはヤマヒコをとらえます。

その隙に、火の鳥の羽根を掴み箱にしまうウミヒコは

自分の手柄とすることを目論み逃げていきます。

美しい表現の中で、人間の醜い欲が顔を出すこのシーンも

とても印象深く思いました。

終盤、ウミヒコは自分の行いを恥じて

それを懺悔し、美しい心を取り戻すのですが、

その心情描写もまた、私の心に残ったエピソードです。

そして、大王たちの前に姿を現した火の鳥の独白。

ここが圧巻でした。

「永遠とは、あなたの中にある魂だ」

そして

「その魂は宇宙の中で永遠の時を紡ぐ」

これって、お芝居ではなく命に対する哲学論でもあると思いました。

そして、それを聞きながら、

どんどん浄化されていく大王やその側近、そしてウミヒコとヤマヒコたち。

その命をどう使うかで永遠の輝きを持ち続けるというように

私には受け取ることができ、

ちっぽけな我欲の視点から宇宙観へと視野が一気に広がるのを感じました。

私自身も心も身体も浄化されたように感じ、

観終わった後の清々しさは今まで見たお芝居では感じられなかった感覚を味わいました。

感動よりも浄化、そして覚醒。

そんな体験ができた90分は、玉三郎の宇宙観を形にした舞台ではなかったか、

そう思ったところです。

いい悪いでは表現できないし、

歌舞伎なのかなんなのかというのもどうでもいい、

ただ、この体感を味わってください、そうとしか言えないのです。

美しい調べはこちらのピアノコンチェルトです

納涼歌舞伎第三部の感想

納涼歌舞伎第3部は、やっぱり「研辰の討たれ」かなあ。

こちらも、それほど好きな演目ではないのですが、

中村勘九郎さんの迸る情熱がどんな研辰になるのかに

興味が募っています。

仇討ちを目指す兄弟の市川染五郎さんもですが、

中村勘太郎さんの成長もとても楽しみ。

「角兵衛獅子」も含めて、

役者を見たいというのが第3部の私的な見どころです。

#八月納涼歌舞伎#男達ばやり #放駒四郎兵衛#越後獅子 #角兵衛獅子 pic.twitter.com/uj4ye1Wg8I

— 中村福之助 (@fukunosuke_3) August 11, 2025

花形のさらし舞が華やか!角兵衛獅子

角兵衛獅子は、若手の役者が踊る印象があります。

が、あまりまじめにみた記憶がなくて

今回ガッツリみられて目がハートになりました。

中村橋之助さん中心に、

虎之助さん、青虎さん、男寅さん、福之助さん、歌之助さん、玉太郎さんと

7名のイケメン若手役者がずらりと揃い、

越後獅子やおけさなど、越後の唄に合わせた舞を

披露してくれました。

最初は皆で揃いの舞から

一人一人のソロの舞、

これは曲調も舞の感じも違うので

それぞれの個性や技量をじっくりみられる

ドキドキの場面です。

橋之助さんがこの中ではリーダーだけあって

落ち着いた風情で丁寧に舞っているなあと感じ入りました。

青虎さんの舞は、キレッキレです。

さすが澤瀉屋!猿之助さんの舞を思い出しながら

見ておりました(ちょっと泣ける)

歌之助さんの舞は個性的だなあって思いました。

ちょっと癖があるんだけど、

その分他の方との違いも明確で今後が楽しみってところです。

踊りもよかったけど、それ以上に唄に聞き惚れたのが、

「浜唄」のパートでした。

ここだけでもまた聞きたいと思うくらい、

艶のある美しい声でうっとりしました。

後半はサラシを持った舞です。

イヤフォンガイドでは、サラシの長さは3m、

新体操のリボンのようだけど歴史はこっちが古い、と

話していました。

晒しが絡まないように、止まらないように、引き摺らないように

動かしながら踊るのは大変なことだろうと思いつつ

お一人お一人のサラシの動きの美しさが

華やかな舞を堪能しました。

若手の皆さんが、どんどん力をつける様子を

舞台で見られるのも歌舞伎の醍醐味です。

野田版は風刺的だが今見るべき芝居「研辰の討たれ」

野田版「研辰の討たれ」は20年ぶりの上演らしい。

私が以前見た研辰は、通常バージョンだったということを

幕開けすぐに思い知った。

野田版は、それとは全く違う演出、

ストーリーやキャラの役割なども

もっともっと派手で目立ってみるものを揺り動かします。

本作で印象的だったことが、

「赤穂浪士の仇討ち」の影響、

軽きに流される一般大衆の恐ろしさ、

「生きるとは、命とは何か」という普遍的な問いです。

本作は、仇討ち後の江戸の町。

戦もなく武芸を磨いたとしても実際に役立つことなどない

平和な時代の武士のもやもやとした葛藤を

研辰こと辰次は堂々と言葉にし、

稽古なんてくだらんと言ってのけます。

それは本当のことでしょうが、

武士たるもの、そんなことは思ってもいけない、

ってそんなことは頭から掃き出しています。

だからでしょうね、辰次憎しとなってしまう。

こんなやつは武士ではない、と堂々といじめる対象にしてしまう。

辰次も辰次で、そんなことには負けず、

生来の世渡り上手を発揮して、奥方に媚びるので

余計周りは辰次を疎ましく思うのです。

そんな辰次が、いたずら心から

家老の平井一郎右衛門を死なせてしまうのです。

本当は、脳卒中なんだけど、それは武士的にはよろしくない、

そこで、周りは流行りの仇討ちへと

平井の二人の息子である九一郎と才次郎を追い立てます。

この時代、仇討ちをしないと、国許に戻れないのです。

仕方なく、二人は出立します。

2年後に徳島の旅館で彼らは鉢合わせます。

辰次は相変わらず、ヘラヘラと芸者を口説いちゃったりしていて、宿賃も未払いです。

そこで追及された辰次が口にしたのが

平井九一郎と才次郎という兄弟への仇を討つために

旅をしている武士なのだということ。

当代は、「仇討ち」が流行り、一大イベントのように取り上げられています。

旅館中が、辰次を名誉の武士を看做して持ち上げ始めます。

ここら辺、本当に世相を反映しているなあと思いました。

仇討ちを一目みよう!

仇討ちをする武士とお近づきになろう!

そんな下卑な思いで群がる人々・・・

そこに何も知らない九一郎と才次郎がやってくるのです。

大衆らは、辰次に仇を討たせようと、

あの手この手でけしかけます。

でも、辰次からするとそんなのは余計なお世話で

さっさと逃げたいだけなのです。

隠して、逃げまくる辰次を平井兄弟に出会わそうと

周りが画策する中、

事実が明らかになってしまいます。

途端に、手のひら返しの大衆たちは、

今度は、兄弟が辰次を討つのを見ようとけしかけ始めます。

ここら辺は、本当にテンポ良くて面白くて

大笑いしながら見ているのですが、

この流される大衆に現代社会の闇を見ているようで

笑いながらも心の中にどす黒いものが湧いているのも感じていました。

辰次は、逃げ込んだ寺で兄弟に捕まって絶体絶命!

ここでは、辰次のえげつないまでの命乞いが

見どころでもあります。

「俺は死にたくない、俺は生きたい、そのためならなんでもやる」

辰次の思いはそれだけです。

そして、それが人の本当の願いだと思うのです。

だけど多くの人は、それを表にすることをせず、

なんか心地いいもの、楽しいもの、

誰かへの怒りや盛り上がるイベントなどでごまかし

「生きたい」という人類共通の願いに耳を貸すことができないのです。

ここもまた、大笑いしながら胸の中に湧き上がるどす黒いものを感じていた場面です。

そんな中、住職の「許してあげたら」の一声が。

そして、そんなのつまらない、と新たに起こった仇討ちに向かって

一挙に立ち去る大衆たち。

住職の声に心を入れ替えた様子で去っていく平井兄弟。

辰次は、自分が許された、助かったと思い

思い切り伸びをして、生きていることのありがたみを実感します。

が、そこで立ち戻ってきた平井兄弟に背後から斬られ絶命するのです。

最後まで、己の命を生きたい!と

熱望し続けた男のあっけない最後でした。

地面に倒れ伏す辰次の背中を見て

兄弟も後味の悪さを感じていますが

それでも国に帰れる安堵感をも感じています。

なんなのでしょう、この最後は。

誰も幸せにならない。

本当に大事な「命」を扱いつつも無造作に投げ捨てるような終わり方。

ここに、この芝居の強いメッセージ性を感じるのです。

唯一、住職の「今を生きる」という言葉が

私には大きな救いのように思えました。

辰次を演じた中村勘九郎さんは、大熱演です。

汗まみれになって、オーバーアクションで軽薄で生きることにしがみつく男を全身で見せてくれました。

その一挙手一動には釘付けになりました。

お父様の故中村勘三郎さんとはまた違う花を咲かせてくれる役者です。

九一郎には市川染五郎、才次郎には中村勘太郎、

これも父の役を受け継いだとのことでした。

20年前を見ていないのでわからないのですが、

フレッシュで動きのキレもよく

何かに振り回されながらも国に帰りたい一心での仇討ちを行う兄弟を

リアルに演じていたと思いました。

ちょっとしか出ないけど、松本幸四郎さんは

家老平井役をとても楽しんでいるイメージで、

さすが芸達者、そしてコメディアンとしての才能も

笑いの絶妙なタイミングの取り方で見せつけてくれました。

中村七之助さん、坂東新悟さんの女方ペアは

コメディエンヌとしても素晴らしい。

特に奥方とおよしの二役を務めた七之助さんは縦横無尽ですね。

片岡亀蔵さんのからくり人形と

中村芝のぶさんの芸者は20年前と同じお役だそうで

このお二人にもすごいで賞を贈答したいと思いました。

多くの意味で心を揺り動かされたお芝居でした。

野田版では、一番この作品が好きだなって思います。

第一部から第三部まで見どころが揃い

見てよかった!と心から思えた2025年の納涼歌舞伎です。

ここまでお読みくださり、ありがとう存じまする。

コメント