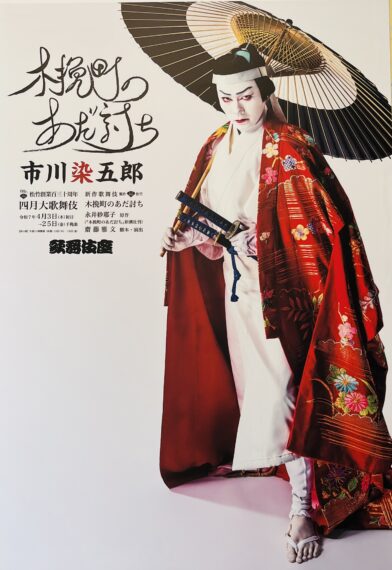

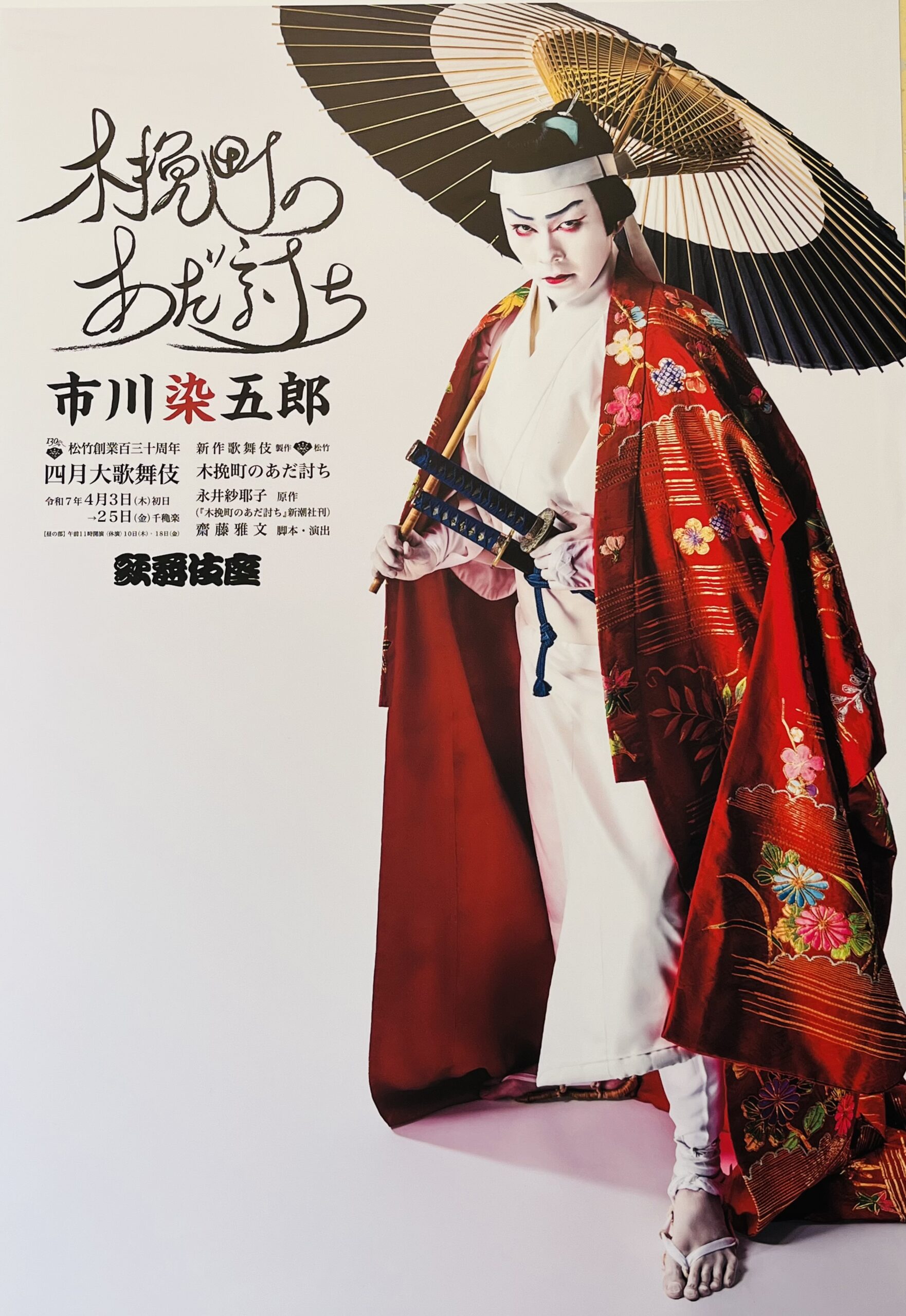

木挽町のあだ討ち、新作歌舞伎として2025年4月に歌舞伎座で上演されます。

直木賞も受賞した小説、

しかも舞台が江戸の木挽町、森田座という芝居小屋です。

歌舞伎化にはぴったりの作品、それが歌舞伎になってどんな作品になったのか?

木挽町のあだ討ち(歌舞伎版)のあらすじや登場人物、原作との違いを解説します!

木挽町のあだ討ちとは

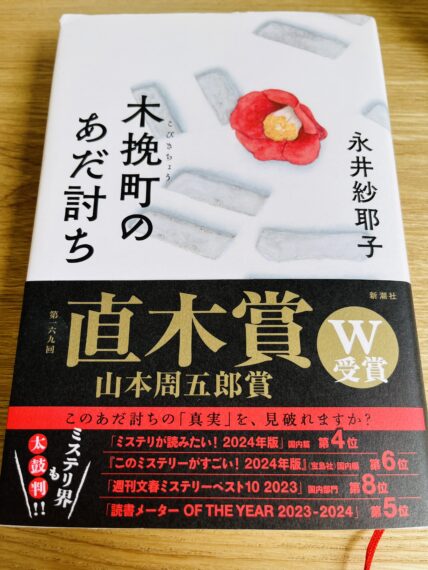

2023年1月に新潮社から刊行された、

作家永井紗耶子氏による時代小説です。

本作のストーリー構成はもちろん、登場人物の描かれ方や、

最後に明かされる感動的な謎解きに人気を博し、

直木賞・山本周五郎賞のダブル受賞を果たしました。

江戸時代の武士の仇討ちにはいくつかルールがあり、

それは芝居のように華々しいものではありませんでした。

また、江戸の芝居小屋は悪所と言われ、関係者は人外の者と蔑まれながら、

人に夢を売る芝居を愛する者たちの生活などはあまり描かれることはありませんでした。

そのあだ討ちや芝居小屋の実際を描きたいという思いも

作者がこの作品を書き表すことになった一因と言います。

つまり、江戸時代の芝居小屋の人々の様子や、

武士道とは、仇討ちとはということが

詳細な描写で語られる読み応えのある小説なのです。

2025年4月に、新作歌舞伎として歌舞伎座での上演も決定。

本記事では、歌舞伎版のあらすじとともに、

原作の違いもちょっとだけお伝えしています。

木挽町のあだ討ち歌舞伎版登場人物

歌舞伎版の木挽町のあだ討ちの登場人物です。

原作には出てこない名前もありますが、これはお芝居には必要な人物たちでした。

伊納菊之助 主人公、父の仇討ちのため江戸に来る

篠田金治 元は旗本の息子だが、武士を捨て狂言作者、落語家などで生計を立てる

伊納家の下男作兵衛 菊之助の仇、父清左衛門を殺し江戸に逃げた

ほたる 森田座の女方役者で衣装係

佐野川妻平 上方から来た役者

木戸芸者五郎 森田座の木戸芸者

道具方秀吉 森田座の道具方の頭

衣裳方栄二 森田座の衣装係

鶴屋南北 人気狂言作家

木戸芸者一八 森田座の木戸芸者、元は幇間

伊納清左衛門 菊之助の父

小道具方久蔵 森田座の小道具作り手、芝居に使う生首を作る

立師与三郎 森田座の立師、元は旗本の次男で剣術に優れている

久蔵女房与根 久蔵の妻、おしゃべりだが人の良い女性

木挽町のあだ討ち歌舞伎のあらすじ

「木挽町のあだ討ち」は歌舞伎では二幕五場のお芝居として上演されていました。

第一幕

第一場:伊納家座敷

伊納家当主の清左衛門はさる大名の実直な家臣。

ある春の日嫡男の菊之助が母と話をしていたところ、急に城から使いのものと叔父がやってくる。

対応しようとしたところに現れた清左衛門と下男の作兵衛、何かを決した清左衛門は、

「菊之助を斬る」と言い、刀で斬りかかります。

驚きながらも避けようとする菊之助、

間に入った作兵衛と清左衛門が揉み合ううちに清左衛門の首に刀が当たりそのまま絶命してしまいます。

使いらが作兵衛を取り押さえようとしますが、作兵衛はそのまま走って逃げ去るのでした。

第二場:木挽町森田座

森田座の入り口に見目の良い若侍が現れ、人を探していると言います。

木戸芸者の一八が話を聞いているうちに、侍は空腹のため倒れ込んでしまいます。

侍は伊納菊之助、探しているのは、どうやら今は上方に滞在中の座付きの作家篠田金治のようとわかったところで、

菊之助は芝居小屋の中に連れて行かれます。

それから1ヶ月ほど、

菊之助は森田座の中で寝泊まりしながら道具や衣装の手伝いをし、

金治の帰りを待っていました。

世話を焼くのは一八の他に、

女方で衣装係も務める2代目芳沢ほたるです。

一八は、菊之助にあだ討ちを成功させるため、

座の立師である与三郎に剣術の稽古を頼みます。

与三郎は元は旗本の三男で、剣術の腕を見込まれてある家に指南役として入るところがうまくいかず、

たまたま役者の危機を救ったことから、森田座に居つくことになった元武士です。

暗所と呼ばれる芝居小屋に集まるものは、

皆辛い過去を背負っていて、

芝居の中で夢を見ながら現実を生きていることを菊之助は知っていきます。

木戸芸者の一八は吉原の遊女の子でしたが、男子のために居場所がなく、

一時期幇間をしていたところ座敷で揉め事を起こし、奉還をやめ

その口芸を活かして芝居小屋に来たのです。

ほたるは元は小作農の子で飢饉により母に死なれ、

隠亡に拾われて生き延びたものの、その後も不運に見舞われたところを救ってくれたのが

初代の芳沢ほたるという女方役者。

そのほたるの部屋子となり、ほたるの死後は2代目としてその名を名乗っているのです。

衣装部屋に出入りする小道具方の久蔵の女房与根は人が良くてよく喋る、

菊之助を見て、亡くなった我が子の姿を重ねます。

いつまでも小屋に寝泊まりは良くないだろうと、

菊之助は久蔵夫婦の家に世話になることになります。

そんな折、篠田金治が上方から帰ってきます。

金治は、元は旗本の次男坊で、菊之助の母親妙とは許嫁の間柄でした。

金治は菊之助の話を聞き、あだ討ちの手伝いをすると申し出ます。

とはいえ、あだ討ちをするには見物が必要だと菊之助を説得します。

泰平の世、武士と言えど人を斬ることは滅多にはありません。

それをあだ討ちと言って首をとっても、騙し打ちではないか、他人を斬ったのではないかと

疑われかねないというのです。

菊之助はそれを納得し、金治の言う通りもうしばらく芝居小屋で稽古をしながら生活することにします。

ある夜、小屋を出て帰ろうとする菊之助の前に

みすぼらしい格好の男が現れます。

若様とすがるその男はなんと作兵衛でした。

作兵衛もまた、清左衛門から金治のことを聞いており、

菊之助が現れることを願って妙の実家と芝居小屋を行き来していたと言います。

すぐにでも自分を斬ってあだ討ちを果たしてくれと言う作兵衛。

それが、父清左衛門の願いだと聞き、驚きます。

なぜ、父が自分に斬りかかったのかわからぬままの菊之助は、作兵衛から思いがけない事実を聞かされます。

実は、父は殿様に使える家老が御用金を横領したことを知ってしまいます。

しかも、実弟もその一味に加わっていました。

真面目な清左衛門はそれを許せず、証拠を調べるのですが、

逆に邪魔者と見なされ、横領の罪を着せられそうになったのです。

このままでは罪を被ったまま切腹することになる、

それを防ぐために、清左衛門は自分を殺して、菊之助にあだ討ちをさせるように頼んだのです。

家を継ぎ、君主が成長した暁にはその悪事を暴露して、

非道を正してほしいと願っていたと言うのです。

その話を聞いた、菊之助は作兵衛を斬ることができなくなりました。

作兵衛は父の願いで命を投げ出そうとしている、

それを仇とは言えないのではないか、、と。

とにかく、その場は作兵衛のその形で誰も見ていない場で斬ったとしても

仇討ちと見てもらえない。

だからどうしたらいいか考えるまで待っているようにと伝えるのでした。

第二幕

第三場:久蔵家内

久蔵の家では菊之助の夕食の支度、食べっぷりがいい菊之助に目を細める久蔵夫婦です。

居城では毎食、当たり前のように配膳されていた白飯が、

手に入らず亡くなる人もいることをこの期間に知った菊之助、少し大人になりつつあります。

菊之助は仇の作兵衛に会ったことを打ち明けます。

与根は、あだ討ちをして、もし菊之助に何かあったらと不安で、なんとかその決意を変えてほしいと願います。

菊之助は日頃気になっていた、首桶について尋ねます。

それは、寺子屋の小太郎の首が入った首桶でした。

その首を見て、自分も父に斬られることが親孝行だったのではないか、

家のため、父のためになりたかったと言います。

それを聞いた久蔵と与根は怒ります。

この首のモデルは実は亡くなった二人の子なのです。

二人は親にとって子が亡くなることがどんなに辛いか、

自分たちが子を失った悲しみを訴えるのでした。

菊之助は自分の仇討ちが何のためなのかますますわからなくなります。

第四場:木挽町森田座

森田座に鶴屋南北が入り、座付き作者になる金治の思惑は外れます。

金治は、仲間を呼び出して、菊之助の仇討ちについて話し合います。

仇討ちに反対の者が多い中で、

ただ一人与三郎は武士の本懐を遂げるべきと賛成します。

そんな中、菊之助は覚悟を決めた、と皆に打ち明けるのです。

父が成せなくて引き継いだことを成し遂げたい、

武士としての非道を正したい、という菊之助。

その覚悟を聞いた金治は、菊之助の仇討ちを成功させようと提案します。

それは、菊之助の本懐を遂げつつも業を追わずに済む方法がある、というのです。

金治は芝居小屋にはかからない仇討ちを

小屋の外で見せてやろう、と皆に協力を依頼します。

金治は、作兵衛にも会い、菊之助に早く討たれたいというのをとめ、

菊之助に討たれて当然の悪党でなければ仇討ちがただの殺しになってしまうと説きます。

作兵衛もそれを聞いて協力することにします。

第五場:木挽町森田座前

新年の芝居の千穐楽がはけた夕暮れ、

人通りの中、手下を引き連れた博徒の作兵衛がやってきます。

人が避けようとする中、赤い振袖を被った人を見つけ、

声をかける作兵衛。

その衣を脱いだ姿は菊之助でした。

公衆の面前で、

「我こそは伊納清左衛門が1子、菊之助。その方、作兵衛こそ我が父の仇・いざ尋常に勝負」と

声をあげます。

作兵衛も刀を抜き二人は斬り合いになるのでした。

手下二人も交えた三人を相手に、華麗な剣裁きを見せる菊之助、

公衆は遠巻きに本物の仇討ちを目にして興奮します。

その裏側では、久蔵が作った生首を仕込んだ役者の妻平とほたるたちが控えています。

小屋を背にした作兵衛に一刀を浴びせると作兵衛は小屋に倒れ込みました。

それを引きずり出し、菊之助は首にも一太刀浴びせ、

とうとうその首級を上げた菊之助は、それを抱えて夜道をかけていきました。

・・・・・・・・・・

後には、菊之助が木挽町で仇の作兵衛を討ち取った話が、

その場に居合わせたものや読売の手により広まっていきました。

そして、無事に仇討ちを認められた菊之助が木挽町を出立する日です。

仲間たちが揃い、それを見送ります。

金治から、作兵衛の本物の髻を手渡された菊之助。

「これがあればおめえも本懐を遂げた」と堂々と言えると言われ、

頭を下げます。

作兵衛は道具方の秀吉の弟子になり芝居小屋で暮らすことになったのです。

去っていく菊之助、仲間たちはそれぞれの想いを胸にその姿を見送るのでした。

木挽町のあだ討ち歌舞伎と原作の違い3つ

木挽町のあだ討ちの歌舞伎版は、

概ね原作に則った内容ですが大きく違うのは構成です。

小説では、伊納家の江戸番である総一郎が、

木挽町のあだ討ちについて、芝居小屋の人々に話を聞いていくという構成になっています。

書き振りとしては、総一郎に尋ねられた体でそれぞれの登場人物から見たあだ討ちのことと、

自分の生い立ちや菊之助との関わりを話していくのです。

最後に、国に戻った宗一郎が菊之助自身に話を聞くことで、

全ての謎が一つの終焉を迎えるという

なんとも見事な構成となっています。

しかし、それだと芝居にならないので、

そこで語られたことが混ぜ込まれてストーリーになっているようです。

その中でこれは原作とも違うなっていうのを3点紹介します。

①順を追ったストーリー

1つ目は、構成に関するものですが、

ストーリーが時間軸になっているところです。

原作は、あだ討ち後の総一郎が木戸芸者を訪ねるところから始まりますが、

歌舞伎ではあらすじのように、事件の発端から描かれています。

ちなみに、総一郎はこのお芝居には登場しません。

②久蔵の設定

道具方の久蔵は、腕のいい職人ですが無口というのが小説の設定です。

だから、感情的になったり、とうとうと何かを説明することはありません。

総一郎に聞かれたことは久蔵ではなくて与根が全てを話しています。

また、人が集まっているところで意見する場面は小説では見られません。

どっちがいいかは別として久蔵の設定が違うんだなって思いました。

③あだ討ちの描写

あだ討ちの場面も少し違うところがあります。

歌舞伎では、作兵衛の死体の代わりを妻平が演じます。

そう、まさにみんなで芝居をしかけているのです。

もちろん小説でも、これをお芝居として見せるのですが、

作兵衛自身が斬られることになっています。

歌舞伎は、観客にあだ討ちの裏を見せるためにわかりやすい演出にしたのだろうと思います。

以上、歌舞伎のお芝居と原作の違いでした。

読みたくなった方は、ぜひこちらからどうぞ

木挽町のあだ討ちは、同名の時代小説を原作に作られた新作歌舞伎です。

2025年4月に、主役の菊之助に市川染五郎さん、

全てを仕切る篠田金治役に松本幸四郎さん、

仇の作兵衛役に市川中車さんという顔ぶれで初演されました。

今後も、上演されることを期待したい作品です。

ぜひ、一度劇場で歌舞伎版もお楽しみください。

その感想についてはこちらにまとめています。よかったらお読みください。

お読みくださり、ありがとう存じまする。

コメント