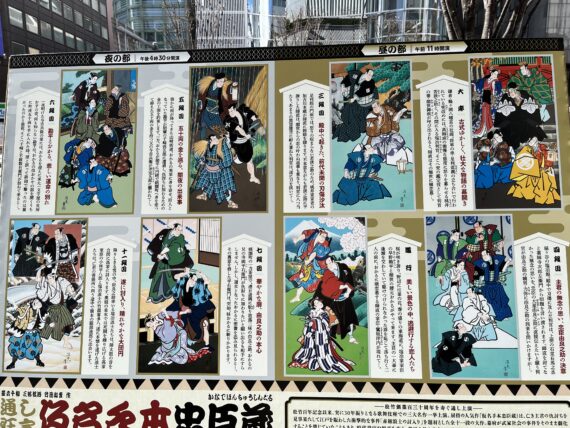

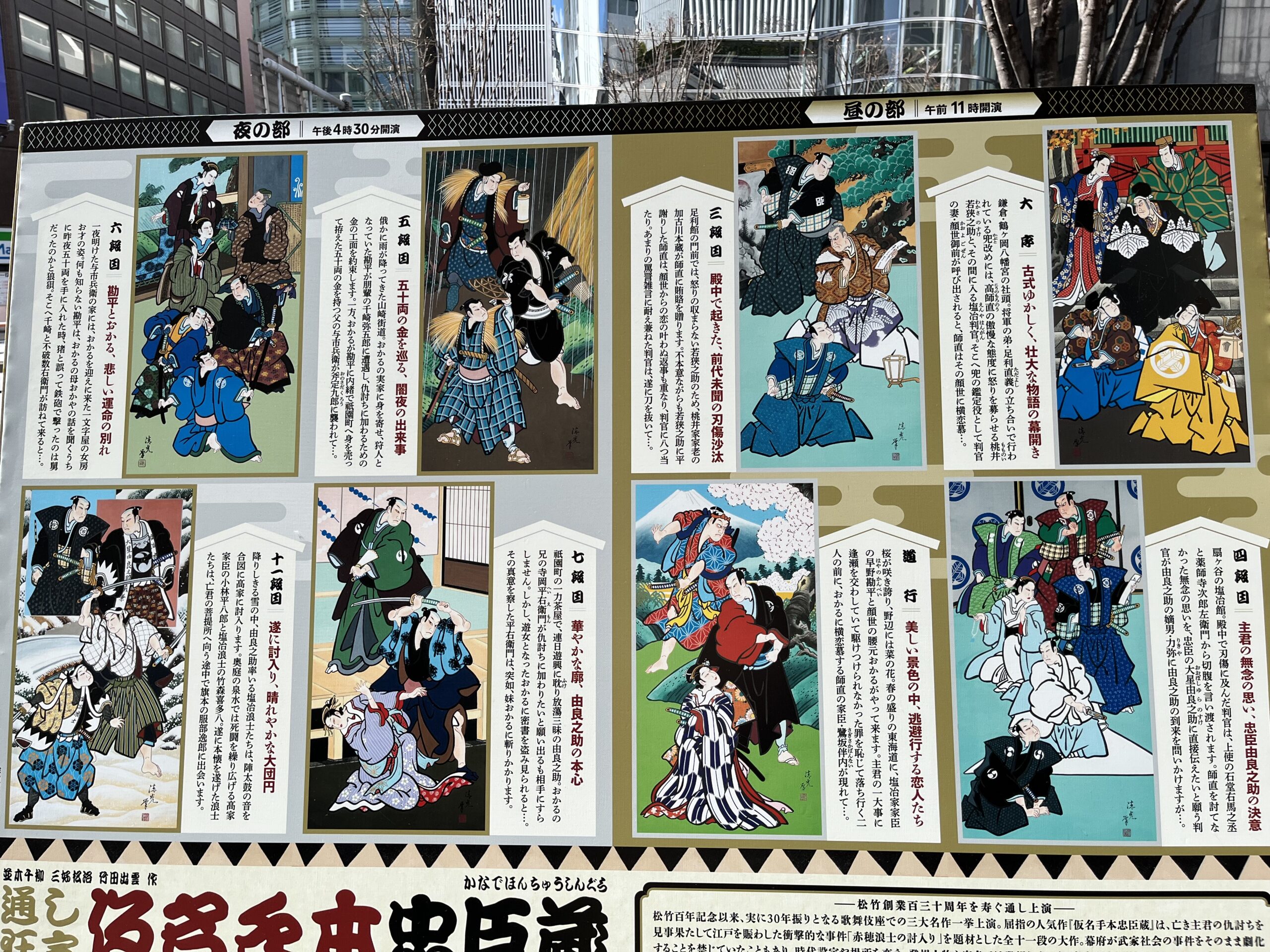

三月の歌舞伎座「通し狂言:仮名手本忠臣蔵」の

夜の部Bプログラムを3月17日に観てきました。

こちらは、仁左衛門さんの由良之助が圧巻でしたわ・・・。

詳しくは、この後書いていきますが、これが忠臣蔵なのねってしみじみとおのお芝居の魅力を実感した観劇となりました。

それでは、段ごとに感想を書いていきます。

五段目:あっけない隼人とビビる勘九郎

五段目は、雨の中、猟師になった勘平と元同僚の千崎弥五郎が出会う場面から始まります。

中村勘九郎さんと坂東巳之助さんを見ると、お父上の中村勘三郎さん、坂東三津五郎さんを思い出してしまうわたくし涙・・・。

そのせいか、再会の場面がとても懐かしく、嬉しく思えました。

石碑建立に見せて浪士決起の計画を伝える二人の関係性も

同じ志を持つ喜びが感じられました。

火縄に灯した小さな火は、

まさに勘平が武士へ戻る希望でもあったんだなあとしみじみ。

場面変わって、夜の街道を50両の大金を持って自宅へ戻る与市兵衛父さん。

独り言がちょっと小さくて聞き取りづらいのが難だけど

人の良さは感じられるお父さん

だけど、稲藁から金包を奪う手に命を奪われます。

ここが悲劇の本当の始まり。

稲藁から出てくる斧定九郎は中村隼人さん。

あ、ピッタリ!というのが第一印象。

隼人さんて、大富豪同心のあのはんなりとしたいい人のイメージなんだけど、

色悪とも呼ばれるイケメンの悪い奴も似合うようになってきた

ほつれ髪をいじる手、裾を絞る手、色気があります。

50両のたった一言も凄みがある声、

そしてあっさりと銃弾を受けて絶命します。

この強い印象を残してあっさり退場するのがこの役のしどころだなと私は思っているので、

隼人さん、このお役をつかんだなあと思ったところです。

反対に、猪を仕留めたと思ってきたところが人が倒れててビビる勘平。

このビビりさが勘九郎さんの勘平の人間臭さを増し増ししています。

どうしよう、どうしよう、が真に迫っていて

懐のお金を悪いとは思いながらも

どうしても決起の一味に加わりたさに罪悪感を切り捨てて逃げていく。

光に向かっているようだけど、罪から逃げている、そんな意識を感じさせる背中にも人間味がある勘九郎さんの勘平でした。

六段目:勘九郎の目、梅花の嘆きが悲劇性を高めた!

六段目は、勘平腹切りです。

これは切腹とは言わないのです。

なぜなら切腹は武士の最後として尊ばれた方法で

きちんとした様式があります。

勘平の場合は、自分の罪を償うと同時に身を晴らすための手段でした。

そして、この段での勘平はもう武士の身分ではありませんでした。

勘平は、武士に戻りたかった、主君の無念を仲間と一緒にはらしたかった。

その気持ちが何よりも強かったためのこの悲劇なのです。

家に戻ってきた勘平は上機嫌でした。

いい服に着替えて久しぶりに大小を取り出し、

足を踏み外したものの、元の道に戻れる希望しか見ていません。

勘九郎さんの勘平は、そういう気持ちがダダ漏れです。

この方の演技の特性かもしれませんが、

先にも書いたように本当に人間味がある、

人の感情が細やかに丁寧に表されていると私は思います。

だから、一転した時が本当に辛かった。

お芝居と知っていても見ていて辛かったです。

この場のおかるは、中村七之助さん。

勘平の女房として勘平のためなら、、と身売りも決意する健気な女性。

七之助さんのおかるは勘平さんが大好きという気持ちがビシビシ伝わる。

この方の感情表現もストレートです。

さて、歯車が狂うのは、勘平が手にした50両は舅が娘の身売りで手に入れた前金だったと知った時です。

あの時、あの場所で、撃ってしまったのが舅であったのかと愕然する瞬間、

お才の話と盗み見た財布の縞模様、

表情が希望から不審に、そして後悔へと変わります。

だけど、まだ勘平には望みがあるから、それを黙っておかるを出すのです。

まさに、首の皮のような細い細い希望の糸は、

猟師仲間が与市兵衛の遺体を運んできた時、

おかやが財布の秘密を知ってしまった時にも

細くはなったけど切れませんでした。

なぜなら、勘平には命をかけた仕事があったからです。

自分の罪深さを知って、悔いてはいるものの、おそらくそれは、やるべき仕事に比べると仕方のないことと思っていたのかもしれません。

だから、悔いてはいても言い訳をせず、おかやの罵倒にも耐えていたのではないかと思いました。

でも、そのほっそい糸が、不破数右衛門、千崎弥五郎、そしてここにはいない大星由良之助の拒絶によって、ぷっつりと切れてしまったのです。

そこで初めて、自分の罪を償うため、最後に身に降りかかった武士としては最悪の誤解を解くために腹を切るのです。

そんな心理的な葛藤が勘九郎さんの勘平には見られました。

最後、誤解は解け、連判の一味になをつらねた勘平、

しかしその時命は風前の灯でした。

色を失った瞳に、最後に一瞬だけ光を宿し、生き絶えた勘平、

この勘九郎さんの目の演技に私は震えが走りました。

勘平は武士に戻れた、武士としての最後を全うできた、

そんな思いが光となって瞳をよぎったのではないかと思いました。

これは演技ならすごいです。

自然ならなおすごいです。

中村勘九郎という役者の才能の豊かさをも実感した一幕でした。

七段目:仁左衛門の由良之助は志がぶれない!

七段目の一力茶屋は、単発でもよく上演されるので

私も何回か拝見したことがあります。

大好きなにざ様の一力茶屋ももちろん!

でもその中でも圧倒的に一番よかったお芝居でした(偉そうですみません)

何がよかったかって、

今までは由良之助が人の目を欺くために茶屋遊びをしているのはお芝居の想定として見ていたのですが、

今回見て、由良之助は全く本心がぶれていない、冷静に道楽ぶりを演じているだけだって確信できたことです。

これは、通しで観たから、その役の性根を理解することができたのかもしれない、って歌舞伎オタクとしては嬉しかったんです。

そして、繰り返しますが、仁左衛門さんの由良之助も全くおんなじ性根で、

本懐を遂げるためには本気で遊び、生魚を口にし、おかるの暗殺も企てます。

これってすごいことじゃないですか?

そのまんま、あの人の心や行動が乗り移っているかのようなのですよ。

これが、片岡仁左衛門というすごい役者の真骨頂なんだなってしみじみ思いました。

この段の感想は、ここが一番なのですが、それだけじゃありません。

めちゃくちゃ見所があるのです。

尾上松也さんの寺岡平右衛門、中村七之助さんのおかる、

この2人のコンビがすごく胸熱、情熱的でエネルギッシュ、

古典的に見たらどうなのかはわからないけれど冷静な由良之助とは対照的で場が盛り上がりました。

今回の平右衛門、Aプロの巳之助さん、Bプロの松也さん、それぞれ個性が違いますがどっちもどっちで魅力的でした。

おかるの中村時蔵さんと七之助さんも然りです。

松七は、声も動きも大きい。

それだけ沸るような思いがほとばしっているように感じました。

平右衛門にとってはここで認められなければ、一生何もできなかった足軽(武士ではありません)で終わることになるし、

おかるにとっては、愛する勘平さんと会うことが叶う大チャンスです。

その思いの分だけ、表現が大きくなるのも「もっともだー(平右衛門風に)」です。

由良之助の本心を探る斧九太夫には片岡亀蔵さん(AB昼夜ともに)は本当にこのお役にピッタリでした。

今回私からは、九太夫はそれほど悪い奴とは思いませんでした。

単発で見ていた時はめっちゃやな奴だったけど通しだと、この人にもこの人なりの人生と決断があったんだなって

それがあまりにもせこすぎて腹が立つけど同時に可哀想にも思えました。

その味が出せるのも亀蔵さんだから!この方もすごい人です。

そんな感じで(どんな感じや?)、この七段目めがとても複合的に豊かな一幕に見えました。

ストーリーに深みが増し、それを演者がより感動的に見せてくれた素晴らしい一幕でした。

十一段目:やっぱり全てをかっさらう菊五郎服部

8、9、10と色々なことがあった由良之助と浪士たちですが

願い叶って高家へと討ち入ります。

高家の門の前で、やる気を高め突入です。

この浪士たちの高揚感は、客席にも伝わります。

イケイケがんばれーと大声で応援したくなってしまいます。

雪が積もった庭では、

女子供を逃し、師直を庇う家来を倒し、師直の行方を探します。

前回は初日のせいか、なんか印象が弱かったこの庭での攻防ですが、

今回は、小林平八郎と竹森喜多八の一騎打ちが見応えありました。

平八郎には中村萬太郎さん、喜多八には中村橋之助さん。

どちらかというとお行儀が良く優しい風貌のお二人が、

男の意地をかけての一騎打ち、立ち回りに迫力がありました。

最後は、平八郎討たれちゃうんですけどね。

この場面だけでも観客を沸かせましたね。

そして、炭小屋でにっくき師直を見つけてその首をとるのですが

やっぱりあっけないなあ・・・

ここは単なるおじいちゃんになっちゃってるから仕方ないのかな。

でも、ここで重要なのは「九寸五分」です。

ちゃんと、判官の血が残っている、この九寸五分で仇を討つのです。

初めは、武士らしく、切腹を促すのですが、

師直抵抗して、呆気なく殺される、、って終わり方。

本当はここにももっとしどころは加えられそうだけど時間的にこの演出が精一杯なんだろうな。

大事なのは「九寸五分」と主君の位牌の前にその首をささげるところ。

ここで、まず由良之助率いる浪士たちは仇討ちの第一段を終えるのです。

そして、主君が眠る光明寺まで皆で引き上げていきます。

ここがねーまた感動的です。

舞台一面の橋の向こうから、浪士たちらが順々に姿を見せます。

ずらりと橋を渡ったところで、花道から馬に乗った尾上菊五郎さんの服部逸郎が現れます。

菊五郎さん、最長令にも関わらず、声が通ること滑舌の良いこと、押し出しがまた立派で、存在感圧すぎます。

ここで、私は浪士の数を数えたのですが、やっぱり46人いました。

最後に加わった元足軽の平右衛門も元気に参加しています。

史実でも、吉良家は16人の家来が亡くなったけど浪士側は怪我人が一人だったそう。

それだけ、意思の強さが勝ったのだろうなって思います。

舞台上には浪士を労う服部、それに応える由良之助、という図ですが、

これがめっちゃ贅沢な顔合わせです。

仁左衛門さんと菊五郎さんが同じ舞台に立っているんですから!

にざさまがお相手でも菊五郎さんの圧は変わらず、

やっぱり全てをかっさらう存在感でした。

でも、一人一人花道を行くときの清々しいお顔は本当に胸が熱くなりました。

最後の由良之助、この日は横からだったので、表情がはっきりと見えなかったのですが

やり終えた侍の気概が全身から立ち上る退場場面でした。

AもBも、やはり最後は感動で終わります。

仁左衛門さんの由良之助が見られたことは一生の思い出になります。

昼の部もこのあと見るのですが、まずはここで最高のお芝居に会えたことに感謝して帰路に着きました。

三月歌舞伎座、「通し狂言仮名手本忠臣蔵」の内容や、他の感想はこちらにまとめていますので、ぜひ一緒に読んでみてください。

ここまで、お読みくださりありがとう存じまする。

コメント