三月歌舞伎座の仮名手本忠臣蔵、

12年ぶりの通し狂言が話題になっています。

昼の部と夜の部がAとBとのダブルキャスト、

昼の部Bプロを3月17日に観劇してきたのでその感想を書きます。

なんといっても印象に残ったのが尾上菊之助さん演じる端正な塩冶判官。

それを追い詰める中村芝翫さんの高師直です。

大星由良之助には尾上松緑さん、

実直な公務員のようなイメージを抱いてしまったけど

最後の決心は壮絶な思いが伝わってきました。

それでは、段ごとに感想を書いていきます。

口上人形の配役紹介

昼の部は、開演10分前に口上人形による配役の紹介があります。

これ、驚いたのですが、全員あったんですよ。

始まりが、服部逸郎 尾上菊五郎!

ここで大きな拍手、いきなりの大名跡ですからテンション上がります。

そして最後が、片岡仁左衛門!ラストももちろん盛り上がります。

昔の人の知恵ってすごいなあ、、、

ここでもう、胸がっしりと掴まれましたよ。

大序:様式に沿ったオープニングに感動した

大序は、初めて見ました。

チョンチョン、という柝の音が47回、

それから定式幕がゆっくりゆっくり開いていきます。

大序は、伝統的に人形が命を吹き返す始まりをするということ、

舞台上の登場人物は下を向いたまま微動だにしません。

この後、義太夫の語りに合わせて、一人一人が目を開けるのですが、

それでも、ちょっと視線は下げ気味にするのだそうです。

まず初めに開くのが、中央の足利直義(中村扇雀さん)、

それからその右の高師直(中村芝翫さん)、

師直の目の開き方は悪役であることがわかる傲慢な見得もセットです。

そして左前下の桃井若狭之助(尾上右近さん)、この人は若くて血気盛んな性格がわかるキツめの表情をしています。

最後がたまご色の羽織袴姿の塩冶判官(尾上菊之助)さん、冷静沈着といった趣、この後の悲劇が感じられません。

ここだけで、すごく芝居に入り込んだ気分になりました。

その後、兜改めでかおよ御膳(中村時蔵さん)登場、

古典の装いは時蔵さん本当にお似合いになります。

凛とした姿だけど、ほのかに人妻の色気も感じるので、

師直がデレデレになっちゃうのも無理はないわねって感じでした。

実は、一連の悲劇のきっかけになるのが

このかおよ御膳に対する師直の執着でもあるのですよ。

だから、それだけの魅力がないとね、説得力に欠けちゃいます。

その点、時蔵さんのかおよ御前はバッチリです。

もう一つのきっかけが、桃井若狭之助と師直との言い争い、

右近さんの桃井はちょっとお子ちゃまっぽさも残るなあと思いました。

<歌舞伎評 矢内賢二>歌舞伎座三月大歌舞伎 菊之助、品格の塩冶判官:東京新聞デジタル https://t.co/sKU4c2oPlF

— kabukist (@kabukist1) March 26, 2025

三段目:芝翫師直はしつこくて扇動的!哀れ菊之助判官・・・

ここから、お話は重く重くなっていきます。

その初っ端は、桃井若狭之助が怒り心頭になり高師直を斬る気でいることを知った

家臣の加古川本蔵が、師直に賄賂を贈ってとりなすところから、、

ここは、場面は暗いんだけど内容はすっとボケていて面白かった。

市村橘太郎さんの坂内もだけど、

その家来たちがさっぱりわけわかってないところがおかしい。

人を暗殺する計画なのにおかしすぎて笑ってしまった。

そして、肝心の刃傷に至るところへ。

師直は、見下している桃井若狭之助に対して

下手に出てお詫びしなきゃならないという屈辱を

塩冶判官をいびることで鬱憤ばらしをするのだけど、

当の判官は全く心当たりがないからより哀れなんですよね。

その裏を観客は知っているけど判官は知らない、

だから、そんなの本気にしちゃダメよ、無視しなさい、って言いたくなっちゃう。

先ほどきっかけはかおよ御膳、と書いたのですが、

判官到着と同時に、かおよ御前から師直に手紙が届くのです。

いそいそと開いたところが、バッサリされる内容だったので

憎し憎しの対象が完璧に判官一人に向けられていくのです。

それも判官は知らないわけだから、地獄ですよ。

菊之助さんの判官は冷静で知的なタイプに見えます。

だから、訳のわからないことへの混乱が次第に憤りになっていく姿が

リアルに迫ってきました。

耐えきれずに刀を抜いた判官を、周りが一斉に飛びかかって押さえた場面、

大きな渦の中に囚われて、助けを求めている人のように私には見えました。

哀れな判官、、、私が感じたのはそれでした。

それも師直が悪いから、って思わせる芝翫さんもさすがです。

四段目:端正な菊之助判官の最期と兄貴っぽい松緑由良之助

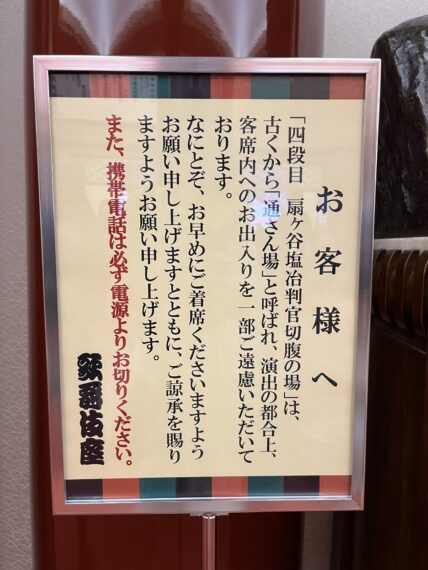

そして四段目は、判官が扇ヶ谷の屋敷にて切腹する段

この段は、江戸時代からの風習に従って演じられるそうです。

有名なのは「通さん場」として、

幕が上がったら客席には誰も通さないというもの。

そして、判官を最後に一目見たいと家来たちが

舞台の外でも正座して呼ばれるのを待っているというもの。

いくつかありますが、

そのくらいにこの段は昔から大切に演じられてきたものです。

私は、そのことを初めて体験したのでものすごく厳かな気持ちになりました。

刃傷事件を起こした判官、もちろん死ぬ覚悟でいます。

白装束(死に衣装)を身につけ、いつでも切腹できる準備もしています。

家臣たちにはまだその心のウチを話していません。

それは、国元にいる城代家老の大星由良之助に伝えたいと願っているから、、、

だから、切腹の命が出ても少しでも時を稼ごうとします。

だけど、それも叶わず、覚悟の程を実行に移すのですが、

感情を表に出さず、唯一、石堂に言い残したいことを問われて、

加古川に抱き止められたこと、、あとは察してくだされ、と口早に告げるときは

無念さが滲み出ていました。

そして、小姓の力弥(中村莟玉さん)に、

由良之助はまだか、、と尋ねるやりとりも心に迫りました。

これは、力弥もよかったなあと思うんです。

尊敬し信頼をもしている判官に

最後まで近くにいたいと願う目での会話、

判官の問いかけに必死に答えを探す表情、

真に迫る切ない演技に心を揺さぶられました。

そして、念願の由良之助との対面、

由良之助が入ってきたのを待っていた家来たちも

一堂に部屋に詰めかけグッと頭を下げる姿に

主従の絆が感じられました。

「聞いたか・・・」

「委細・・・」

これだけで二人の意思は繋がり合うのです。

このとき、私には由良之助が胸を叩いて「任せなさい!」と言っているような錯覚に陥りました。

そんなやりとりはないんですけど、そういう空気感を感じ取ったんだと思います。

後を託して、判官はことキレるのですが、

前に倒れた判官の衣を治し、握りしめた九寸五分を

そっと取り外す由良之助、

その姿も、兄貴が可愛い弟を労うようなそんな印象を受けました。

そして、白い喪服に身を包んだかおよは悲痛そのもので

皆が、判官の死を悼み送る場面は厳粛で会場も深い悲しみに包まれました。

私も気づくと涙ボロボロでした。

この葬儀の時のお香は、判官の役者が選ぶのだそうです。

菊之助判官は、おそらく白檀だと思うのですが

結構強い香りでそれも一層、場の気持ちを高めていたと思います。

この四段目は、判官切腹の後

城明け渡しの場面まで続きます。

感情たっぷりの場から計算の場へと真逆の空気へと切り替わるのです。

さすが歌舞伎、こんなにビシッと切り替わるってすごいなあと思いました。

血気にはやる若衆たち、それを煽るようなことを言いながらもその場から去る斧九太夫、

それを冷静に見て、本心を伝える由良之助、

この全く違う意識の3者を繋ぐのが中村錦之助さん演じる原郷右衛門です。

それまで、地味に控えていた郷右衛門、

何も決定的なことは口にしませんが、

塩冶判官、大星由良之助に対する忠実な姿勢が素晴らしい方でした。

こういう人を味方につけられたから、

バラバラになりがちな家臣を由良之助はまとめることができたのだなあということも感じました。

最後は、城を背に去っていく家臣たち、

最後に残った由良之助は仇討ちへむけた一歩を歩み出すのでした。

そんな、リスタートのイメージも感じられた松緑由良之助の姿でした。

初めて見た四段目、重厚で切なくて、その後の事件への発展を予期させる展開に心を揺さぶられた一幕でした。

見られて良かった、とてもいい芝居でした。

道行:華やかだけど切ない恋路

最後の道行は舞踊です。

これは、物語に後から加えられたものらしくて

本筋とはずれますが、判官が刃傷事件をおこした時

密会していて止められなかった

家来の早野勘平と腰元おかるが

その場から逃げて、おかるの郷へ向かう途中の一幕

それを舞踊で表し、おかるに恋する師直の家臣伴内がそれを邪魔する

ちょっとした乱闘騒ぎも織り交ぜています。

ここでは、勘平が自分の行為を悔やんで自害しようとするのを

必死に止めるおかる、再出発してお役に立とうと勘平を励ます場面です。

勘平に片岡愛之助さん、おかるに中村萬壽さん、伴内に片岡亀蔵さん、

ちょっと年嵩のトリオです。

それだけに安定感があり、人物描写がわかりやすく見ることができました。

萬壽さん、結構なお年ですが、勘平命のおかるの可愛さが見られるのがすごいところ、

重い印象の四段目の後に、ちょっと気持ちが軽くなる舞踊で帰れるのは

観客への粋なサービスだなとも思いました。

昼の部、Bプログラム堪能しました。

初役の松緑さんの由良之助でしたが、

周りが盛り上げ、松緑さんらしい実直兄貴的な由良助を楽しむことができました。

その他の感想や、三月公演のあらましなどもまとめているこちらの記事もぜひお読みください。

お読みくださりありがとう存じまする。

コメント