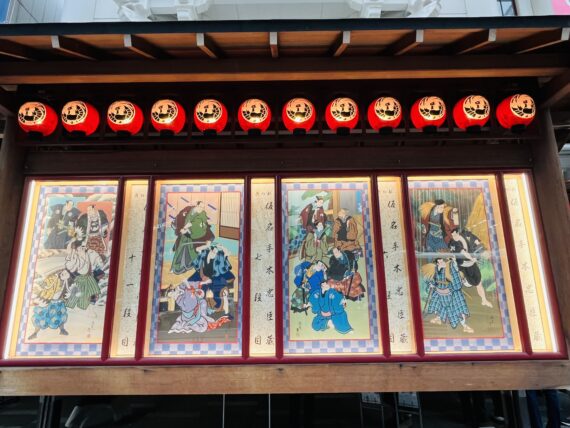

歌舞伎座三月公演、三月大歌舞伎は、松竹130周年記念として

通し狂言「仮名手本忠臣蔵」が上演されます。

「仮名手本忠臣蔵」は、歌舞伎の代表的な演目の1つで

これさえかけていれば観客が入ることから「独参湯(どくじんとう)」の異名がついています。

今回の上演は、A,Bとダブルキャストで上演されるため、

ベテラン役者から中堅役者への芸の継承も期待されています。

この記事では、それぞれのキャストも含めて、

三月大歌舞伎について説明していきます。

通し狂言仮名手本忠臣蔵とは!通さん場とは何?

仮名手本忠臣蔵は、江戸時代の元禄期に実際に起きた

「赤穂事件」という仇討ちを題材に作られたお芝居です。

当時は、武家に関わる出来事を芝居などにすることは

硬く禁じられていたため、

事件から46年後に、時代や登場人物の名を変えて

人形浄瑠璃、歌舞伎へと芝居化されました。

全部で十一段目まであるのですが、

一幕の独立したお芝居としても人気があり、

最近では第五、六段目の「勘平切腹」や第七段目の「祇園一力茶屋」はよく上演されています。

古くから人気のお芝居ということで、

忠臣蔵ならではの慣わしのようなものもあります。

1つは、上演まえに口上人形が当日の配役を読み上げることです。

とざいとーざーい・・・から始まる

独特の言い回しは江戸時代から伝わる伝統の一部なのかと思うと

とてもワクワクしてしまいます。

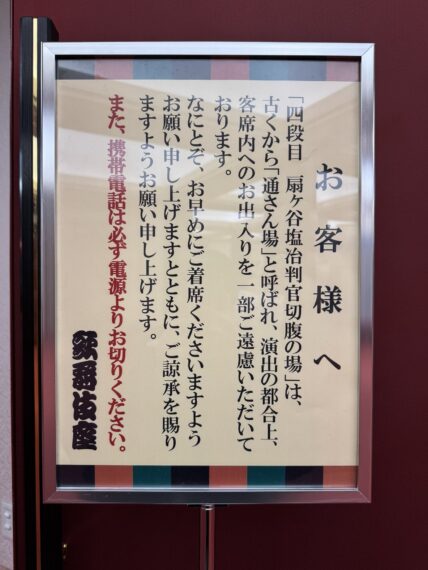

もう1つは、「通さん場」といわれるしきたりです。

四段目の「扇ヶ谷塩冶判官切腹の場」では、

幕が開いたら客席内に入れないようになっています。

通常のお芝居では、始まってからもバラバラと人の出入りがあるのですが、

この仮名手本忠臣蔵四段目はそれがまかり通らぬ、ってことなんですよ。

加えて、塩冶判官役の俳優は、切腹後は誰とも口を聞かずに帰るのも慣わしだそうです。

当時の方達にとって、赤穂義士の仇討ちは

とても衝撃的な出来事であり、義士らを讃える気持ちが強かったのだと思います。

そのリスペクトの気持ちが、「仮名手本忠臣蔵」というお芝居にとっても

独特な慣習を伝えているのではないかなって思っています。

なお、全体のあらすじについては、こちらの記事にまとめていますのでお読みください。

登場人物相関図については、こちらにまとめていますのでお読みください。

歌舞伎座3月大歌舞伎公演スケジュール!昼の部は早めに入場を!

歌舞伎座三月公演通し狂言「仮名手本忠臣蔵」は、

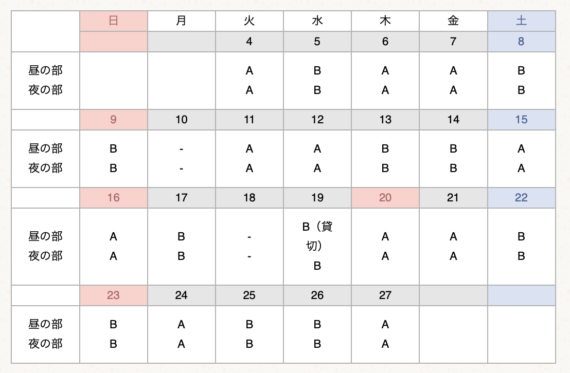

3月4日初日から27日(木)千穐楽までとなっています。

そのうち、休演日が10日(月)18日(火)です。

A Bのダブルキャストなので、どちらを見るかで日程を選ぶことになりますね。

その日程はこちらです。

歌舞伎美人より引用しています。

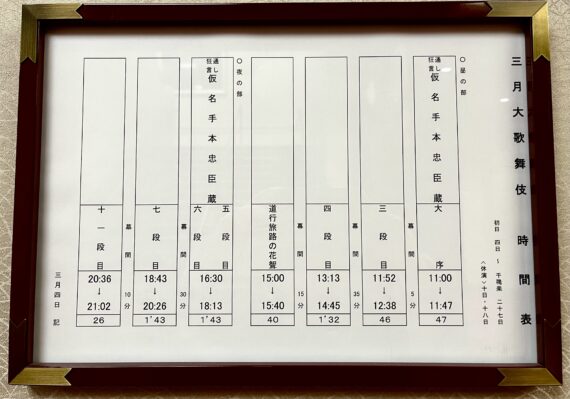

また、昼の部と夜の部の時間配分はこちらです。

ここで気をつけなければいけないことが2つあります。

①昼の部開演10分前の10時50分から、口上人形によるお芝居の紹介があります。

②四段目は、幕が開いたら途中で劇場に入れません。通さん場というしきたりによります。

どうぞお気をつけてくださいね。

歌舞伎座三月第歌舞伎昼の部の演目、簡単なあらすじ!

歌舞伎座の3月歌舞伎公演は通し狂言「仮名手本忠臣蔵」です。

その大序から五段目の手前の道行までが昼の部で上演されます。

本当は全11段ありますが、

今回は、大序、三段目、四段目、道行が上演されます。

それぞれの簡単なあらすじを説明しますね。

大序 鶴ヶ岡社頭兜改めの場

時は室町時代、将軍足利尊氏の弟である足利直義が

将軍の命により鎌倉へ下向しています。

鶴ヶ岡八幡宮の社頭では、その足利直義の立ち合いのもと、

兜改(かぶとあらため)が行われています。

取りまとめ役の大名、高師直は、

饗応役の若い大名桃井若狭之助に傲慢な態度で接し険悪な空気に。

間に入った同じく饗応役の大名、塩冶判官。

その妻のかおよ御前は兜の鑑定でその場に現れます。

高師直は、かおよ御前に横恋慕しているのです。

何やら揉め事が起きそうな気配・・・

三段目 足利館門前進物の場・松の間刃傷の場

足利館の門の前には、桃井家の家老加古川本蔵の姿が。

主人である桃井若狭之助に対し、怒り心頭の高師直に賄賂を送って、

穏便にことを済まそうとしていたのです。

高師直は仕方なく、桃井若狭之助に謝り、大事には至らないのですが、

その分収まらない怒りを、塩冶判官にぶつけます。

かおよ御前に出した恋文の返事がつれないこともあり、

武士の顔に泥を塗るような言動に出る師直。

我慢の限界を超えた塩冶判官は、殿中と知りながら刀を抜いて

高師直に斬りかかります。

それを加古川本蔵が抱き止め、師直は命拾いをします。

四段目 扇ヶ谷塩冶判官切腹の場・表門城明渡しの場

殿中で刃傷事件を起こした塩冶判官は、

上司から切腹の沙汰を受けます。

無念の思いを忠義あつい家来の大星由良之助に伝えようとする塩冶判官。

国から駆けつけた由良助は間に合うのか?

当主を失った塩冶家は取りつぶしが決まり、家来一同城を去ります。

主人の無念を知る大星由良之助もまた、

無念を噛み締めながら明け渡した城を見つめるのでした。

浄瑠璃 道行旅路の花聟

東海道の道筋を落ちて行く二人の男女。

塩冶判官に仕える奴の早野勘平とかおよ御前に仕える腰元のおかるです。

二人は、主人の大事な時に、密会していて駆けつけられなかったことを悔いて、おかるの実家目指していたのでした。

そこへおかるに横恋慕する、高家の家臣鷺坂坂内が現れますが

二人はそれをあしらうのでした。

物語の発端と、仇討ちのきっかけとなる刃傷の場、切腹の場に

勘平とおかるの道行が加わった昼の部の演目です。

なかなかハードな内容ですが、

絶対に見逃したくない場が描かれる昼の部です。

歌舞伎座三月第歌舞伎昼の部の配役

通し狂言「仮名手本忠臣蔵」は

松竹130周年記念ということもあり、A/Bプログラムの

ダブルキャストで上演されます。

それぞれのプログラムの配役はこちらです↓。

Aプロ昼の部の配役

<大序・三段目>

高師直 尾上 松緑

塩冶判官 中村 勘九郎

桃井若狭之助 尾上 松也

鷺坂伴内 片岡 松之助

加古川本蔵 嵐 橘三郎

顔世御前 片岡 孝太郎

足利直義 中村 扇雀

<四段目>

大星由良之助 片岡 仁左衛門

塩冶判官 中村 勘九郎

顔世御前 片岡 孝太郎

薬師寺次郎左衛門 坂東 彦三郎

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

小汐田又之丞 中村 橋之助

大鷲文吾 中村 歌之助

佐藤与茂七 澤村 宗之助

勝田新左衛門 中村 吉之丞

大星力弥 中村 莟玉

斧九太夫 片岡 亀蔵

原郷右衛門 中村 錦之助

石堂右馬之丞 中村 梅玉

<道行>

早野勘平 中村 隼人

鷺坂伴内 坂東 巳之助

腰元おかる 中村 七之助

Aプログラムの配役の見どころは

なんといっても片岡仁左衛門さんの大星由良右衛門でしょう。

近年、東京で忠臣蔵を上演される時は、

由良右衛門を演じる役者が、

故中村吉右衛門さん、故12世市川團十郎さん、元松本白鸚(当時幸四郎)さん等がいらっしゃったので、

仁左衛門さんにはその機会が回ってこなかったんです。

七段目の一力茶屋での由良助は最近よく拝見していますが、

今回は、四段目の仁左衛門さんをみられるのはとても嬉しいです!

もう一つの注目は、塩冶判官を演じる中村勘九郎さんです。

このお役は、お父様の故18世中村勘三郎さんの演技が絶賛されており、

それを継承されてどのような判官を見せてくれるのかが楽しみなのです。

その他にも、Bプロでは由良助を演じる尾上松緑さんが高師直を演じることや、

道行はこれから歌舞伎を支えるであろう

中村七之助さん、坂東巳之助さん、中村隼人さんのトリオも楽しみなところ。

Bプロ昼の部の配役

<大序・三段目>

高師直 中村 芝翫

塩冶判官 尾上 菊之助

桃井若狭之助 尾上 右近

鷺坂伴内 市村 橘太郎

加古川本蔵 嵐 橘三郎

顔世御前 中村 時蔵

足利直義 中村 扇雀

<四段目>

大星由良之助 尾上 松緑

塩冶判官 尾上 菊之助

顔世御前 中村 時蔵

薬師寺次郎左衛門 坂東 彦三郎

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

小汐田又之丞 中村 橋之助

大鷲文吾 中村 歌之助

佐藤与茂七 澤村 宗之助

勝田新左衛門 中村 吉之丞

大星力弥 中村 莟玉

斧九太夫 片岡 亀蔵

原郷右衛門 中村 錦之助

石堂右馬之丞 坂東 彌十郎

<道行>

早野勘平 片岡 愛之助

鷺坂伴内 坂東 亀蔵

腰元おかる 中村 萬壽

Bプログラムの配役の注目は2つ!

塩冶判官を演じる尾上菊之助さんと

大星由良之助を演じる尾上松緑さんです。

5月に尾上菊五郎を襲名する菊之助さん、

このお名前での集大成が仮名手本忠臣蔵というのが

いきすぎてるわって思うくらいの配役です。

夜の部は勘平なので、どちらも腹切るお役、

それはお辛いでしょうね。

この判官の無念がどう伝わるかが忠臣蔵を正義にするので

とても重要なお役です。

そしてAプロでは、その判官をいびる高師直を演じた尾上松緑さんが、

いびられた判官の無念を引き継義、仇討ちを決意する大星由良之助役。

この対極を演じるのも松竹の期待が感じられます。

平成の三之助の異名をとったお二人の共演、

すごく楽しみです。

歌舞伎座三月第歌舞伎昼の部の感想

仮名手本忠臣蔵を観た感想を簡単にまとめます。

2パターンあるので、

それぞれに書いていきます。

Aプログラムの感想

昼の部Aプログラムは3月24日に観劇しました

片岡仁左衛門さんの大星由良之助と中村勘九郎さんの塩冶判官、

この2人の共演が何よりも楽しみで見てきました。

お二人とも感情表現が長けていらっしゃるので

ちょっとしたセリフや仕草にグッと感動しちゃいました。

こういう、役の性根の表し方があるのか、、と

とても心に残ったお芝居でした。

詳しい感想はこちらに書いたのでお読みください。

みることをとても楽しみにしています!

Bプログラムの感想

昼の部Bプログラムは3月17日に感激してきました。

注目していたのは、やっぱり尾上菊之助さんの塩冶判官かなあ。

冷静で真面目な印象が菊之助さんのイメージと被るのよね。

それから、通しで見るのは初めてで、

昼の部の演目はほぼ初めて。

口上人形の配役解説から、通さん場の演出まで

歌舞伎の古式ゆかしい様式も

しっかり味わって参りました。

特筆すべきは、中村芝翫さんの高師直のしつこいいやらしさ、

これは悪役として最高ですね。

中村時蔵さんのおかるも品があって素敵でした。

詳しい内容や感想はこちらにまとめたのでぜひお読みくださいね。

楽しみにお待ちくださいね

歌舞伎座三月第歌舞伎夜の部の演目、簡単なあらすじ!

歌舞伎座で三月に上演される通し狂言「仮名手本忠臣蔵」、

夜の部のあらすじを簡単に解説していきます。

昼の部でもそうでしたが、

通しとはいえ、全ての段が上演されるわけではありません。

今回上演される段のみの解説です。

全てを知りたい方は、こちらのあらすじをお読みくださいね。

五段目 山崎街道鉄砲渡しの場・二つ玉の場

雨が降ってきた山崎街道で、猟師になった早野勘平は

元同僚の千崎弥五郎に会います。

弥五郎から、討ち入りのことや軍資金を集めていることを聞き、

勘平はなんとかその金を工面したいと考えます。

一方、おかるの父与一兵衛は、その雨の中、祇園から自宅を目指しています。

勘平を元の武士に戻したい、と考えたおかるたちは、

おかるを京都祇園の遊郭に売り、お金を作ることにしたのです。

与一兵衛はその算段をつけて前払金50両を持って帰る途中、

しかし、闇から現れた男によって殺され、金を奪われてしまいます。

この男は、斧九太夫に勘当され、山賊になっていた斧定九郎でした。

貞九郎が、立ち去ろうとしたところ、猪が現れ、

それを獲ろうとした勘平の火縄銃に撃ち抜かれ、絶命します。

闇世の中、自分が人を撃ってしまったことに気づいた勘平は動揺しますが、

懐のお金50両に目が眩み、財布をとってその場から立ち去るのでした。

六段目 与市兵衛内勘平腹切の場

おかるの家では、一力茶屋の女将お才らが、おかるを連れにきていました。

父の与市兵衛が帰ってから、と待たせている間に、

勘平が帰ってきます。

おかるの母おかやや、お才の話を聞くうちに、

勘平は昨夜撃ったのが与市兵衛で、50両はおかるの身代金だったことを知り愕然とします。

おかるが去った後、おかやは様子のおかしい勘平を問い詰めていると

そこに無惨な姿になった与市兵衛が帰ってきます。

与市兵衛を殺して金を奪ったのは勘平、そう信じたおかやは勘平を責めます。

折悪く、そこに千崎と不破数右衛門が訪ねてきて、

勘平の願いが退けられたことを伝えます。

絶望した勘平は、腹を斬り、ありのままの想いを吐露します。

不審に思った不破らが調べ、与市兵衛は勘平が殺したのではないことが判明します。

疑いが晴れ、討ち入りの一味に名を連ねた勘平ですが、

その命の火は尽きようとしていました。

七段目 祇園一力茶屋の場

祇園の一力茶屋では、今日も大星由良之助が遊興に耽っています。

塩冶浪士の赤崎らとおかるの兄、寺岡平右衛門が訪ねてきますが、

酔い潰れて話になりません。

そこへ、高家に寝返った斧久太夫が現れ、酒を勧めます。

君主の喪が明けないのに、タコを食べさせ、

その様子から大星らには仇討ちの気配がないと考えます。

皆がその場を去ったところで、由良助の息子の大星力也が密書を届けにきます。

密書を読む由良助、

しかし、それを盗み見る二人が。

一人は床下に隠れた斧久太夫、もう一人は遊女となったおかるです。

見られたことを知った由良助は、二人を始末しようと考えます。

そこへ、現れた寺岡平右衛門、

平右衛門の話から、勘平が死んだことを知ったおかるは

命を断つ決意をします。

そこへ、由良助が戻り、おかるに勘平の仇を討たせ、

平右衛門を仲間に加えることを約束するのでした。

十一段目 高家表門討入りの場・奥庭泉水の場・炭部屋本懐の場・引揚げの場

高家の門の前に、装束に身を固めた塩冶浪士が現れます。

主君の仇を取りに、屋敷へ雪崩れ込み、高師直を探します。

炭部屋に隠れていた師直を討ち、本懐を遂げた浪士たち。

亡君のお墓へ報告に向かう途中で

見回りの服部逸郎に出会います。

助言により道を進む浪士たちの表情は晴れやかでした。

夜の部は、討ち入りの陰にある一人の武士のエピソード、

そして疑いを交わし、計画を進める由良助の覚悟と

討ち入り当日のことが描かれます。

この途中に、もう2つエピソードがあるのですが

おそらく時間の都合でしょう。

これらはカットされています。

昼の部の判官の無念を晴らす浪士たちの想いに焦点を当てた構成のようです。

そもそもが長すぎて、1日では治らないということですね。

ぜひ最後まで見通したいものです。

歌舞伎座三月第歌舞伎夜の部の配役

三月公演の夜の部もダブルキャストで、

AとBのプログラムで上演されます。

それぞれのプログラムごとに配役を紹介します。

夜の部Aプログラムの配役

<五・六段目>

早野勘平 尾上 菊之助

女房おかる 中村 時蔵

千崎弥五郎 中村 萬太郎

斧定九郎 尾上 右近

判人源六 市村 橘太郎

母おかや 上村 吉哉

一文字屋お才 中村 萬壽

不破数右衛門 中村 歌六

<七段目>

大星由良之助 片岡 愛之助

寺岡平右衛門 坂東 巳之助

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

大星力弥 尾上 左近

仲居おつる 中村 歌女之丞

鷺坂伴内 片岡 松之助

斧九太夫 片岡 亀蔵

遊女おかる 中村 時蔵

<十一段目>

大星由良之助 片岡 愛之助

小林平八郎 尾上 松緑

竹森喜多八 坂東 亀蔵

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

木村岡右衛門 中村 玉太郎

大鷲文吾 中村 歌之助

大星力弥 尾上 左近

勝田新左衛門 中村 吉之丞

佐藤与茂七 澤村 宗之助

杉野十平次 市村 光

近松半六 市村 竹松

倉橋伝助 大谷 廣太郎

織部弥次兵衛 大谷 桂三

寺岡平右衛門 坂東 巳之助

原郷右衛門 中村 錦之助

服部逸郎 尾上 菊五郎

夜の部Aプログラムの注目は結構多いですね。

まずは、大星由良之助を片岡愛之助さんが

継承する役どころ、ということでしょうか。

大舞台でのこのお役は初めてでしょうから

色々学んでお務めになるのではないかと思います。

勘平には尾上菊之助さん、これはお家の芸でもあるので、

音羽屋流の勘平が見られると思います。

そして、女方では中村時蔵さんのおかるですね。

時蔵さんの実力は年齢以上に見事な域に達している感があります。

女房としてのおかると遊女としてのおかるの演じ分け、

そして菊之助さんとの菊時コンビにも注目したいところです。

さらには、坂東巳之助さんの寺岡平右衛門、

こちらは何回か演じているでしょうが熱のこもった演技が見られそう。

そして、A B共通の尾上菊五郎さん、もうこの方のお姿が見られることが

眼福と言わざるを得ないありがたい役者さんです。

とっても豪華な配役に期待が高まります。

夜の部Bプログラムの配役

<五・六段目>

早野勘平 中村 勘九郎

女房おかる 中村 七之助

千崎弥五郎 坂東 巳之助

斧定九郎 中村 隼人

判人源六 片岡 松之助

母おかや 中村 梅花

一文字屋お才 中村 萬壽

不破数右衛門 中村 歌六

<七段目>

大星由良之助 片岡 仁左衛門

寺岡平右衛門 尾上 松也

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

大星力弥 尾上 左近

仲居おつる 中村 歌女之丞

鷺坂伴内 市村 橘太郎

斧九太夫 片岡 亀蔵

遊女おかる 中村 七之助

<十一段目>

大星由良之助 片岡 仁左衛門

小林平八郎 中村 萬太郎

竹森喜多八 中村 橋之助

赤垣源蔵 中村 松江

富森助右衛門 市川 男女蔵

矢間重太郎 中村 亀鶴

木村岡右衛門 中村 玉太郎

大鷲文吾 中村 歌之助

大星力弥 尾上 左近

勝田新左衛門 中村 吉之丞

佐藤与茂七 澤村 宗之助

杉野十平次 市村 光

近松半六 市村 竹松

倉橋伝助 大谷 廣太郎

織部弥次兵衛 大谷 桂三

寺岡平右衛門 尾上 松也

原郷右衛門 中村 錦之助

服部逸郎 尾上 菊五郎

夜の部Bプログラムの注目点も多いですね。

筆頭はもちろん、片岡仁左衛門さんの大星由良之助です。

七段目は何回も拝見していて、あの色気と剛気さを瞬時に演じ分ける

器の大きい由良助にワクワクしたいです。

そして、最後、本懐を上げる場面、感極まったにざ様の由良助のお顔も楽しみ。

そして、中村屋です。

勘平は中村勘九郎さん、この方も昼夜共に切腹のお役、お辛いでしょうね。

故中村勘三郎さんも演じている勘平、こちらは中村屋型と言いたいところですが

六代目尾上菊五郎の型から学んでいたと思うので、

違う役者が演じた時の魅力を見てみたいと思っています。

七之助さんのおかるは、綺麗なことは間違いがないので、

七段目の複雑な心境の変化を見せる様子をみたいと思っています。

あとは、尾上松也さんの寺岡平右衛門、中村隼人さんの斧定九郎も期待が、、、

はーちゃん、50両配っちゃわないでしょうね、

って妄想は大富豪同心でした笑

冗談はさておいて、このお二人は2枚目立役を

仁左衛門さんから学んでいる方々でもあるので、今後の期待も込めて!

歌舞伎座三月第歌舞伎夜の部の感想

三月の歌舞伎座公演、仮名手本忠臣蔵、

夜の部も2回見る予定です。

それぞれの違いを楽しみたいと思っています。

では、観劇の感想を簡単にまとめます。

夜の部Aプログラムの感想

夜の部のAプロは初日に観てきました。

歌舞伎座は、なんかお祭り?みたいな華やかさ。

イヤホンガイドの方が、大入りです、と教えてくれました。

気をつけないといけないのが時間管理です。

夜の部の幕間は2回、

1回目は30分で、2回目が10分です。

食事もトイレも、その間に済ませて席につきたいし、

幕間のイヤホンガイドは、松本幸四郎さんの解説があるというので、

それも絶対に聞きたい。

あまりのんびりとはいかないなあと時間チェックです。

Aプログラムは、片岡愛之助さんが大星由良之助、

尾上菊之助さんが早野勘平、

おかるが中村時蔵さん、力弥は尾上左近さんと

ニューフェイスな配役です。

これからの歌舞伎界で、中心となって演じる役者さんたちが

この夜の部Aプログラムに集結している感じです。

初日は何かとソワソワ、、

でも、その緊張感の中で感動を上回る体験ができることもあります。

今回は、まさにそんな感じでした。

そして、

初日のためか、10分延びる大熱演でした。

ある意味記念的な舞台、

そこに参加できてよかったです!

もう少し詳しい感想はこちらにまとめたので、ぜひお読みくださいね

夜の部Bプログラムの感想

一番楽しみなのが、この夜の部のBプログラムです。

にざ様の本懐を遂げたお顔が見たい!

えいえいおーを一緒に言いたい(心の中で)を

楽しみに観劇してきました。

行ったのは3月17日です。

この日は、昼の部から通しで観たので、ちょっと疲れました。

それでも、「仮名手本忠臣蔵」の魅力が今まで以上にわかったので

とても満足な観劇となりました。

特に、人間味あふれる中村勘九郎さんの勘平切腹の場面、

本心を明かさずとも仇討ちへの想いは一貫している大星由良之助像が

片岡仁左衛門さんの演技で明確になった七段目一力茶屋。

本当に、目が離せない場面が多くて、前のめりで息を詰めて観ていました。

詳しい感想は、こちらにまとめたので、ぜひ読んでくださいね。

読んでくださりありがとう存じまする。

コメント