5月歌舞伎座公演は、毎年恒例の團菊祭。

ですが、令和7年(2025年)は、八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助の襲名披露公演でもあります。

豪華な配役で人気の演目を堪能できるだけでなく、

襲名という華やかな現場も目撃できますよ。

ぜひ、5月は歌舞伎座へ歌舞伎を観に行きましょう!

5月歌舞伎座公演の演目・配役・簡単なあらすじやスケジュール、をまとめてお伝えします

歌舞伎座5月公演は尾上菊五郎襲名披露公演

歌舞伎座5月公演は、團菊祭と言って、

毎年現代歌舞伎の発展に力を尽くした

九世市川團十郎さんと五世尾上菊五郎さんを敬い

成田屋と音羽屋が中心となってゆかりの演目を披露する公演です。

2025年は、そこに八代目尾上菊五郎、六代目尾上菊之助襲名披露という

ビッグなイベントも重なりました。

3大名作歌舞伎上演、新作歌舞伎の発表に続いて、

攻めますね、松竹さん!

この後、5月公演について、演目や配役、スケジュールなどもお知らせしていきます。

その前に、襲名披露について豆知識をば

歌舞伎の襲名披露って何をするの?

歌舞伎役者の芸名は、名跡ともいい、

江戸時代から師匠から弟子へ(大体の場合は親から子ですが)、と代々受け継がれてきました。

尾上菊五郎という名跡は1730年に京都で誕生しました。

それから約300年弱かけてその名を脈々と受け継いでいます。

受け継ぐのは名前だけではなく、芸風やお役なども入ります。

尾上菊五郎さんは音羽屋という家の芸風を持ち味にしていますが、

それも先祖から受け継いできているものです。

尾上菊五郎という役者の特徴を言うと

・女方と立役両方こなす

・江戸の世話物を得意とする

などがあります。

七代目はもちろんこれらに長けていたわけですが、

八代目の尾上菊五郎もこの芸風を大切に演じていくことになるでしょう。

また、襲名するとそれをお客様や関係者に対し、

発表する襲名披露公演が行われます。

この時は、家の芸の中から選んだ演目、お役を演じることが常です。

加えて、

襲名したお知らせとともに、

先輩役者からのお祝いの言葉や本人の決意などを

簡潔に述べる口上という演目が行われます。

多くの歌舞伎役者が襲名という行事を経験しますが、

大きな披露公演を行うのはやはり大名跡と言われる名門の名前だけです。

最近でいうと、2022年成田屋、13代目市川團十郎白猿さん、8代目市川新之助さんの襲名が記憶に新しいですね。

今回の八代目尾上菊五郎さんの場合は、

5月の歌舞伎座公演を皮切りに、

6月歌舞伎座

7月大阪松竹ざ

12月南座

での披露講演が予定されています。

(ということは、7月の義経千本桜には音羽屋は出演しないのね、、ということですね)

役者にとっては生涯に一度の襲名披露公演なので

ご本人や一門、スタッフなど、関係者の気合いは違います。

この一世一代のシーンを見逃したらもったいないですよ。

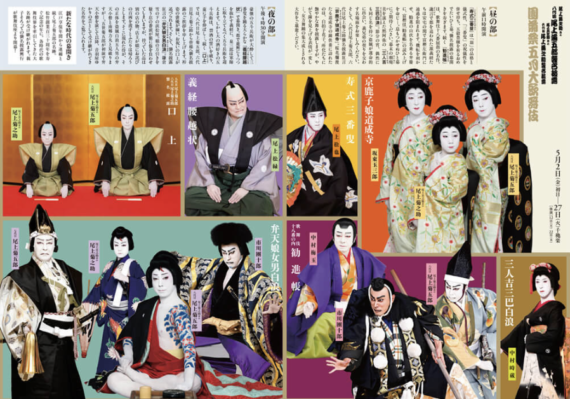

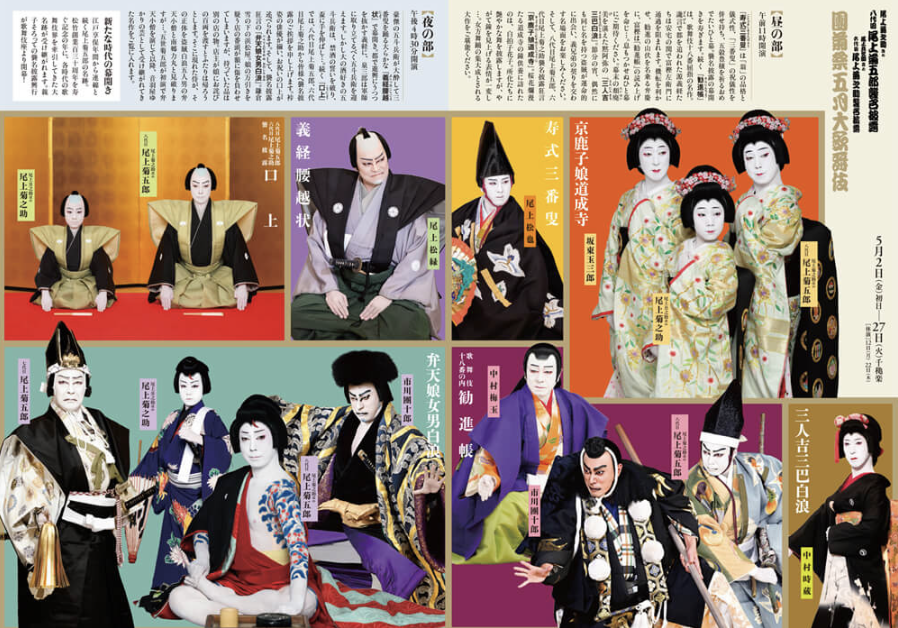

團菊祭五月大歌舞伎の演目・配役・あらすじは?

團菊祭五月大歌舞伎は昼の部と夜の部の二部構成で上演されます。

それぞれの部の演目、配役、簡単なあらすじを紹介します。

5月歌舞伎公演昼の部の演目・配役・あらすじ

一、寿式三番叟(ことぶきしきさんばそう)

〈配役〉

三番叟 尾上 松也

三番叟 中村 歌昇

三番叟 中村 萬太郎

三番叟 尾上 右近

三番叟 中村 種之助

附千歳 中村 米吉

千歳 中村 雀右衛門

翁 中村 又五郎

〈あらすじ〉

三番叟は能を由来としたお祝いの舞踊です。

翁と千歳が祝いの舞を踊り、

三番叟がその後を引き継いで

五穀豊穣を願う踊りをします。

ここでは、尾上菊五郎・尾上菊之助の襲名披露公演を祝い、

公演の無事や盛況に加え、二人の芸の発展を願う意味も込められています。

音羽屋にゆかりの若い役者さん、ベテランの役者さんが

華やかに幕開けを飾ってくれそうですね。

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

〈配役〉

武蔵坊弁慶 市川 團十郎

富樫左衛門 八代目尾上 菊五郎(七代目菊之助改め)

亀井六郎 尾上 松也

片岡八郎 尾上 右近

駿河次郎 中村 鷹之資

常陸坊海尊 市川 男女蔵

源義経 中村 梅玉

後見 市川 右團次

〈あらすじ〉

奥州を目指し落ち延びる源義経一行が

安宅の関を抜けようとやってきました。

関守は冨樫左衛門、家来共々義経一行が山伏に扮していると情報を掴み、

関を通さぬとばかりに守っています。

弁慶の知恵で、富樫を納得させ、関を通り抜けようとしたその時、

家来の一人が義経に目を止めます。

行く手を阻まれた弁慶は義経を打擲し、

それを見た冨樫はその思いに打たれ関を通します。

しばらく行った先で、主を打ったことを恥じる弁慶といたわる義経、

そこに冨樫が酒を持って現れます。

ひとときの宴を過ごし、また義経一行は旅立つのでした。

10代の頃から切磋琢磨してきた八代目尾上菊五郎と市川團十郎、

その二人の顔合わせの勧進帳は見逃せません。

冨樫が大きければ大きいほど、

弁慶の存在感が増していきます。

場を引き締める義経役は中村梅玉さんというのも楽しみ。

二人の真剣勝負に期待しています。

三、三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)

河竹黙阿弥 作

大川端庚申塚の場

〈配役〉

お嬢吉三 中村 時蔵

お坊吉三 坂東 彦三郎

夜鷹おとせ 中村 莟玉

和尚吉三 中村 錦之助

〈あらすじ〉

節分の夜、夜鷹のおとせを騙して50両を奪ったお嬢吉三。

それを見咎めたお坊吉三と金をめぐっての争いになります。

それを仲裁したのが和尚吉三、

和尚の人間性に感服した二人は義兄弟になることを誓います。

三人吉三という悪党三人組が誕生する名場面、

お嬢の名台詞「こいつあ 春から縁起がいいわい」

中村時蔵さんの流れるような言い回しを聞きたい!

四、京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)

三人花子にて相勤め申し候

〈配役〉

白拍子花子 八代目尾上 菊五郎(七代目菊之助改め)

白拍子花子 六代目尾上 菊之助(丑之助改め)

所化 大谷 友右衛門

同 市村 萬次郎

同 河原崎 権十郎

同 市川 門之助

同 坂東 彦三郎

同 坂東 亀蔵

同 市村 竹松

同 坂東 新悟

同 大谷廣太郎

同 中村 児太郎

同 大谷 廣松

同 市村 光

同 市川 男寅

同 中村 玉太郎

同 中村 歌女之丞

同 中村 吉之丞

白拍子花子 坂東 玉三郎

〈あらすじ〉

桜の花が満開の道成寺、鐘供養の日に現れた美しい白拍子。

ぜひにと、供養のために舞わせて欲しいと頼み

次々と舞を披露していきます。

その美しい姿に所化たちもうっとり見惚れていると

急に白拍子の表情が険しくなります。

実はこの白拍子の正体は、その昔恋した僧を鐘ごと焼き殺した蛇の化身だったのです。

正体を表した大蛇は鐘に取り憑き所化たちはなすすべもなくそれを見守るのでした。

道成寺というと、白拍子花子は一人で単体で踊ります。

今回は三人の花子ということで、

坂東玉三郎さんが加わる超豪華バージョンです。

歳を重ねても最高記録を更新し続ける玉三郎さんと

大名跡を継ぎ脂が乗り切った菊五郎さん、

フレッシュな才ある菊之助さんの三人が揃う道成寺、

これは絶対見なきゃの演目です。

5月歌舞伎公演夜の部の演目・配役・あらすじ

一、義経腰越状(よしつねこしごえじょう)

五斗三番叟

〈配役〉

五斗兵衛盛次 尾上 松緑

錦戸太郎 坂東 亀蔵

伊達次郎 中村 種之助

亀井六郎 尾上 左近

泉三郎忠衡 河原崎 権十郎

九郎判官義経 中村 萬壽

〈あらすじ〉

遊興に浸る義経に喝を入れようと呼ばれた五斗兵衛盛次、

実は大の酒好きです。

喝を入れるどころか、

大酒を飲んで酔っ払い踊り始めてしまいます。

夜の部のスタートも

義経エピソードを交えつつ

おめでたいお祝いの踊りからスタートです。

二、 八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助 襲名披露 口上(こうじょう)

〈主な出演者〉

菊之助改め八代目尾上 菊五郎

丑之助改め尾上 菊之助

七代目尾上 菊五郎

中村 梅玉

坂東 玉三郎

坂東 楽善

尾上 松緑

市川 團十郎

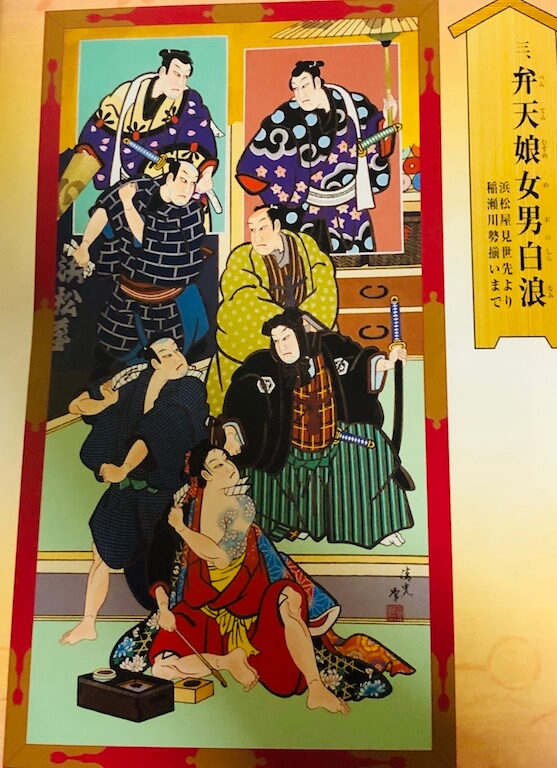

三、弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)

河竹黙阿弥 作

浜松屋見世先の場より滑川土橋の場まで

弁天娘女男白浪は、通し狂言で、白浪とは盗賊のこと。

つまり、盗賊たちが主人公のお芝居なのですが、

悪は最後に征伐されてしまうという儚い終わりも印象を残します。

今回は、

あらすじやこの演目についての解説はこちらをお読みください。

◇浜松屋見世先

〈配役〉

弁天小僧菊之助 八代目尾上 菊五郎(七代目菊之助改め)

日本駄右衛門 市川團十郎

南郷力丸 尾上 松也

浜松屋倅宗之助 中村 萬太郎

番頭与九郎 市村 橘太郎

狼の悪次郎 片岡 亀蔵

鳶頭清次 尾上 松緑

浜松屋幸兵衛 中村 歌六

〈あらすじ〉

浜松屋の店先に、婚礼を控えているという武家の息女とお付きの侍がやってきます。

しかし、ふとした表紙に、布を娘が懐にしまうのを目撃した番頭、

盗人と責め立て、娘の額を割る怪我もさせてしまいます。

が、その布は娘が別の店であつらえたものとわかり、侍は店の主人を呼べと脅しにかかります。

そんなやりとりの最中、現れた玉島逸当は

ゆすりは男の二人組と見抜きます。

知らざあいって聞かせましょうと開き直った娘はなんと盗賊の一味でした。

音羽屋といえば弁天小僧菊之助!と言われるくらい

お家の芸であるこのお役を

八代目を襲名した菊五郎が務めます。

粛々とした令嬢から太々しい盗人、

そしてちょっと可愛い子分へと色々な表情が見どころですね。

楽しみな一幕です。

◇稲瀬川勢揃い

〈配役〉

弁天小僧菊之助 六代目尾上 菊之助(丑之助改め)

忠信利平 坂東 亀三郎

赤星十三郎 中村 梅枝

南郷力丸 尾上 眞秀

日本駄右衛門 市川 新之助

〈あらすじ〉

追っ手に追い詰められた、日本駄右衛門一味は

稲瀬川の河原で、

一人一人名乗りを上げます。

その後、追手らとの立ち回りを繰り広げます。

多くのお芝居は、ここで終わりになりますが

今回は、その後も描かれるので楽しみです

さらに、今回の配役を見ると、みんな子役さんたちです。

この趣向も珍しいですね。

音羽屋ならではの一幕だと思います。

◇極楽寺屋根・滑川土橋

〈配役〉

弁天小僧菊之助/伊皿子七郎 八代目尾上 菊五郎(七代目菊之助改め)

日本駄右衛門 市川 團十郎

狼の悪次郎 片岡 亀蔵

関戸の吾助実は大須賀五郎 市川 九團次

岩淵の三次実は川越三郎 片岡 市蔵

青砥左衛門藤綱 七代目尾上 菊五郎

〈あらすじ〉

弁天小僧菊之助は

極楽寺の屋根で追手を相手に大立ち回り。

菊之助には、香炉を幸兵衛に届けるという

大切な役目があったのです。

しかし、立ち回りの最中に、その香炉を落としてしまいます。

もはやこれまで、と覚悟を決めた菊之助。

屋根の上で立ったまま自らの腹を切って果てます。

日本駄右衛門に菊之助の最後を告げに手下がやってきます。

しかし、それは日本駄右衛門を追っているて青砥左衛門の部下でした。

日本駄右衛門は斬りかかる相手から逃げ、

滑川土橋までやってきます。

そこで、当の青砥左衛門を遭遇するのですが、

香炉を拾い上げた青砥左衛門は

そのまま日本駄右衛門を逃すのでした。

実は、私はまだこの段を見たことがありません。

だから、どういうストーリー展開になるのか

楽しみなところです。

あれだけ、啖呵切った威勢のいい弁天小僧菊之助が

最後は屋根の上で立ったまま腹を切るというのは

お話的には見どころでしょうが、

私的にはすごく悲しい最後でもあります。

團菊祭五月大歌舞伎のスケジュールは?

5月歌舞伎座公演「團菊祭五月大歌舞伎」は

5月2日(金)に初日を迎え、27日(火)に千穐楽となります。

休演日は12日(月)と22日(木)です。

昼の部は11時開演で15時38分ごろ終演、

夜の部は16時半開演で20時半ごろに終演です。

詳しい上演時間は、こちらの表をご覧ください。

昼の部11時〜11時37分 (幕間25分間)12時2分〜13時13分 (幕間30分間)13時43分〜14時10分 (幕間20分間)14時30分〜15時38分夜の部16時30分〜17時50分 (幕間20分間)18時10分〜18時25分 (幕間35分間)19時〜20時10分 (幕間20分間)20時30分〜20時50分

| 11時開演(10時30分ごろ開場) | |

| 寿式三番叟 | |

| 歌舞伎十八番の内 勧進帳 | |

| 三人吉三巴白浪:大川端庚申塚の場 | |

| 京鹿子娘道成寺 | |

| 16時30分開演(16時ごろ開場) | |

| 義経腰越状:五斗三番叟 | |

| 八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助 襲名披露 口上 |

|

| 弁天娘女男白浪:浜松屋、稲瀬川 | |

| 弁天娘女男白浪:極楽寺屋根・滑川土橋 |

昼の部と夜の部の両方のチケットを持っていると

昼の部終了後も劇場内で待っていられるようになりました。

まあ、それだけ間の時間も短縮されているということでもあります。

團菊祭五月大歌舞伎の観劇レビュー

歌舞伎座の5月公演、普段は團菊祭という

市川團十郎さんの成田屋と尾上菊五郎さんの音羽屋が

タッグを組んでレジェンドな祖先たちの功績を讃える公演です。

今年は、そこに、八代目尾上菊五郎・六代目尾上菊之助の襲名披露が被さって、

なんとも言えない豪華でおめでたい雰囲気の歌舞伎公演となっています。

七代目菊五郎の親父様も奥様の富司純子さんもニッコニコですよ!

昼の部は、厳かな儀式を感じさせる「寿式三番叟」から。

まるで5レンジャーのような5人の三番叟の舞がとてもかっこよかったです。

続く「勧進帳」は、安定の一幕。

市川團十郎さんの弁慶と八代目尾上菊五郎さんの冨樫のコンビは

今後も歌舞伎の定番として演じられるのかと思うと楽しみです。

必見は中村梅玉さんの神々しい源義経。

「三人吉三巴白浪」は、中村時蔵さんの見事なセリフと

三人の吉三が出会い、兄弟の契りを交わす場面が見どころでした。

そして、一番感動したのが「京鹿子娘道成寺」です。

まさしく美の塊のような坂東玉三郎さんと八代目尾上菊五郎さんに

挟まれる形の六代目尾上菊之助さん。

これが初演と思えない完璧さ、二人にも引けを取らないとまでは言い過ぎですが、

これからもこの役を演じていける確かな技量とセンスに

舌を巻きました。

その歌舞伎公演の詳しい観劇感想はこちらの記事にまとめているので

ぜひお読みください。

ネタバレも少し含みます。

それではお読みくださりありがとう存じまする。

コメント