観劇レポート

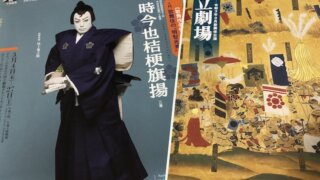

観劇レポート 海老蔵歌舞伎(明治座)の演目、あらすじ、感想、評価は?

海老蔵歌舞伎を観劇しました。メディアでも、34年ぶりの親子共演が話題になっていましたね。その公演の内容や感想などをお伝えします。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

観劇レポート

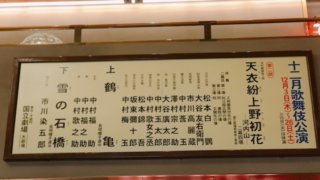

観劇レポート  歌舞伎演目

歌舞伎演目  歌舞伎演目

歌舞伎演目  歌舞伎演目

歌舞伎演目  観劇レポート

観劇レポート  歌舞伎演目

歌舞伎演目  歌舞伎演目

歌舞伎演目  歌舞伎演目

歌舞伎演目  メディア出演

メディア出演  観劇レポート

観劇レポート  歌舞伎演目

歌舞伎演目  歌舞伎演目

歌舞伎演目