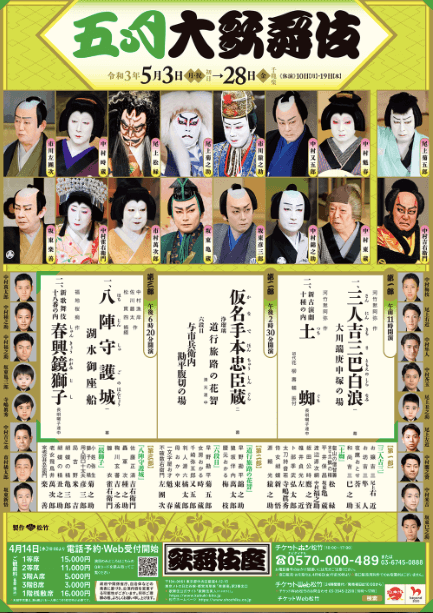

歌舞伎座5月(2021)公演の第三部が「春橋鏡獅子」、

5月17日に観劇したのでその感想を書いていきます。

批評家の方達も菊之助さんの円熟ぶりを絶賛する舞台だったので

とても楽しみにしていた舞台です。

春橋鏡獅子と尾上菊之助の関係は?

春橋鏡獅子(しゅんきょうかがみじし)とは?

春橋鏡獅子(しゅんきょうかがみじし)は、歌舞伎舞踊演目のひとつです。

前半の華やかで可愛らしい小姓弥生の舞から、

後半の勇壮な獅子の踊り、

中途に挟まれる子役が蝶に扮した踊りなど、

1つで様々な舞踊を楽しめる人気演目です。

舞台は、千代田(江戸)城、

鏡曳きという独特の風習があるのですが、

その余興に連れてこられた小姓の弥生が舞ううちに、

飾り物の獅子が取り憑いて・・・とちょっとファンタジックなストーリーです。

あらすじは、こちらに詳しくあるのでよかったら読んでみてください。

春橋鏡獅子と尾上菊之助の関係は?

毎年5月の歌舞伎座公演は、「團菊祭」と銘打って、

近代から歌舞伎の継承と発展に力を注いだ2人の盟友

9代目市川團十郎と5代目尾上菊五郎の功績を称えて行われる特別公演になっていました。

昨年の新型コロナウイルスによる感染防止により、

今年もその名が公演からはずされています。

ちなみに昨年は、予定では13代目市川團十郎白猿襲名披露公演でしたが、

コロナウイルスの影響で延期になっています。

今年は、成田屋の名はないものの、

音羽屋の面々が主要な芝居の主役を務める形になっています。

先日報告した尾上菊五郎の「勘平切腹」もそのひとつです。

*詳しくはこちらからお読みください。

この「春橋鏡獅子」は、6代目尾上菊五郎が当たり芸としていますが、

元々は、市川團十郎家の新歌舞伎十八番の演目です。

先に名を挙げた9代目市川團十郎が作り上げたもので、

それに磨きをかけて世に出したのが6代目尾上菊五郎ということから、

5月の歌舞伎公演に取り上げられるのはぴったりな演目でもあります。

つまり成田屋にとっても音羽屋にとっても重要な演目、

そしてこの演目を襲名披露で務めたのが尾上菊之助さんなんです。

今から15年ほど前のことです。

その時のことを菊之助さんは、

「襲名に向けて稽古を積んで臨んだものの、力が入りすぎて隙間がない。時間が、遊びがない。手も足も出なかった。」と振り返っていらっしゃいます。

しかし、その経験があるからこそ、

初心を大切に、磨き上げた芸や身体の使い方を生かして踊るという

姿勢も身についたのではないかと思われます。

演目そのものの歴史と菊之助さんの歴史を重ね合わせると、

この舞台を見る意味が一層有意義なものに思えます。

尾上菊之助の「春橋鏡獅子」の観劇感想

尾上菊之助さんが弥生と獅子の精を務めた「春橋鏡獅子」。

その感想について書いていきます。

印象に残るのは主に3つです。

1つは弥生としての踊り、

次に獅子としての踊り、

そして可愛い子役たちの踊りと獅子との絡みです。

順に書いていきます。

尾上菊之助の「春橋鏡獅子」の感想①季節や風景が見える弥生の舞

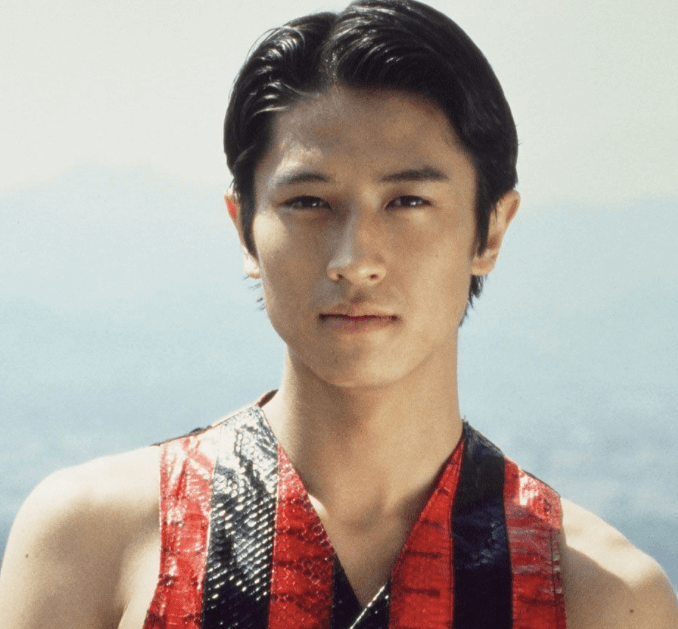

尾上菊之助さんは、女方としても活躍されており、

その美しさや表現力は群を抜いた存在感があります。

主人公の弥生は、小姓として将軍の側にお仕えする身、

10代という設定なので、若々しいけれどほのかな色気も漂います。

城内での踊りということもあり、

優雅で品の良い所作も特徴です。

春夏秋冬の行事や草花など風物詩を盛り込んだ曲に合わせて

持ち物や所作を変えてそれらを舞で表現するのです。

お花見の様子、田植えの様子、牡丹の花びらが散る様子など、

弥生が見ている風景を踊りに表しているのですが、

それを想像する楽しさがありました。

これは、曲や歌詞の影響も少なくはありませんね。

音楽的要素も高い演目なので、

それらを耳で味わいながら、目では華やかな踊りを楽しみました。

初めは恥じらいながら、

だんだんと大胆に振りも大きく踊る姿からが、

弥生がどんどん舞にのめり込んでいく様子もうかがえます。

最後は、飾り物の獅子を手にとっての踊り、

ここで不思議なことが起こるんですよ。

手にした獅子が勝手に動き出し、

弥生もそれに抗えなくなって花道を去っていくのです。

この場面はいつ見ても面白いと思っています。

身体の延長なんだけど、自分ではない何かが動かしている、

そういう場面を自然に見せる腕や他の部分の動きや顔の表情が

印象深く見せてくれます。

人によると、弥生の衣装は藤色系と紫色系があるらしく、

私が観劇した時は紫色系の着物でした。

この投稿をInstagramで見る

尾上菊之助の「春橋鏡獅子」の感想②勇壮で神々しい王者としての獅子の舞

獅子ものの舞踊は複数ありますが、

鏡獅子は、前半の女性の舞と一転して獅子の舞ということで、

そのコントラストにインパクトを感じます。

このお芝居を観た方の感想に

「気高い獅子の王」という言葉がありました。

それがまさに菊之助さんの獅子を表していると思いました。

菊之助さんの美しさは、

時に神がかって見えることがあるのです。

これは、私の勝手な感想かもしれませんが、

なんというか、俗にまみれていない神々しさを感じます。

獅子としての出は、悠々と構え、

一つ一つの踊りも大きく優雅です。

毛振りにもバタバタ感がなく、

流れるような身体の使い方がそのまま毛の先の先まで行き渡っている、

そんな動きが見られます。

そういうところが、優雅、美しさとして

心に残る獅子の舞です。

尾上菊之助の「春橋鏡獅子」の感想③丑之助・亀三郎の愛らしい蝶たち

春橋鏡獅子には、牡丹の花や獅子と戯れる蝶の精が出てきます。

これは、子役が2人務めるのですが、

この舞台では尾上丑之助さんと坂東亀三郎さんが勤めています。

この2人が、とっても愛らしいのです。

丑之助さんは、目がくりっとした子犬のような愛らしさ、

亀三郎さんは丑之助さんよりも少し年上ですが、

切れ長の目がキリッとしたしなやかな子猫のような愛らしさ。

ちょっとタイプが違うだけに、

どっちを見ても楽しくて、

2人のコンビに見入ってしまいました。

途中で獅子とも絡む場面があるんですけど、

小さな手を獅子に添えて舞うところが

なんとも言えない可愛らしさ。

居眠りする獅子にちょっかい出す蝶の微笑ましさ。

獅子とは真逆の愛らしさが

かえって獅子の堂々とした立ち振る舞いを際立たせていると感じました。

子役の今は本当に今だけです。

その点からも、この座組での舞台は見るべき価値が大きいぞ~

って思います。

この舞台を見る人の多くが言っているのが、

「どこを見ていいかわからない」

まさに、その通りでした。

獅子も見たいけど蝶も見たい!バックのお囃子隊にも目が向く、、

というところ。

さらには、この舞台を成り立たせるために不可欠な後見さんも、

舞台の一部として見せられる場面がありました。

尾上菊之助さんの鏡獅子、と言っていますが、

これは舞台に関わる人すべてのチーム戦と感じました。

誰が欠けても成り立たない、

そしてそれを束ねるのが獅子の王であるというところ。

そんな思いを抱きながら、どこを見たら~~と

最後の最後まで堪能できた舞台でした。

この投稿をInstagramで見る

「春橋鏡獅子」は、見せ場も多いし、内容がわからなくても

楽しく見ることができる演目です。

まだ千穐楽まで舞台がありますので、

これからの方も観に行かれるといいと思います。

*5月歌舞伎座公演についてはこちらもどうぞ

読んでくださり、ありがとう存じまする。

コメント