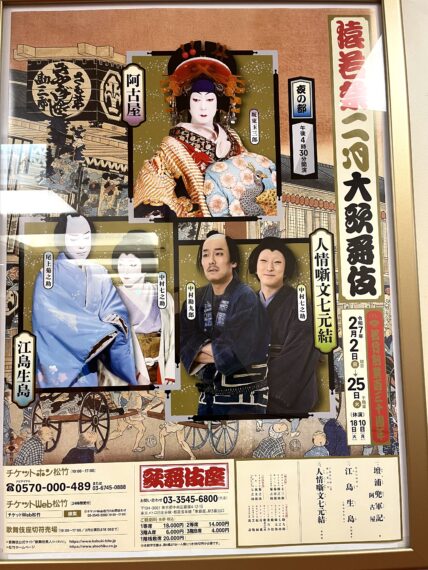

猿若祭二月大歌舞伎は2月2日に初日を迎えました。

25日が千穐楽で、休演日は10日と18日です。

私は、夜の部を2月3日に観劇して来ました。

坂東玉三郎さんの「阿古屋」が完璧すぎてそれだけで、ノックアウトされましたよー。

他の演目についても感想や配役などをまとめました。

私としては、これを読むよりも絶対に舞台を観に行った方がいいと思います。笑

猿若祭とは?猿若って誰?

猿若とは、江戸時代(1624年)に、江戸で初めて歌舞伎の興行を行った初世猿若勘三郎のことを指します。

この猿若勘三郎の名前を継いだのが、17世中村勘三郎で、

現在の中村勘九郎・七之助兄弟の祖父に当たります。

中村屋という家は、この猿若に因んでできたお家です。

その初めて江戸歌舞伎を記念して「猿若祭」という公演を

初め(1976年)に行ったのが、17世中村勘三郎です。

以来、今回で6回目となるそうです。

昨年、2024年も猿若祭と銘打って、

中村屋ゆかりの演目を、中村勘九郎、中村七之助、中村鶴松を中心に

上演していたことが記憶に新しいです。

中村勘九郎さんは、これからも二月に「猿若祭」が根付いてくれれば、

と大きな期待を寄せているようです。

中村屋といいましても、現在の中村屋は、

成駒屋、播磨屋、音羽屋、萬屋などとも縁があるお家です。

(親戚筋がすごいんですよ〜)

そういう意味では、

江戸歌舞伎の古典、世話物を得意としてきた

17世・18世中村勘三郎さんゆかりの演目を上演するのは、

歌舞伎の伝承にも繋がるいい企画なんじゃないかなって

私は勝手に思っているところです。

こちら↓は、歌舞伎座の2階に飾られている猿若人形です。

猿若祭二月大歌舞伎2025夜の部の演目と配役

猿若祭二月大歌舞伎は、昼の部(11時開演)と夜の部(16時半開演)の二部制です。

この記事では、夜の部の紹介をしていきます。

一、壇浦兜軍記 阿古屋(だんのうらかぶとぐんき あこや)

遊君阿古屋 坂東 玉三郎

岩永左衛門 中村 種之助

榛沢六郎 尾上 菊市郎

秩父庄司重忠 尾上 菊之助

*あらすじなどはこちらに詳しく書いてあるのでお読みください

二、江島生島(えじまいくしま)

長谷川時雨 作

生島新五郎 尾上 菊之助

旅商人 中村 萬太郎

中臈江島/江島に似た海女

中村 七之助

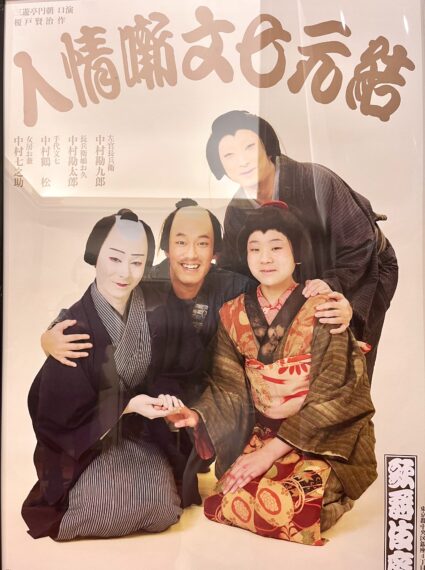

三、人情噺文七元結(にんじょうばなしぶんしちもっとい)

三遊亭円朝 口演・榎戸賢治 作

左官長兵衛 中村 勘九郎

女房お兼 中村 七之助

長兵衛娘お久 中村 勘太郎

手代文七 中村 鶴松

小じょくお豆 中村 秀乃介

遣手おかく 中村 歌女之丞

家主甚八 片岡 市蔵

鳶頭伊兵衛 尾上 松緑

和泉屋清兵衛 中村 芝翫

角海老女将お駒 中村 萬壽

*あらすじなどはこちらをお読みください。尾上菊五郎の文七についても感想を書いています。

猿若祭二月大歌舞伎2025夜の部の上演時間

歌舞伎座の二月公演、猿若祭夜の部はおよそ4時間の長丁場です。

3つの演目、それぞれの開演と終演は次の通りです。

間に、2回、幕間という休み時間があり、

お弁当はその時間に食べています。

1。壇浦兜軍記阿古屋 16時30分〜17時44分

幕間 35分間

2。江島生島 18時19分〜18時59分

幕間 20分間

3。人情噺文七元結 19時19分〜20時39分

1つの演目が1時間弱〜1時間強なので

バランスの良い時間だなあって思います。

とはいえ、座りっぱなしもよくないので

幕間は少し身体を伸ばすのも大事ですよ

猿若祭二月大歌舞伎2025夜の部のネタバレ感想

それでは、二月歌舞伎公演の感想を書いていきます。

観劇したのは、2月3日ですから、2日目ということになります。

阿古屋の感想

まずは、「壇浦兜軍記阿古屋」です。

私は、「阿古屋」好きでした、このために奮発して良い席を取りました。

なんと、花道横の席です。

なぜかというと、阿古屋が呼ばれて引き出される時に

花道を静々と進んでくるのですが、

その歩き姿がめっちゃかっこいい。

そして、手前で一旦止まって

ぐるりと辺りを見渡すところもかっこいい。

お芝居中、阿古屋はほとんど座っているので

立ち姿をじっくり見られるのはこの花道なんですよ。

絢爛豪華(重そう)な衣装と頭飾り(さらに重そう)を纏う

坂東玉三郎さんの阿古屋は全身どこを見ても隙がないほど美しく、

遊女ではあるものの品と誇りの高さを感じられます。

この場は、阿古屋が敵の武将である悪七兵衛景清(本人は出て来ません)を

匿っていないか、行方を知らないかを調べる詮議の場です。

捌き役は、秩父四郎重忠で鎌倉時代の武将がモデルです。

冷静沈着で教養があり、情にもあつい、

その好感度100%の名捌き役に尾上菊之助さん。

凛々しく品のあるお役、見た目も口跡も爽やかな彼も適役だなって思います。

ここに絡むのが、岩永左衛門、私欲にまみれ手柄もとりたい、重忠に比べるとなんとも野鄙なキャラクターです。

実は、お芝居ではこの彼を人形ぶりという見せ方で演じるのです。

背後に黒子をつけて、さも人形のように動かしてもらってる、

そんな難しい演技を軽々と見せてくれるのが中村種之助さんです。

この方もまた芝居センスと技術に優れていて、

本当の人形のように、滑稽に、ちょっと憎らしく見えるのがすごいなあと感心しきりでした。

さらに、阿古屋のお芝居で重要なのが、義太夫を語る三味線と太夫達。

シンプルなお芝居なんですけど、

演じ手と囃子手の息も重要なポイントで、

今回見たお芝居はどこを切り取ってもプロフェッショナルな人たちが、

水も漏らさぬ完璧なお芝居に仕立ててくれていました。

しかも、二日目にしてこのレベルはやっぱりすごいと言わざるを得ません。

私は玉三郎様の大ファンなので、玉様を見るだけでも幸せなんですが、

阿古屋として3種の楽器を演奏する時の

場の空気感もたまらなく好きなんです。

嘘のない思いを、景清への情を込めて語ったり演奏したりする阿古屋と、

そこに乱れがないかをじっと観察する秩父重忠、

それを少しでも自分に有利に突っ込む道家の岩永。

三者三様の描き方がくっきりと演じられていて

見ていて本当に気持ちがいいものでした。

もちろん、演奏陣も素晴らしく、歌舞伎は総合芸術というのを

改めて実感できる良質なお芝居だったと思います。

江島生島の感想

2つ目の演目は舞踊劇「江島生島」です。

これは、江戸時代の大スキャンダル!

大奥の中臈江島と歌舞伎役者生島との悲恋を題材にしています。

とはいえ、そもそも、このスキャンダルと噂された事件は本当にあったのか?

というのも疑わしいところなのです。

事実としては、

第7代将軍の徳川家継の生母月光院に使える江島が、

前将軍の家宣の墓参りの帰りに、

芝居見物とその後の宴会に座し

門限に遅れたこと、のようです。

幕府としては大奥の規律の緩みを重要視し、

厳しく断罪した結果、

江島の異母兄は斬首、江島は高遠で蟄居、生島は三宅島への島流しなど、

関係者1400名ほどがなんらかの処罰を受けた大事件になってしまったものなんです。

で、この舞踊は、島に流された生島が

江島の面影を探して島を彷徨う様子を

想像の中の江島、江島に瓜二つの海女、商人を交えて描いています。

この、生島を菊之助さんが演じたのですが、

ちょっと気が触れているようにも見える落ちぶれてはいるが品のいい美男子をリアリティに見せてくれました。

菊之助さんと、江島&海女役の七之助さんは

ともに女方を得意としている方達なので、

美しく見せるあり方も一流なんですよね。

題材は悲しいのですが、舞踊としてはビジュアルを楽しめる仕上がりだなって思いました。

海女は、江島の面影を見て言いよる生島を袖にあしらうのですが

その表情に意地悪っぽさが垣間見える、

若い女性特有の棘を表情や仕草で見せてくれました。

未練たらたらの生島がだんだんと正気を失っていく様も

ありありと伺えて、

短いながらも最終的にはやるせなさが心に刺さる

美しい舞踊でした。

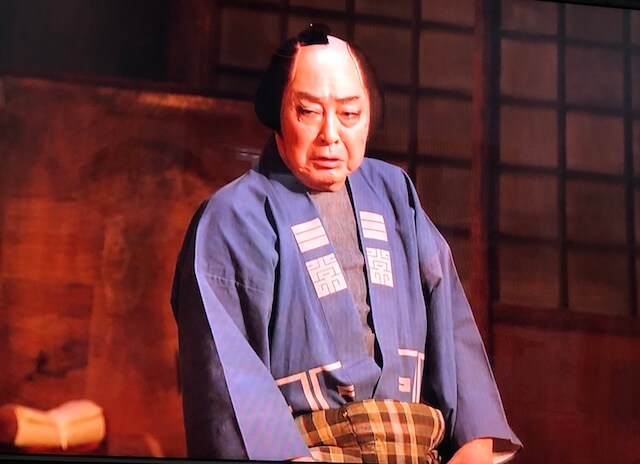

人情噺文七元結の感想

この文七元結はよく上演されるので、

色々な文七を見ていますが、

尾上菊五郎さんの長兵衛と中村雀右衛門さんのお兼のコンビが

私の中ではベストでした。

勘三郎さんの文七はあまり記憶にないのが残念なところ、、

シネマ歌舞伎では見たんですけどね。

今回は、中村勘九郎さんが長兵衛、中村七之助さんがお兼、

その娘お久が中村勘太郎くん(これにはびっくりした!)、文七が中村鶴松さん、

そして、重要人物の女将お駒に中村萬壽さんという顔ぶれでした。

フレッシュな人も入りつつ、

中村萬壽さんの存在感が芝居に厚みを持たせているそんな一座でした。

このお話は切ない場面もあるものの、

最終的には良い心根が報われてハッピーエンドとなる

見ていてほんわかするお芝居なのです。

原作が落語なので、笑える場面も多いのですが

決して滑稽な喜劇ではなく

あくまでも人情、人と人との触れ合いの中にある温かみを描いた作品です。

だから、笑いだけになっちゃうのはちょっと残念なところ。

ここは、観客の想像力も試されるんだけど

やっぱりそれを伝える役者の力も必要なお芝居だなあと思います。

だから、菊五郎版が好きなのかもしれません。

全体的にお芝居としては楽しい、テンポよく、内容もわかりやすいです。

惜しいのが、演技過剰になりすぎてないかってところです。

やりすぎると笑わせにいっちゃってない?と疑問の目も入る。

長兵衛とお兼の激しいやり取りは笑いを煽るのですけど、

これは娘のお久を思うあまり、つまり親の愛情からのやり取り、

そして夫婦の絆があってのやり取りなんです。

その点、勘九郎さん、七之助さんは息がぴったりなので

もっと力を抜いてもその絆と情は見せられると思うんだなあ。

勘太郎くんもがんばっているけど、まだお久にはなれていない。

親のために我が身を売るっていうのは

歌舞伎ではよくあるけど、現実社会では想像し難い行為です。

現代っ子の勘太郎くんがそれをどう表すのかはとても難しい課題だろうなって思いながら見ていました。

そこで、お駒のリアリティが芝居を締めるポイントだなと思ったところです。

次の人間国宝はこの萬壽さんではないかと私は期待しちゃいました。

ちょっと、批判じみた感想となっていますが、

お芝居はチームワークよくまとまっていて

それぞれのお役も生きているいい舞台だなあって思います。

それだけに、中村屋への期待も大きいだけに

抑えた演技でもこの作品の本質が伝わるといいなあという思いから書かせていただきました。

あと、後半も見にいくので、その変化を楽しみにしています。

お読みくださり、ありがとう存じまする。

昼の部の感想はこちらからお読みいただけます!

コメント